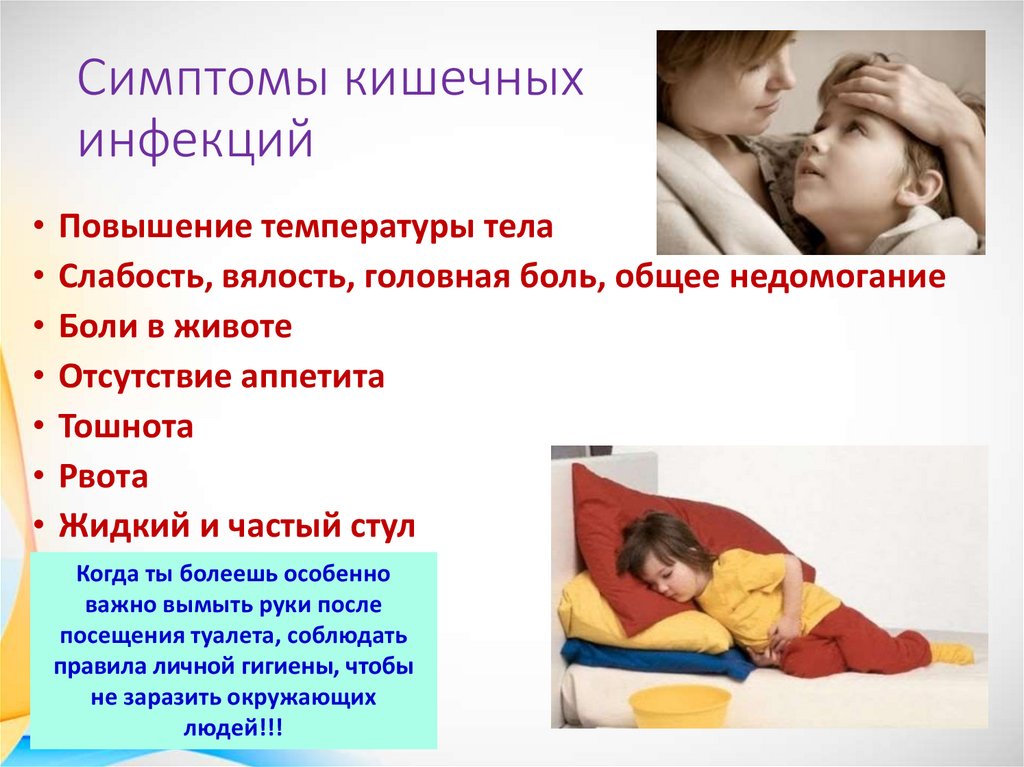

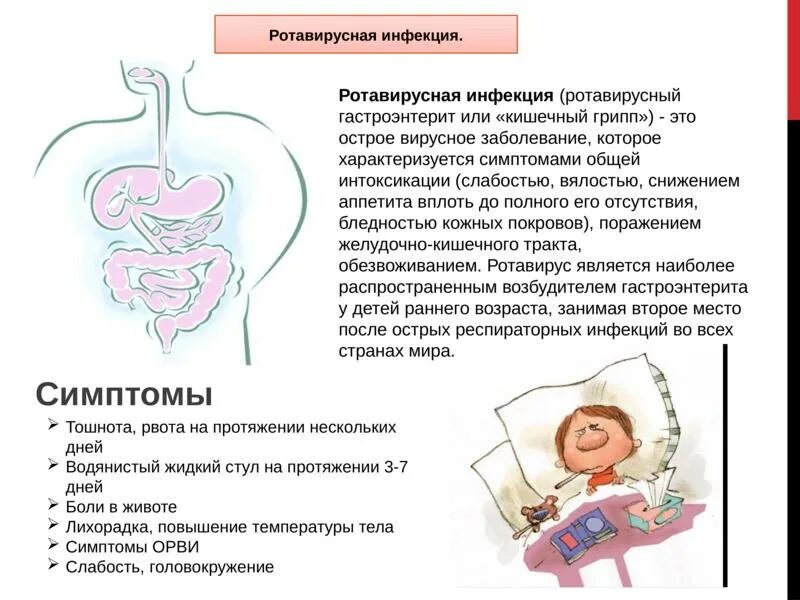

Симптомы

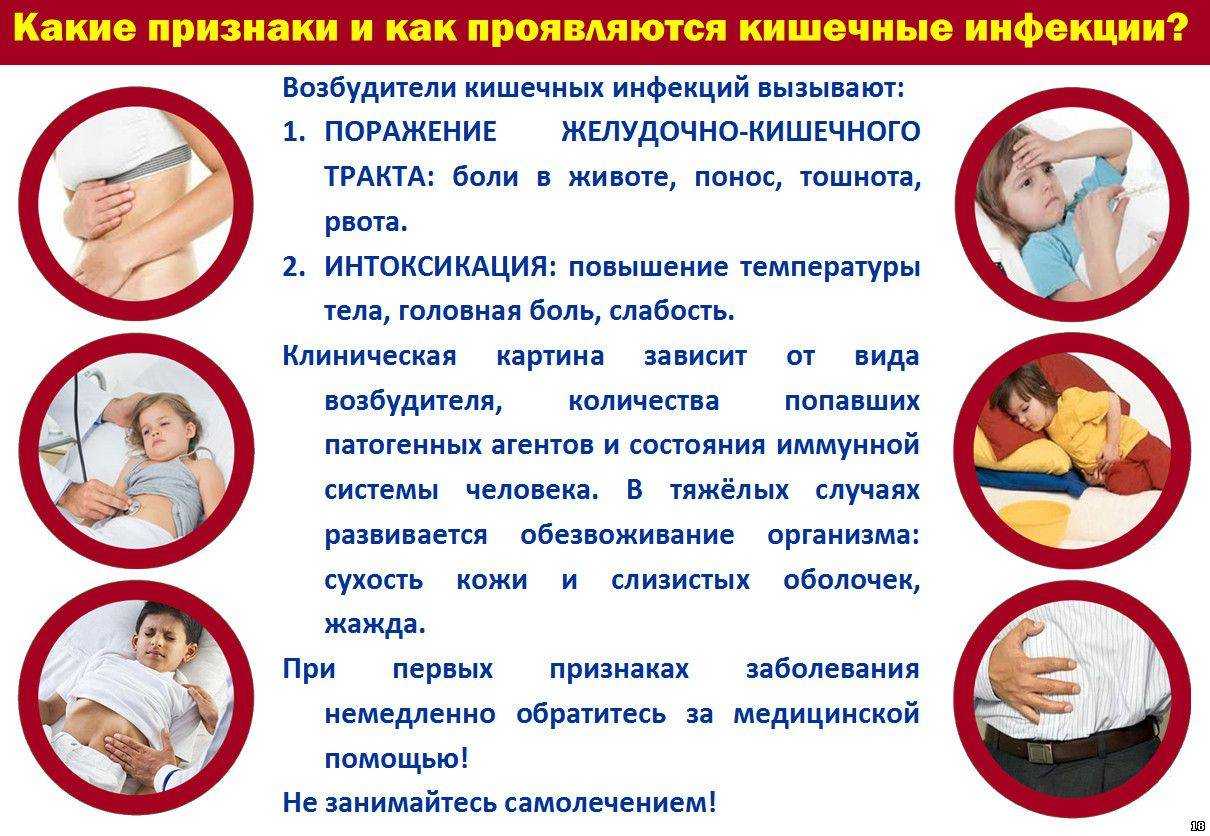

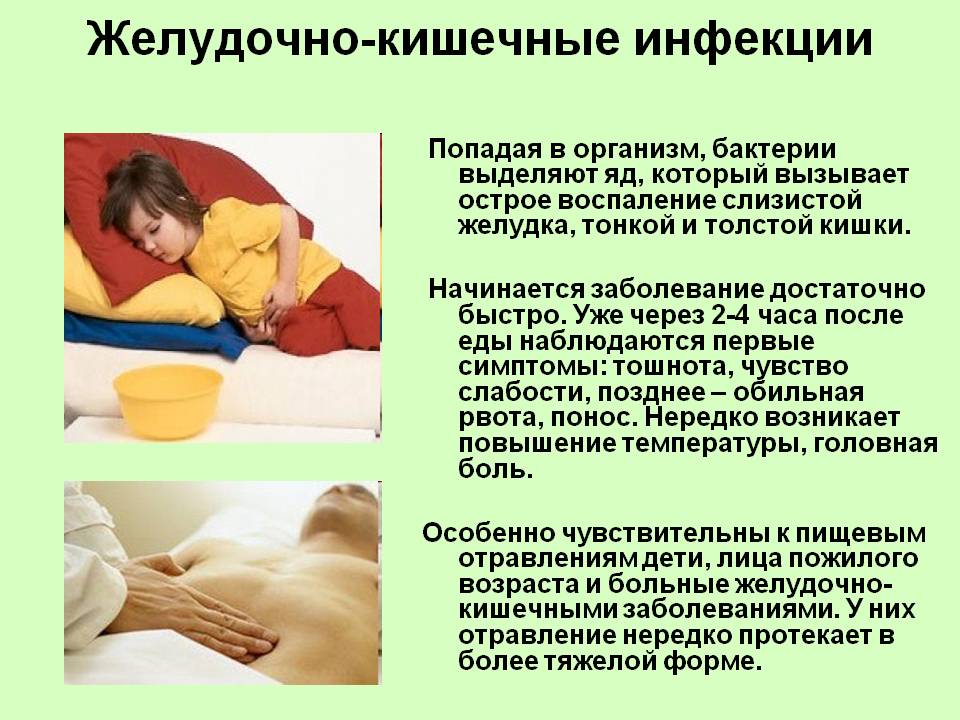

Заболевание, как правило, протекает как различной тяжести лихорадочный гастроэнтерит со следующими признаками:

- боль в животе;

- головная боль;

- рвота;

- зеленый стул (у маленьких детей – часто кровавый);

- возможно обезвоживание организма.

Из осложнений чаще всего встречаются:

- эритемы;

- серозный артрит;

- фебрильные судороги;

- может быть токсиинфекционная энцефалопатия, проявляющаяся менингеальными симптомами, головной болью, а иногда – сонливостью.

Люмбальная пункция, однако, является отрицательной. В отличие от взрослых, у детей редко встречается гематогенный высев (сепсис, менингит, остеомиелит и т.п.). Эти формы, как правило, присущи пациентам педиатрической популяции с иммунодефицитом. В диагностике сальмонеллы у кишечных форм имеет решающее значение культивационная культура из стула, в случае подозрения на сальмонеллу и первое отрицательное культивирование целесообразно проведение выборок несколько раз.

Количество случаев заболевания кампилобактериозом в настоящее время стремительно приближается к сальмонеллезу, и в последнее десятилетие увеличилось более чем в десять раз. Это связано, вероятно, с увеличением потребления мяса птицы и улучшением диагностических методов. Главным возбудителем заболевания является бактерия Campylobacter jejuni, микроаэрофильные бактерии, требующие особых условий для обработки почвы.

Источником заболевания является недоваренное мясо птицы (курица-гриль), инфекция может также перейти от котят и щенков, более редкими являются случаи передачи через воду, молоко или путем контактов между людьми. В отличие от ротавируса и сальмонеллы (48 часов), инкубационный период кампилобактериоза является более длительным – до недели.

Кампилобактериоз обычно проявляется, как геморрагический энтероколит со следующими симптомами:

- лихорадка;

- боль в животе;

- стул с кровью и слизью, которые присутствуют в меньшем количестве, чем при сальмонеллезе и ротавирусе (в 5–8 раз);

- рвота отсутствует.

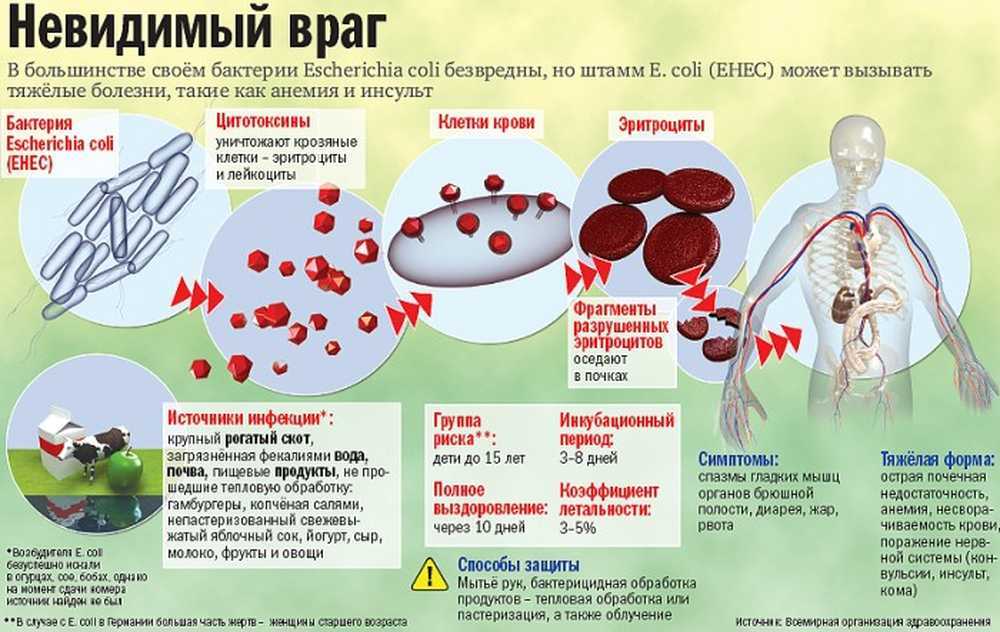

Помимо этих наиболее распространенных причин, в этиологии бактериальной диареи могут участвовать и другие бактерии или паразиты. Гастроэнтеритические проявления могут присутствовать при воздействии Staphyloccocus pyogenes aureus, Bacillus cereus и Clostridium difficile типа А, холеры, инфекции энтеропатогенных и энтеротоксигенных штаммов E.coli. Геморрагический энтероколит может также вызвать шигелла, иерсиния, из паразитов – дизентерийная амеба и Trichinella Spiralis.

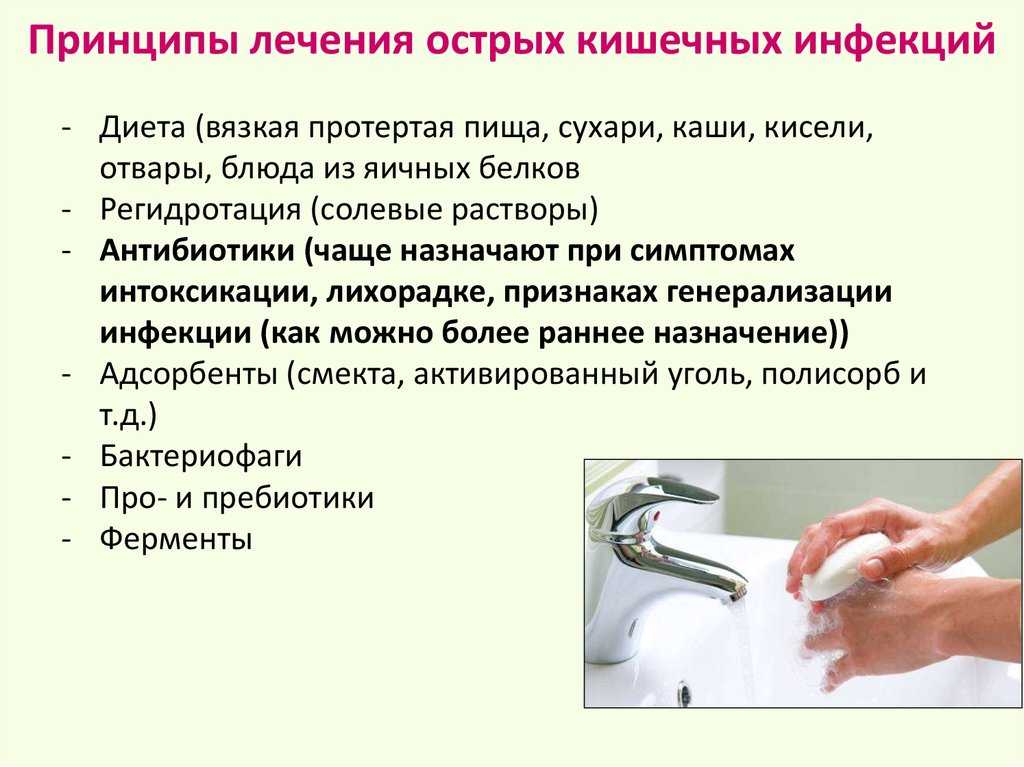

Питание при кишечных инфекциях

Первое правило: кормить ребенка по желанию в первые несколько дней болезни и малыми порциями.

Детей грудного возраста при заражении инфекцией желательно перевести на питание исключительно грудным молоком малыми порциями, дополнительно допаивать готовыми водно-солевыми растворами. Детям на искусственном вскармливании рекомендуется применение низколактозных или безлактозных смесей.

Для детей до года, находящихся на прикорме, в первые дни болезни рекомендуется снизить потребление пищи. Сначала вводится безмолочная каша: рисовая или гречневая. Затем при положительной динамике можно добавлять нежирный творог, кисломолочные продукты, пюрированное мясо или рыбу нежирных сортов, а также пюре из ягод или фруктов в небольшом количестве. Среди овощей наиболее подходят для диеты брюссельская или цветная капуста.

Также весьма полезны в восстановительный период фруктовые кисели, овсяная каша, галетное печенье.

Категорически не рекомендуется есть мясные бульоны, жирную рыбу и мясо, молоко, сладости, йогурты с наполнителями, сливочное масло.

В зависимости от возраста ребенка, через неделю можно уже возвращаться к привычным продуктам питания, за исключением жирного, жареного и кондитерских изделий.

В период выздоровления рацион урезается на 30-50%, поэтому необходимо организовать и постепенное повышение объемов пищи.

Очень важным фактором выздоровления является питьевой режим: в первые дни заболевания ребенку нужно потреблять жидкости не менее 100 мл на 1 кг веса.

Что делать при признаках заболевания кишечника у ребенка

Врачи советуют, не теряя драгоценного времени, повести малыша к врачу. Необходимо вспомнить, чем его кормили в последнее время, какой продукт мог быть зараженным.

Всем остальным членам семьи рекомендуется как можно чаще мыть руки, используя дезинфицирующие средства. Больному ребенку должна быть выделена отдельная посуда, которую следует каждый раз кипятить после употребления.

Не следует стараться сразу остановить понос и рвоту. Организм должен очиститься от токсинов. Если ребенка тошнит, но рвоты нет, следует ее вызвать специально. Ускорить выведение токсинов можно с помощью очистительной клизмы (используется кипяченая вода с температурой 20°).

О возникновении обезвоживания можно судить по потемнению мочи, редкому мочеиспусканию, отсутствию слез при плаче.

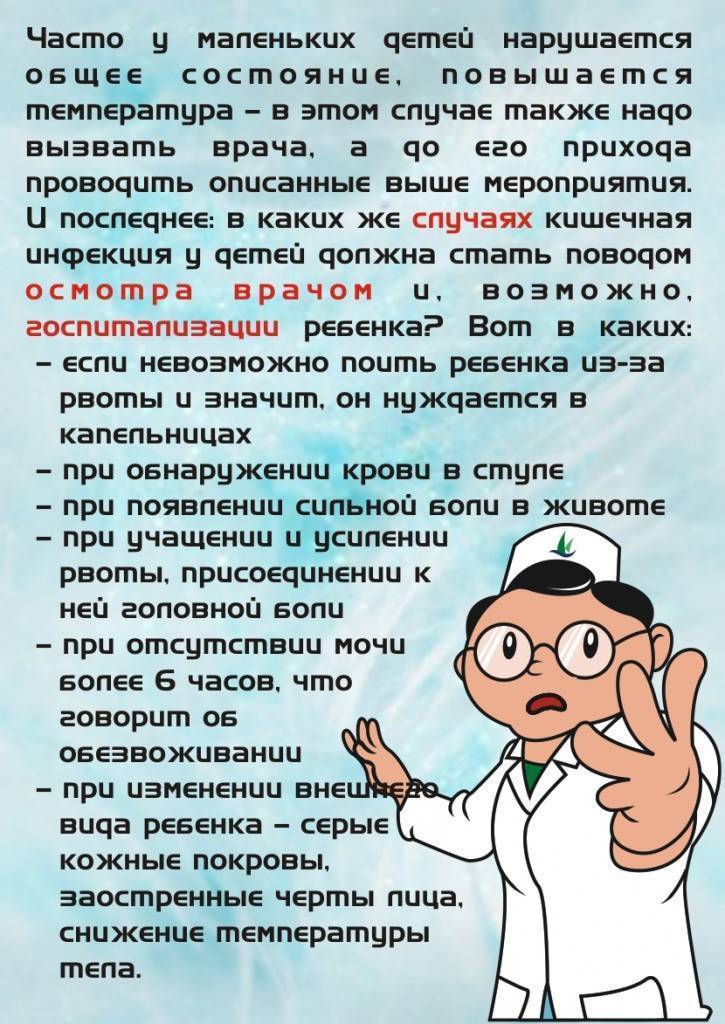

Необходимо немедленно вызвать «скорую», если боль в животе усиливается, наблюдается беспрерывная рвота, так что ребенка невозможно напоить. У больного наблюдаются признаки тяжелого обезвоживания: он не мочился больше 6 часов, кожа имеет сероватый оттенок, под глазами темные круги, язык сухой. В каловых массах появилась кровь.

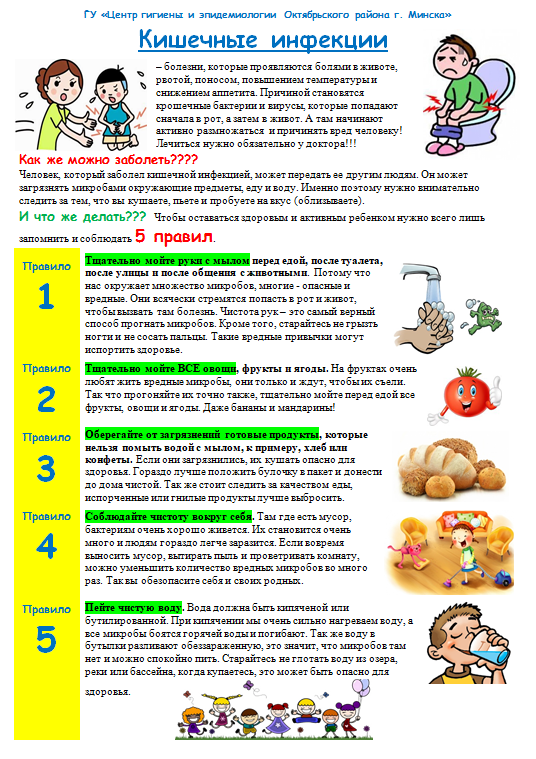

Как уберечь ребёнка? Профилактика заболевания в детском саду

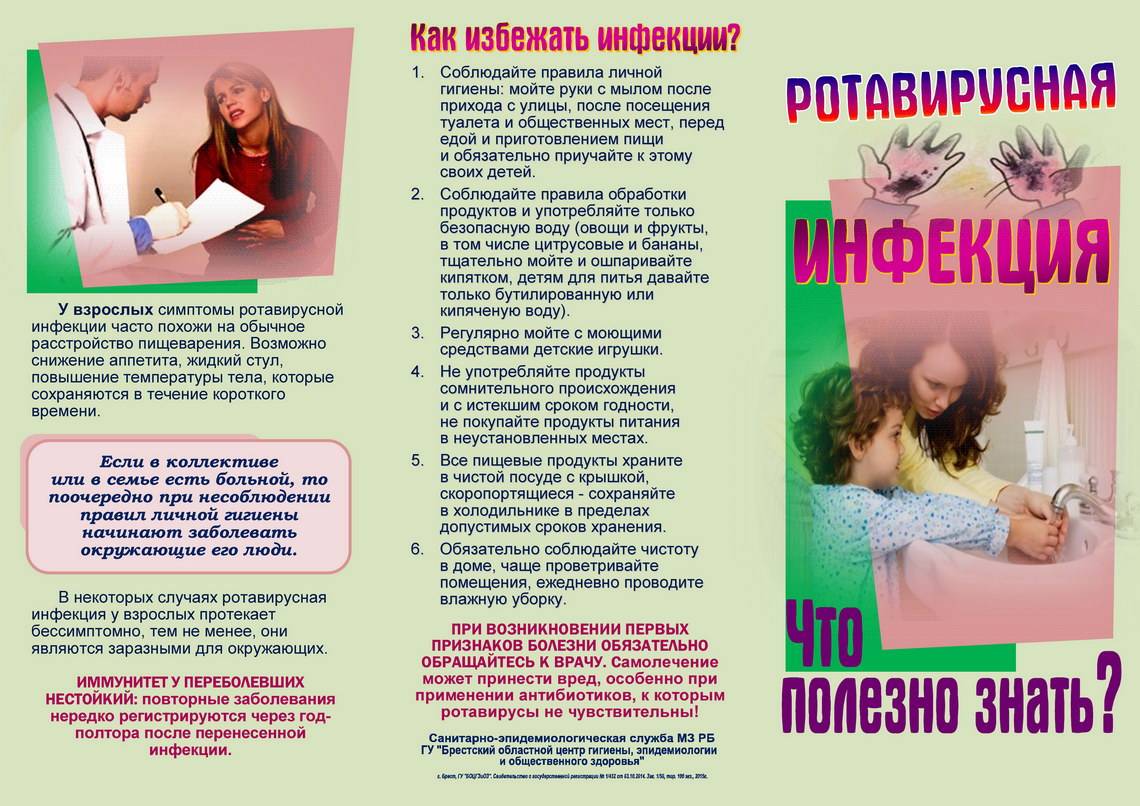

Необходимо прививать нормы гигиены: мыть руки перед едой, после еды, после посещения туалетной комнаты, придя с улицы.

Содержать в чистоте предметы личного обихода – расчёски, зубные щётки, индивидуальное полотенце.

Воспитывать нормы питания – есть только за столом, не есть продукты без спроса и на ходу.

Нужно проследить, чтобы ребёнок соблюдал все вышеперечисленные правила самостоятельно в детском саду.

Поить только кипячёной водой

Фрукты-овощи тщательно мыть тёплой водой перед употреблением

Проверять срок годности продукта на упаковке.

Проводить до конца термическую обработку пищи.

Как можно дольше кормить ребёнка грудью. От заражения это не спасёт, но вероятность инфицирования через посуду, продукцию прикорма будет меньше.

Чаще выкидывать мусор и поддерживать чистоту в туалетной и ванной комнате.

Профилактика кишечной инфекции у детей

Кишечная инфекция передается двумя путями – через рот и немытые руки. Чтобы ее избежать, достаточно придерживаться простых правил гигиены и употребления продуктов:

Тщательное и частое мытье рук, особенно при посещении общественных мест;

Мытье фруктов и овощей перед употреблением в пищу (идеально еще чистить кожуру);

Давать ребенку пить только ту воду, в безопасности которой вы уверены (кипяченая, бутилированная);

Соблюдение сроков годности продуктов, указанным на этикетке

С особой осторожностью стоит относиться к мясным и молочным продуктам;

Соблюдение условий хранения продуктов.

Врачи-инфекционисты лечат острое проявление инфекции, далее следует длительно-восстановительный период, в течение которого нужно наблюдаться у гастроэнтеролога. Потребуется время, чтобы пострадавшая слизистая желудка и работа ЖКТ полностью восстановились.В связи с этим необходимо наблюдение гастроэнтеролога в период реабилитации.

Важной частью лечения ребенка станет сбалансированное питание. Детский гастроэнтеролог порекомендует диету, включающую постные блюда, овощи и фрукты, прошедшие термическую обработку

Например:

Каши, сваренные на воде (гречневая, овсяная, рисовая);

Овощные супы (без добавления бобовых и крестоцветных);

Отварное или на пару мясо (говядина, кролик), птица (курица, индейка);

Важно восполнение потерянной жидкости: пить воду следует дробно, небольшими порциями, в объемах, превышающих ежедневное потребление (рекомендуемый объем определит врач).

Сроки диеты и этапы ее расширения устанавливается вашим лечащим врачом индивидуально.

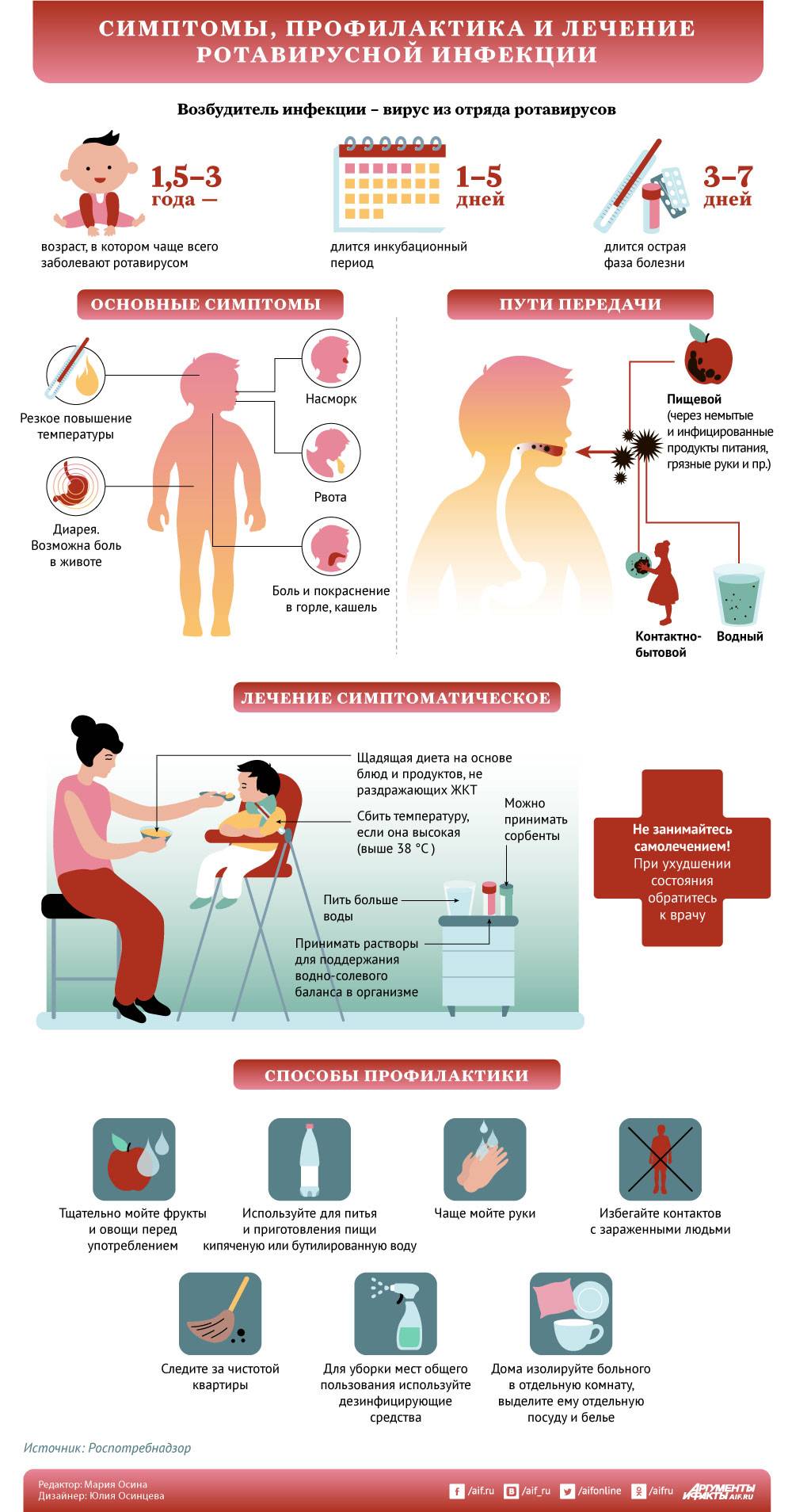

Симптомы

Клиническая картина зависит от нескольких факторов: общего здоровья ребенка, индивидуальной сопротивляемости организма, силы иммунитета, серотипа ротавируса, качества проводимого лечения, момента его начала.

В среднем, патологический процесс проявляется следующими признаками:

Повышение температуры тела. Как правило, превалирует субфебрильная или фебрильная симптоматика. Показатели термометра достигают 38-39 градусов и даже больше. Измерение проводится в подмышечной впадине или ректально. Серьезной разницы не наблюдается.

Повышенная температура несет опасность для здоровья и жизни, поскольку возможно развитие дополнительного фактора обезвоживания. Помимо диареи.

Необходимо сбивать показатель, как только он достигнет 38.1 градуса Цельсия. В некоторых случаях болезнь протекает без повышения уровня термометра.

Первые симптомы ротавируса у ребенка — боли в животе. Ощущение движения по ходу кишки слева, дискомфорт. Расстройство приносит много неприятностей молодому пациенту.

Обнаружить болевые ощущения можно и у новорожденных. Ребенок поджимает ноги к животу, капризничает, вертится в кровати, стараясь найти удобное положение. Это явный признак дискомфорта.

При ротавирусе поражается весь пищеварительный тракт. Потому точная локализация боли может быть любой. Чаще всего — левый бок, надчревная область, нижняя часть живота, где располагается прямая кишка (в проекции органа).

- Тошнота. Ощущение, предшествующее рвоте. Усиливается после приема пищи, перемены положения тела в пространстве. При жалобах не это проявление, нужно внимательно наблюдать за ребенком. В случае чего — вызывать врача или скорую помощь.

- Рвота. В зависимости от тяжести, может быть одно— или многократной. Частые позывы, выраженный признак патологического процесса — это основание для срочной госпитализации.

Рвота, понос, повышенная температура — это опасные признаки ротавируса у детей, поскольку они вызывают обезвоживание и несут угрозу для жизни пациента. У новорожденных наблюдается срыгивание фонтаном.

- Урчание в животе. В левой части брюшины. По ходу толстой кишки. В отсутствии достаточных симптомов расстройства, ложно принимается за метеоризм, повышенную продукцию кишечного газа. Что тоже имеет место.

- Понос. Выраженный и сильный почти всегда. Диарея — самый первый признак ротавируса у ребенка. Стул жидкий, пенистый. Имеет зеленоватый оттенок и сильный гнилостный запах.

Примесей как таковых нет, кроме случаев запущенного энтероколита. Тогда возможны кровянистые прожилки. Усиливается после приема пищи. Может стать причиной осложнений, если ничего не предпринять.

- Слабость. Ощущение недостаточной активности. У детей принимает форму гиподинамии. Молодой пациент становится вялым, чего обычно не бывает. Больше спит, чем бодрствует.

- Бледность. Изменение оттенка кожи. Особенно при среднем и тяжелом течении патологического процесса.

- Головные боли. Симптом общей интоксикации организма.

- Изжога. Ротавирус у детей проявляется диспепсическими явлениями: встречаются болевые ощущения в надчревной области и пр.

- Отрыжка, икота.

- Тенезмы. Ложные болезненные позывы опорожнить кишечник. Сходить в туалет, однако, не удается. Поскольку все содержимое выделяется в первые же несколько часов. Максимум — сутки.

Сам по себе патологический процесс подразделяется на 3 степени тяжести.

В легкой форме клинических проявлений ротавируса нет вообще. Ребенок относительно здоров. Ведет себя как обычно.

Внимание обращает частый обильный стул или изменение его консистенции по сравнению с адекватным, привычным состоянием

- Патология средней степени интенсивности дает выраженную, заметную клиническую картину.

- Тяжелые формы опасны для здоровья и жизни молодого пациента. Необходимо перемещение в специализированный педиатрический или детский инфекционный стационар.

Проявления во многом определяются возрастом больного. Основная проблема — неспособность выразить жалобы в младшие годы и тем более первые месяцы жизни.

Потому родители должны внимательно наблюдать за внешними признаками, поведением своего ребенка.

Интересно, что у некоторых детей присутствуют респираторные проявления: насморк, кашель, течение из носа и глаз. Также заложенность ушей. Это продромальная фаза, которая предшествует основному патологическому процессу.

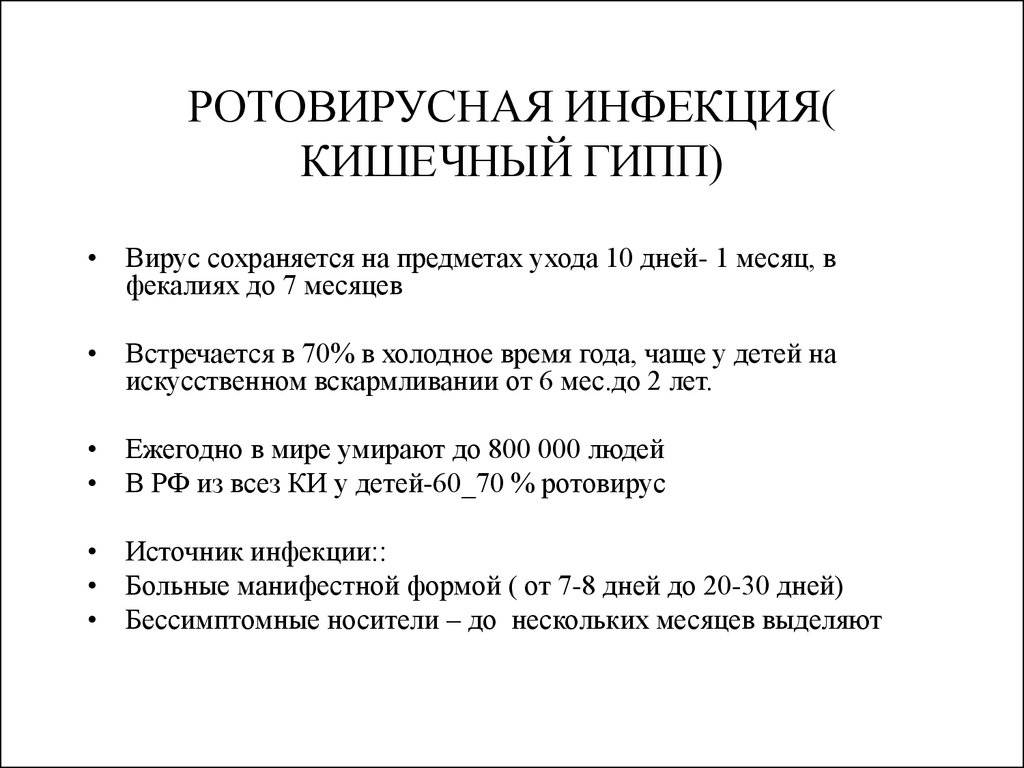

Как происходит заражение

Активизация инфекционного процесса приходится на летне-осенний период, однако вспышки регистрируются и зимой. Эпидемия обусловлена “скученностью” детских коллективов, например, в детском саду, кружках, классах, больницах и стационарах.

Источником инфекции становится вирусоноситель — больной с острой формой ротавирусной инфекции. Опасность заключается в заражении от людей с латентным течением болезни, когда клинические проявления смазанные или отсутствуют (вторичное заражение).

После проникновения в организм патогенные вирионы внедряются в оболочки кишечного тракта, концентрируются в тонком кишечнике, повреждают эпителиальные ворсинки и начинают свое размножение.

Это приводит к поражению здоровых клеток слизистых оболочек, замещению их незрелыми и неоформленными клеточными структурами, которые не в состоянии нормально синтезировать ферменты, обеспечивать пищеварительный процесс. Таким образом, происходит острое пищеварительное расстройство с характерной клинической картиной.

Наибольшая концентрация вирусных частиц отмечается в первые пять суток с момента начала болезни, которые активно выделяются со слюной, каловыми массами. Именно тогда врачи говорят о высоких эпидемиологических рисках, развитии карантина.

Пути передачи

Ротавирусы устойчивы к окружающей среде, различным негативным факторам: замораживанию, обработке хлористыми веществами, ультразвуку. Именно устойчивость обуславливает высокую заразность инфекции и следующие пути инфицирования:

- фекально-оральный (особенно при отсутствии гигиены после опорожнения кишечника);

- пищевой (инфекция проникает в организм с водой и пищей);

- контактно-бытовой (ротавирус сохраняет жизнеспособность на предметах быта, игрушках, одежде и постели).

Существует вертикальный путь передачи инфекции, когда беременная женщина болеет ротавирусом на момент родов. Если плацента при нормальном течении беременности защищает от различных патогенов, то во время родов инфекция легко проникает в организм младенца через носовые ходы, рот, пуповину. Воздушно-капельный путь передачи инфекции практически не встречается.

Инкубационный период

Инкубационный период ротавируса у детей кратковременный, зависит от силы иммунитета и степени заражения. В большинстве случаев от момента заражения до первых клинических проявлений проходит 12-36 часов. В отдельных случаях симптомы возникают лишь на пятые сутки.

Важно выделить инкубационный период после вакцинации против ротавируса. У привитых детей он может незаметно перейти в стадию выздоровления: тогда симптомы ограничиваются легким кишечным расстройством, проходящим самостоятельно

Виды кишечной инфекции

Кишечные инфекции делятся на виды в зависимости от того, какие микроорганизмы стали возбудителями кишечного заболевания. Все кишечные инфекции делятся на вирусные, бактериальные, и кишечные инфекции, вызванные паразитарными организмами.

Бактериальные кишечные инфекции

Бактериальные кишечные инфекции вызывают бактерии. Это кишечная палочка, сальмонеллы, стафилококки, шигеллы, гонококки, иерсинии и прочие микробактерии. Их отличительная особенность состоит в тяжелом течении заболевания, так как поселившиеся в эпителии кишечника бактерии выделяют плоды своей жизнедеятельности – токсины. Инкубационные период бактериальных кишечных инфекций может длиться от 6 часов до нескольких суток, иногда до 1,5 недель.

Характерные признаки бактериальный кишечных инфекций – высокая температура, тошнота и рвота (как следствие интоксикации организма), обезвоживание, головные, мышечные и суставные боли. Бактериальные виды кишечной инфекции сопровождаются тяжелой формой диареи, часто с примесью гноя, крови или слизи.

Вирусные кишечные инфекции

Возбудителями этой группы кишечных инфекций являются вирусы: аденовирусы, ротавирусы, калицивирусы, цитомегаловирусы, вирусы гепатита и герпеса и друге. У детей эта группа чаще всего проявляется на фоне ОРВИ.

Вирусные кишечные инфекции хорошо поддаются лечению и в течение 1-3 дней проходят. Инкубационный период у них по сравнению с бактериальными инфекциями значительно короче (исключением является вирус гепатита).

К признакам относят рвоту, слабость, повышение температуры, диарею (водянистой консистенции без примесей гноя, крови или слизи). Симптомы менее выражены и имеют более легкий характер, чем при бактериальной кишечной инфекции.

Кишечные инфекции, вызванные паразитами

Возбудителями являются лямблии, амебы, криптоспоридии, изоспоридии. Чаще всего встречаются лямблиозы и амебиозы у детей старше 5 лет.

Тяжесть кишечной инфекции зависит от многих факторов, а не только от вида возбудителя. Например, при сниженном иммунитете часто развиваются тяжелые формы заболевания, а так же от степени обезвоживания организма. При высокой скорости обезвоживания срочно вызывайте ребенку скорую помощь.

Инкубационные период зависит от вида возбудителя и может длиться от 1 недели до 3-4 месяцев. Характерные признаки – тошнота, рвота, диарея (обильная водянистая), боли в правом подреберье, высокая температура, интоксикация, потеря жидкости.

Что такое кишечная инфекция

Ряд острых заболеваний, сопровождающихся дисфункцией пищеварительного тракта, носит название кишечных инфекций и имеет разную клиническую картину. Кишечные инфекции очень опасны для организма. Патологический процесс, вызванный кишечной палочкой, негативно сказывается на работе пищеварительной системы человека и особенно ребенка.

Кишечные инфекции, согласно существующей статистической основе в здравоохранении, Международной классификации болезней, числятся под номерами А00-А09. Согласно лечебному принципу этиологии природа кишечных инфекций детской возрастной группы различна. Так, выделяют инфекции бактериальной природы, вирусной и протозойной этиологии, вызываемой простейшими паразитами.

Зафиксированная структура заболеваемости варьируется в разных возрастных категориях: 28 % пациентов до года, 66,4 % заболевших до 6 лет. Почти 80% заболеваний у малышей до 3 лет приходится на вирусные возбудители, 20% – на бактериальные.

Шигеллез у детей

Заражение шигеллами также известно под термином «дизентерия». Источником инфекции может быть как больной человек, так и носитель субклинической формы. Механизм заражения — фекально-оральный, а путь передачи зависит от вида шигеллы:

- Григорьева-Шига (преимущественно контактно-бытовой путь);

- Зонне (с молоком и молочными продуктами);

- Флекснера (водный путь);

- Дизентериа (пищевой путь).

Инкубационный период при шигеллезе варьируется в пределах от 24 часов до 1 недели. Симптомы нарастают постепенно: слабость, разбитость, повышение температуры до 39-41 °C. Характер боли в животе зависит от того, какой отдел ЖКТ поражен: желудок, тонкий или толстый кишечник. Количество дефекаций возрастает до 10 раз и более, что приводит к появлению тенезм (судорожных сокращений кишечника) и постепенному обезвоживанию организма. Характерен симптом «ректального плевка»: вместо нормального кала выделяется кусочек слизи с прожилками крови. Если своевременно не обратиться за медицинской помощью, дизентерия может стать причиной:

- инфекционно-токсического шока;

- инфекционно-токсической энцефалопатии;

- перитонита на фоне перфорации кишечника;

- пневмонии вследствие вторичного иммунодефицита;

- тромбоза кишечных сосудов;

- восходящей инфекции урогенитального тракта;

- полиартрита;

- неврита.

Лечение легких и среднетяжелых форм может проводиться амбулаторно после консультации с инфекционистом. Однако тяжелые формы дизентерии обязательно требуют госпитализации в стационар. Младенцам обязательно проводится лечение в стенах больницы, так как у них высок риск развития осложнений.

Когда обращаться к врачу

Обращение

к специалисту при заражении патогенными бактериями, вирусами или простейшими —

обязательная мера. Промедление с оказанием помощи крайне опасно в таких

ситуациях:

- Подозрение на заражение у новорожденного.

Токсическое воздействие микробов на организм младенца приводит к нарушению

нормальной работы внутренних органов и систем. Возможен летальный исход. - Болезни предшествовала поездка в

экзотические страны. Больной употреблял подозрительную еду или воду. - Плохое самочувствие с симптомами

отравления у всех членов семьи. - Ухудшение самочувствия наблюдается после

употребления грибов, вяленой рыбы, мясной или рыбной консервы. Высока

вероятность ботулизма — нужна экстренная госпитализация. - Замечены признаки сильного обезвоживания

— «мраморная» бледность, сухость кожи и слизистых оболочек, западание

глазниц. - Больной испытывает сильную боль,

температура не снижается после приема жаропонижающих средств, рвота

безостановочная. - Пациент находится в бессознательном

состоянии, случился приступ судорог, визуальные галлюцинации, дезориентация в

пространстве. - Исключены признаки жизни — пульс не

прощупывается, плохая реакция зрачков на свет, дыхание медленное либо

отсутствует полностью.

Пострадавшего

необходимо доставить в больницу для оказания неотложной помощи, либо дождаться

приезда медиков.

Общая характеристика

Кишечная инфекция – это воспалительное заболевание органов пищеварения, вызванное бактериями или вирусами. Передается она в основном через зараженную пищу или воду. Но заразиться можно при контакте с больным человеком. У здорового взрослого человека попавшие в пищеварительный тракт патогенные микроорганизмы уничтожаются в кислой среде желудка. Но у детей желудочный сок имеет низкую кислотность, а иммунитет слабый. Поэтому им для инфицирования достаточно глотка грязной воды или кусочка несвежей пищи.

Особенно часто подвержены этим заболеваниям малыши до 5 лет. Ведь в этом возрасте сложно уследить, чтобы ребенок постоянно мыл руки перед едой, не брал в рот грязные предметы. Так как патогенные микроорганизмы, вызывающие эти заболевания, долгое время могут жить во внешней среде, на продуктах и игрушках, переноситься на лапках насекомых, чаще всего встречаются детские кишечные инфекции в жаркое время года. Большой риск заразиться существует также в детских коллективах.

Течение подобных заболеваний обычно острое. Первые признаки проявляются уже через 10-12 часов после заражения. Но инкубационный период может составлять 5-6 дней. Болезнь может продолжаться около недели, потом вырабатывается иммунитет к инфекции. Более длительное течение патологии обычно связано с осложнениями, развившимися в пищеварительном тракте.

Диагностика

Врачебный осмотр малыша включает беседу с ребенком и родителями, пальпацию. Дополнительно новорожденным детям и малышам до 6 лет могут быть назначены следующие методы диагностики:

- копрограмма;

- соскоб на энтеробиоз;

- бактериологическое исследование кала и рвотных масс;

- лабораторный анализ (гемограмма) крови и мочи.

ЧИТАЕМ ТАКЖЕ: как у детей берётся соскоб на энтеробиоз?

При ОКИ у детей в общем анализе крови ряд показателей не будет соответствовать норме. Заболевание с бактериальным происхождением характеризуется умеренно повышенным уровнем СОЭ и лейкоцитозом.

Если же заболевание имеет вирусную природу, происходит снижение числа лейкоцитов на фоне повышенного количества лимфоцитов. Сыворотку крови могут исследовать на наличие антител к микроорганизмам кишечной группы (серологический анализ).

При анализе мочи детей оценивают ее плотность. Врач делает вывод о степени поражения инфекцией почек по тому, присутствуют ли в ней лейкоциты и клетки эпителия. Такой анализ важен для исключения развития осложнений. Копрограмма (анализ кала) позволяет оценить степень воспалительных изменений в слизистой тонкого кишечника и ферментативные нарушения полостного пищеварения.

Виды и формы кишечных инфекций

Возбудители инфекции, попадая в кишечник, начинают размножаться, отравляя организм токсинами, что приводит к появлению характерных тяжелых симптомов. Дети гораздо более восприимчивы к инфекциям, чем взрослые. Это обусловлено тем, что защитные силы организма у них слабее, микробы быстро распространяется по различным отделам более короткого кишечника. К тому же кислотность желудочного сока у ребенка ниже, чем у взрослого, поэтому жизнеспособность патогенных микроорганизмов выше.

Наиболее часто такие заболевания возникают у малышей в возрасте до 3 лет. Частые кишечные инфекции у ребенка могут стать причиной отставания его в физическом и психическом развитии. Особенно легко заражаются ослабленные дети.

Пути заражения и типы возбудителей

Основные пути передачи возбудителей – это контакт с больным или вирусоносителем, а также фекально-оральный (через воду, продукты, грязные руки и предметы быта), воздушно-капельный (через воздух, при кашле больного) и трансмиссионный (инфекцию распространяют грызуны и насекомые).

В особую группу выделяются пищевые инфекции, к которым относятся холера, дизентерия, сальмонеллез, вирусный гепатит А. Возбудители пищевых инфекций могут длительно сохраниться в таких продуктах, как яйца, сливочное масло, сметана, сыр, творог.

К пищевым инфекциям относят также так называемые зооантропонозы. Это бруцеллез, ящур, туберкулез, сибирская язва. Носителями инфекции являются животные. Заразиться можно, употребляя в пищу мясо и молоко (молочные продукты) больных животных.

Микроорганизмы-возбудители болезней

Возбудителями чаще всего являются бактерии. К ним относятся, например, дизентерийная палочка, вибрион холеры, сальмонелла, кампилобактерия. Если малыш физически крепок, у него достаточно сильный иммунитет, то большая часть бактерий нейтрализуется слюной, желудочным соком, подавляется полезной микрофлорой кишечника.

Предупреждение: Если ребенок плохо пережевывает пищу, ест на ходу, переедает, у него не успевает выделяться достаточное количество слюны, способной уничтожать вредные бактерии. Употребление щелочной минеральной воды снижает эффективность воздействия на них соляной кислоты желудочного сока. Антибиотики убивают полезную микрофлору, которая не дает развиваться патогенным микробам.

Существуют так называемые условно-патогенные бактерии (стафилококки, кишечные палочки), которые являются неотъемлемой частью естественной микрофлоры кишечника и не наносят вреда организму. Однако при неблагоприятных условиях (нехватке полезных лактобактерий, ослаблении иммунной защиты) они начинают усиленно размножаться.

Помимо бактерий, вызывать заболевания могут вирусы (ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы), простейшие микроорганизмы (амебы, лямблии), грибки.

Наиболее часто у детей встречаются такие инфекционные заболевания, как дизентерия, сальмонеллез, кампилобактериоз, ротавирусная, стафилококковая инфекция. Заболевание развивается у отдельно взятого малыша (спорадическое заражение), но нередко в детских учреждениях возникают вспышки (эпидемии) тяжелых кишечных инфекционных заболеваний, которые зачастую носят сезонный характер. Замечено, что пик заболеваемости дизентерией приходится на летне-осенний сезон, а ротавирусной инфекцией – на зиму.

Формы протекания

Кишечная инфекция у детей может развиваться в легкой, средней тяжести и тяжелой форме. В зависимости от того, насколько ярко выражены симптомы, протекание болезни может быть типичным и атипичным (со стертыми симптомами).

Возбудители могут поражать пищеварительный тракт не полностью, а лишь некоторые его отделы. В зависимости от того, в каком отделе желудочно-кишечного тракта развивается инфекция, выделяют следующие виды заболеваний:

- гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка);

- дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки);

- энтерит (поражение тонкого кишечника);

- колит (поражение толстого кишечника).

Очень часто возникают смешанные формы заболевания, например, гастроэнтерит, гастроэнтероколит.

Фазы течения болезней

В развитии кишечного инфекционного заболевания выделяют 3 фазы.

Острая фаза может длиться до 1.5 месяцев.

Затяжной называют фазу болезни, не прекращающейся через 1.5 месяца.

Хроническая – это фаза, при которой эпизоды заболевания периодически повторяются, так как инфекция продолжает оставаться в организме свыше 6 месяцев.

Симптомы

Не всегда острые кишечные инфекции у детей сопровождаются повышением температуры. Она может быть субфебрильной, возникнуть только на 2-3 день болезни или совсем не подняться. Температура является свидетельством интоксикации организма и работы иммунной системы. При некоторых патологиях рекомендуется ее не сбивать, если она ниже 38 градусов. Но при кишечной инфекции борьба с температурой обязательна. Ведь даже небольшое ее повышение приводит к потерям жидкости организмом.

Другие проявления подобных болезней очень разнообразны и зависят от типа возбудителя и индивидуальных особенностей малыша. Начинается заболевание обычно со снижения аппетита и небольших болей в животе. Ребенок чувствует слабость, он вялый, бледный и ничего не хочет делать. Могут появиться головные боли, тяжесть в животе, тошнота. После этого в течение суток развиваются признаки поражения пищеварительного тракта. Вместе с ними может повыситься температура. При вирусной инфекции возможно появление болей в мышцах, нарушения работы нервной системы, развитие конъюнктивита, ринита, болей в горле.

Больной ребенок ощущает слабость, сонливость, у него может подняться температура

Больной ребенок ощущает слабость, сонливость, у него может подняться температура

Но основные симптомы кишечной инфекции у детей – это рвота и понос. Именно они представляют наибольшую опасность для ребенка, так как могут быстро привести к обезвоживанию. Причем рвота может появляться только после еды или же чаще, иногда она бывает однократной. Сначала рвотные массы содержат пищу, потом они прозрачные, далее в них могут появиться примеси желчи. Иногда возникают болезненные рвотные позывы. Тошнота и рвота чаще всего появляется при пищевом отравлении и поражении патогенными микроорганизмами слизистой желудка.

Частота и цвет стула зависят от типа инфекционного заболевания и его тяжести. При вирусной инфекции стул жидкий, водянистый, желтоватого цвета, имеет зловонный запах. Поражение кишечника бактериями вызывает появление пенистого стула, он может иметь зеленоватый оттенок, примеси крови, слизи или гноя.

Обезвоживание

Большую опасность представляет кишечная инфекция из-за угрозы обезвоживания. Особенно быстро такое состояние развивается у новорожденных и детей до года. Большие потери жидкости приводят к усугублению симптомов интоксикации, кроме того, с ней теряются необходимые для жизнедеятельности минералы. Именно обезвоживание и нарушение электролитного баланса может стать причиной смерти малыша. Такое состояние может привести к сгущению крови, почечной и сердечно-сосудистой недостаточности, нарушению дыхания, появлению судорог.

Поэтому основная задача родителей при появлении рвоты и поноса у ребенка – давать ему как можно больше пить. Но не нужно заставлять его выпить сразу много. Отпаивать малыша нужно по несколько ложечек через каждые 5-10 минут. Норма жидкости в сутки должна составлять не менее 100 мл на каждый килограмм веса ребенка. Но может потребоваться больше жидкости, главное, чтобы малыш мочился не реже, чем каждые 3 часа.

На начальных этапах достаточно давать ему обычную кипяченую водичку. Можно рисовый отвар, отвар изюма. Если сильная рвота и понос продолжаются несколько дней, с жидкостью теряется большое количество необходимых минералов. Для их восполнения нужно давать малышу специальные препараты. Это Регидрон, Оралит, Глюкосолан, Хумана Электролит. Они не только нормализуют водно-солевой баланс в организме, но и снимают симптомы интоксикации.

Основным методом лечения любой кишечной инфекции является восполнение потерь жидкости

Основным методом лечения любой кишечной инфекции является восполнение потерь жидкости

Эти препараты содержат соли натрия и калия, которые чаще всего теряются с жидкостью при поносе и рвоте. Приготовить подобный раствор можно самостоятельно. Нужно добавить в литр теплой кипяченой воды 2 столовые ложки сахара, по чайной ложке соли и соды. Все хорошо перемешать, поить ребенка нужно теплым раствором.

Иногда родителям не удается давать малышу необходимое количество жидкости, например, из-за сильной рвоты. В таком случае необходимо лечь в больницу, где регидрационный раствор введут ребенку внутривенно.

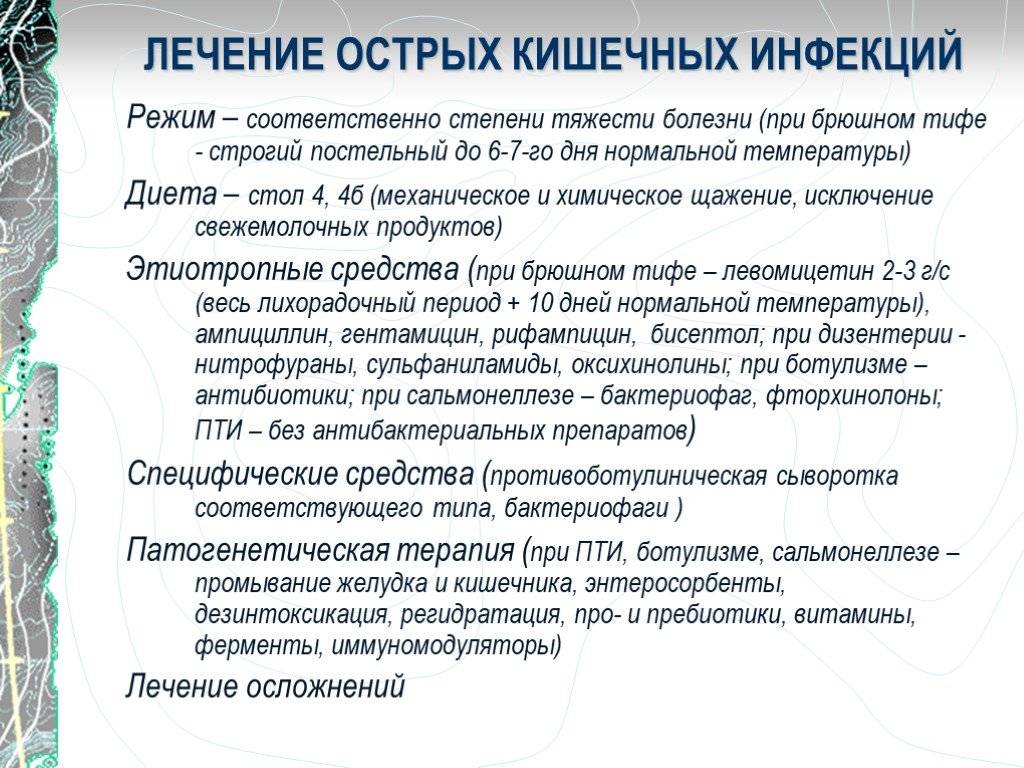

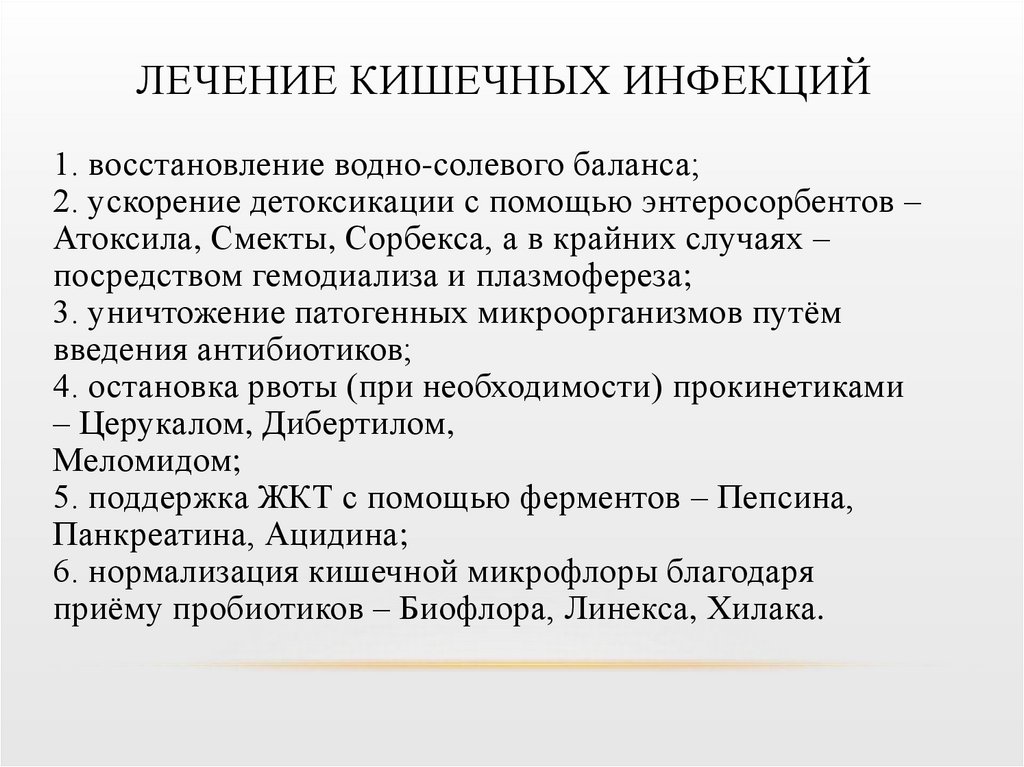

Лечение кишечной инфекции у детей

Людям, больным дизентерией, важно пройти курс терапии, составляющий до недели. В идеале пациенты придерживаются постельного режима, занимаются лечебной физкультурой

Правильно питайтесь – организм восстановится. Кушайте лёгкие блюда – суп, каша, варёная курица. Не забывайте о таблетках для восстановления, принимайте Фталазол 4-5 раз в день перед приёмом пищи (до недели).

С эшерихиозом не допустимо увлекаться самолечением в домашних условиях. Требуется обратиться в больницу. Если решили лечиться самостоятельно, выбирайте курс длительностью до недели. Лечитесь антибиотиками – используйте Левомицетин. Применяйте по 0,5 грамм 4 раза в день за полчаса до еды. В тяжёлых случаях доза увеличивается до 1 грамма за раз.

Сальмонеллёз передаётся через животных – свиньи, коровы, овцы, куры. Чаще заболевание возникает, когда ребёнок употребляет в пищу молоко, яйца. Заразиться можно от больного человека, бактерионосителя. Когда дети посещают занятия в школе, детском саду, непосредственно общаются между собой. Если один ребёнок болен, другой подцепит болезнь.

С сальмонеллёзом боритесь промыванием желудка. Для восстановления работы кишечника принимайте препарат, помогающий лечению. Присмотритесь к Мотилиуму – стимулирует сокращение стенок кишечника. Применяйте 3 раза в день по 10 мг 2-3 дня.