Что такое Гипоксия плода –

Гипоксия плода – состояние плода, которое возникает по причине нехватки кислорода, который поступает через плаценту матери. Согласно статистики, гипоксия в странах СНГ встречается в 10,5 случаев из 100 родов.

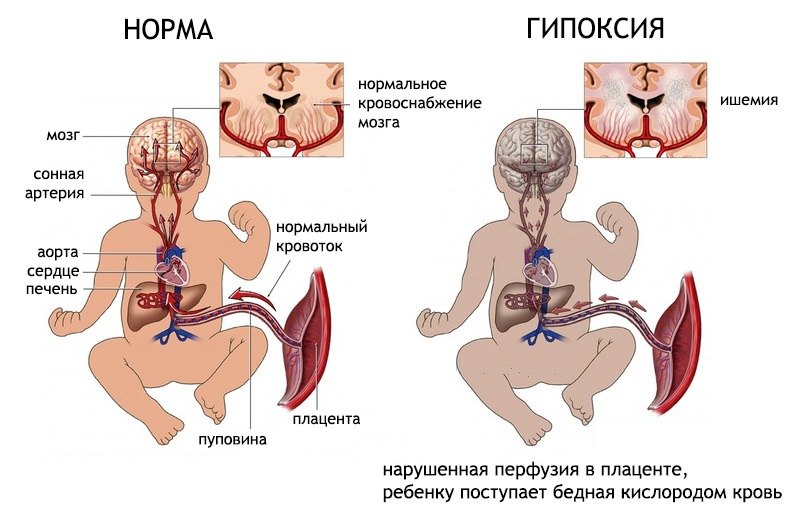

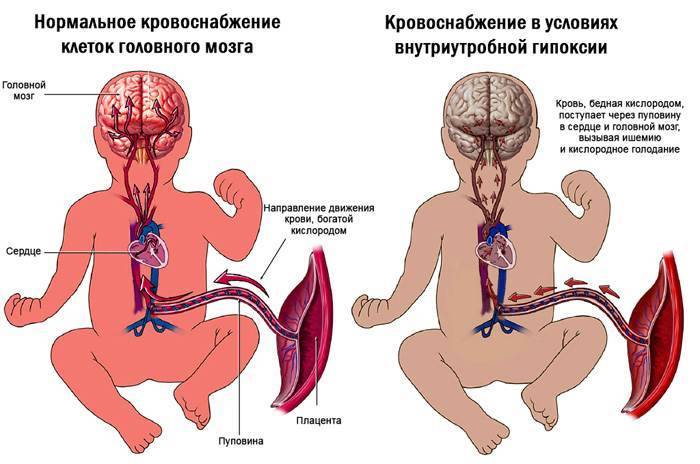

В утробе матери, как известно, ребенок не может получать кислород из воздуха самостоятельно. Как и другое питание, воздух он получает через плаценту. На детском месте (где плацента крепится к плоду) сосуды матки и плаценты соединяются. Через них и поступают питательные вещества из крови матери непосредственно в организм ее будущего ребенка. Если у матери нехватка любых элементов (в рассматриваемом случае – кислорода), ребенок также будет ощущать их дефицит.

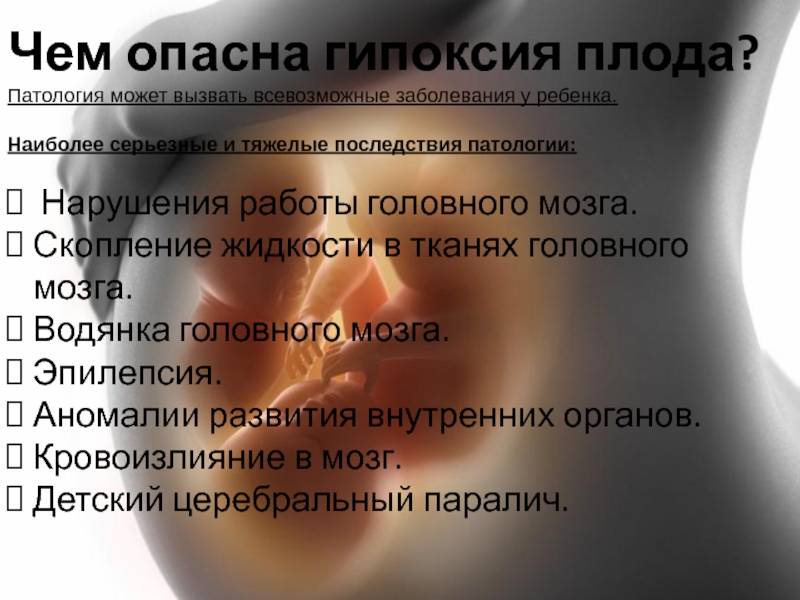

Небольшая гипоксия может никак не отразиться на состоянии малыша. А вот при тяжелой и средней тяжести гипоксии плода могут быть некрозы и ишемии в любых органах ребенка, последствия могут быть самыми страшными, есть вероятность летального исхода.

В разные сроки беременности кислородная недостаточность имеет разные последствия для плода. Если она возникла в первые месяцы беременности, развитие ребенка в утробе происходит более медленными темпами, развиваются аномалии развития. Есть высокий шанс, что ребенок уже не станет «нормальным», не сможет вести нормальный образ жизни. Если гипоксия плода случилась на более поздних сроках, то происходят поражения ЦНС, задержка развития ребенка, значительно снижаются адаптационные (приспособленческие) возможности новорожденного.

Гипоксию плода врачи не рассматривают как отдельную болезнь. Это нарушение, которое может говорить о патологических процессах и состояниях в организме матери, в плоде или же в плаценте.

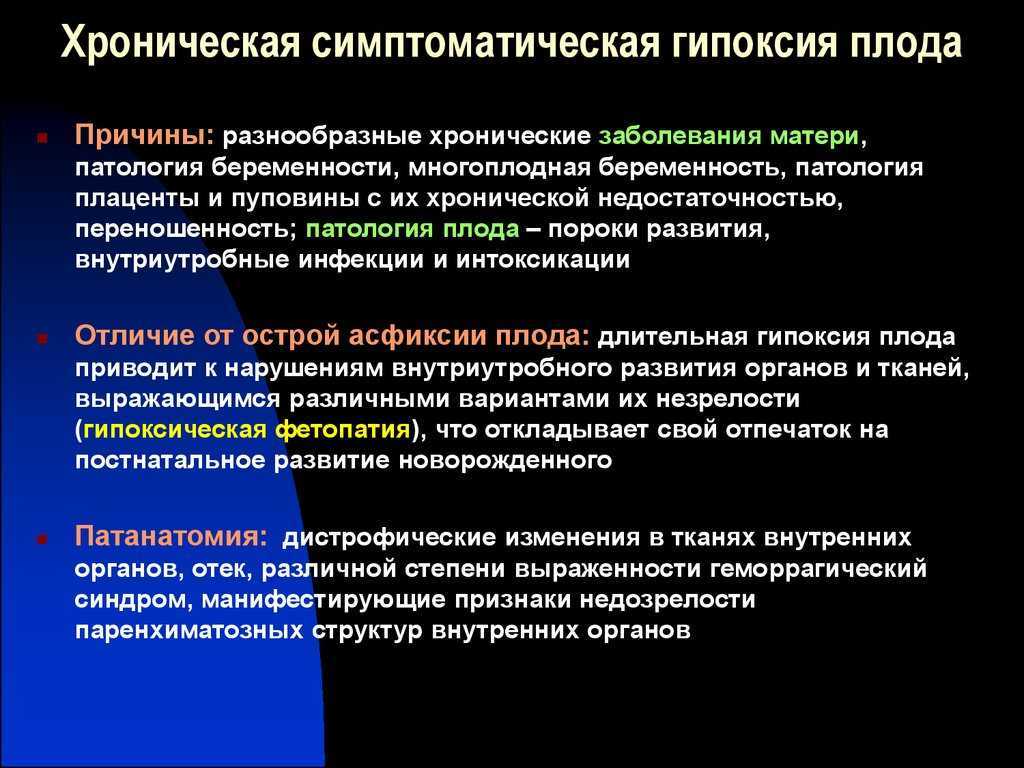

Гипоксию в зависимости от длительности течения делят на 2 формы:

- острая

- хроническая

Острая развивается внезапно, а хроническая – на протяжении определенного отрезка времени. Острую гипоксию плода фиксируют в основном в процессе родов, в очень редких случаях она бывает при беременности. А хроническая может развиваться несколько месяцев, пока длится беременность. Статистика гласит, что только в 4% случаев на свет появляются здоровые дети, если у них было состояние гипоксии. Крайней формой рассматриваемого отклонения является асфиксия – удушье.

Симптомы

Первое что нужно понять, у данного заболевания нет характерных клинических проявлений, которые смогут точно сказать о гипоксии. Поэтому, помимо анамнеза и сбора жалоб, для специалиста важны данные обследований.

Совет беременным женщинам

Врач будет смотреть на УЗИ, на КТГ (изучение сердцебиения плода) и только после этого сможет выставить точный диагноз. Начальные признаки заболевания могут не обнаруживаться и после проведения инструментального обследования.

Первое что позволит понять, что у ребенка гипоксия, а точнее заподозрить ее — жалобы мамы. Так, при гипоксическом поражении, беременная может предъявлять следующие жалобы:

- плохое шевеление плода (с четырех месяцев беременности должно насчитываться не менее 8 шевелений ребенка за сутки);

- проявления основного заболевания (очень часто обнаруживается анемия, пиелонефрит и другие хронические патологии);

- слабость;

- головные боли.

Специфических проявлений нет, чаще всего изменений обнаруживаются при проведении профилактических осмотров.

На ранних сроках

Определить гипоксию в первых неделях беременности сложно. Единственный признак – дефицит гемоглобина в крови, как проявление прогрессирующей анемии. Выраженная симптоматика в первом триместре отсутствует, поэтому не стоит игнорировать результаты лабораторных исследований.

Во втором триместре

Заподозрить наличие гипоксии можно на сроке 16-18 недель.

Она выражена следующей симптоматикой:

- сниженная/увеличенная активность плода;

- приглушенное сердцебиение;

- задержка внутриутробного развития плода.

В последнем случае функциональные отклонения наблюдаются при прохождении второго планового скрининга, берется специалистами на особый контроль.

В третьем триместре

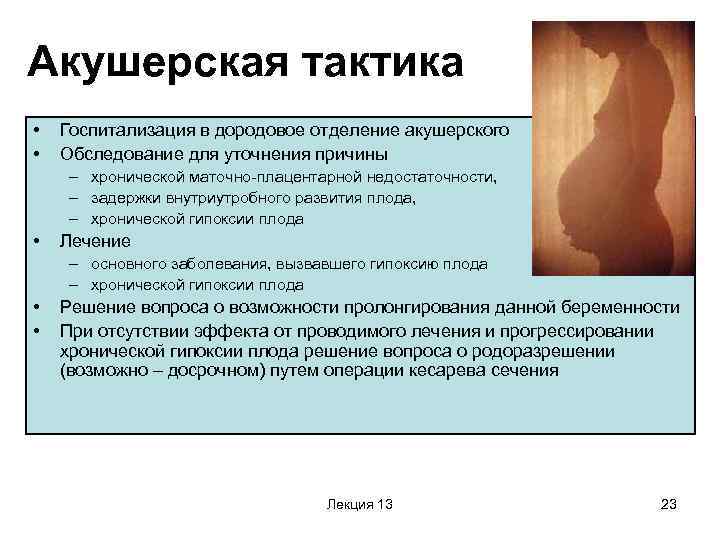

На позднем сроке особенно опасно для плода, поэтому по показаниям врачи назначают кесарево сечение задолго до предположительной даты родов. Если гипоксия развивается в родах, высока вероятность асфиксии плода.

Есть разнообразные причины патологии

Признаки гипоксии плода на поздних сроках

Болезнь сопровождается нарушенной активностью малыша, скачками частоты сердцебиения плода. По общему состоянию будущей мамочки сложно сделать заключение о прогрессирующей патологии, а вот поведение ребенка заметно изменяется. Например, следует тщательно следить за шевелениями малыша, когда его двухминутная активность сменяется двухчасовой стадией покоя. Это первый симптом заподозрить гипоксию, потенциальную задержку внутриутробного развития. При такого рода нарушениях на поздних сроках наблюдаются и другие признаки патологии:

- приступы тахикардии (состояния учащения сердцебиения, повышения частоты сокращений);

- нарушенный тонус в сосудах головного мозга;

- выраженные симптомы брадикардии;

- монотонность сердечного ритма;

- дискомфорт при ощутимых сокращениях матки;

- снижение вариабельности сердечного ритма;

- ослабление реакции на функциональные пробы.

Если проблему со здоровьем не решить своевременно, к 35-36 акушерской неделе беременности она приобретает хроническую форму. В такой клинической картине в околоплодную жидкость попадает меконий, начинается отслоение плаценты и подтекание вод. Женщину всю это время беспокоят симптомы диспепсии, частая тошнота и депрессия. В случае возникновения патологий такого рода первым делом требуется определить этиологию патологического процесса.

Почему возникает гипоксия?

Находясь в утробе матери, ребёнок не способен дышать самостоятельно. Органы и системы малыша только развиваются, происходит становление их функций. Лёгкие крохи незрелые, а дыхательные пути заполнены жидкостью. Необходимый кислород плод получает через плаценту. Именно этот орган обеспечивает поступление бесценного газа в организм крохи. Если кислорода попадает недостаточно, то говорят о гипоксии плода.

Хотя необходимый газ и питательные вещества переносятся от матери к плоду через систему кровообращения, их крови не перемешиваются. Плацента ограждает малыша от попадания в организм вредных веществ. Но, к сожалению, лекарственные препараты, алкоголь, наркотические вещества и вирусы легко преодолевают препятствие.

Внутриутробная гипоксия плода не выделяется в отдельное заболевание, а указывает на состояние дефицита кислорода у малыша. Эта проблема может быть вызвана изменениями в плаценте, организме матери или ребёнка, повлёкшими за собой неблагоприятные последствия.

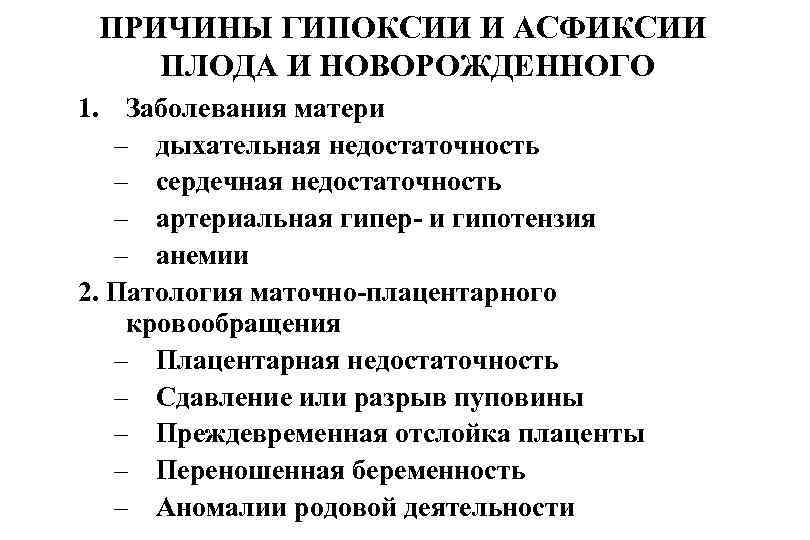

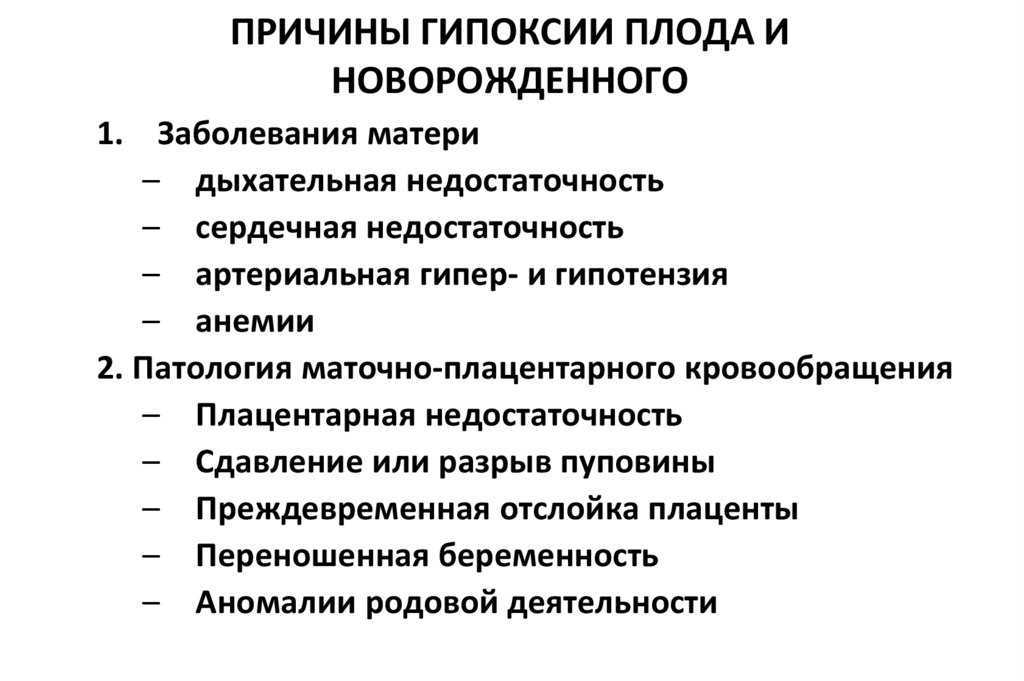

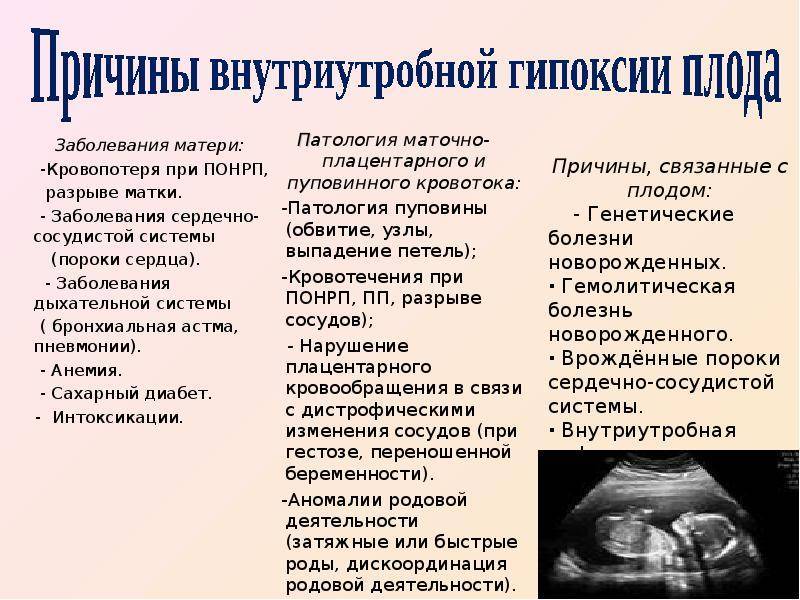

Причины развития внутриутробной гипоксии плода:

- Заболевания матери. В некоторых ситуациях организм женщины не позволяет дать малышу необходимый кислород. При анемиях, болезнях сердца и сосудов, патологии почек и дыхательной системы повышается риск развития кислородного голодания эмбриона. Неблагоприятно сказываются на здоровье крохи токсикоз у беременной, сахарный диабет, вредные привычки матери.

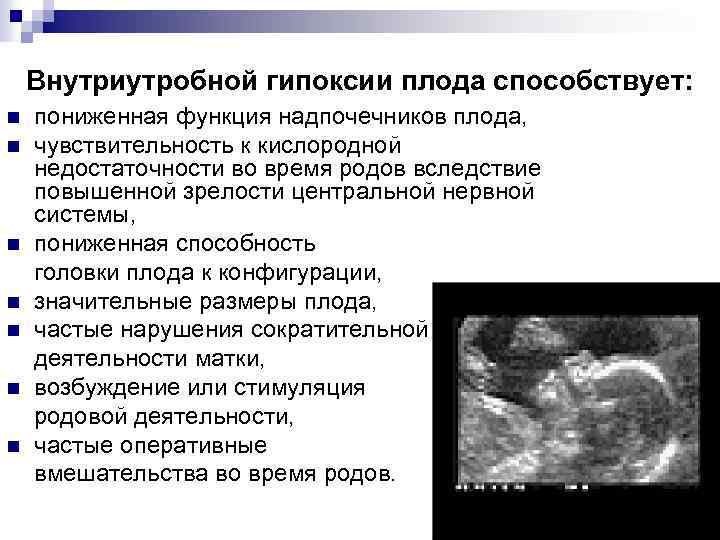

- Нарушения в системе плацента-плод. Патологии плаценты и пуповины, нарушение кровообращения при угрозе прерывания беременности или перенашивании, аномалии родовой деятельности – неминуемо сказываются на здоровье ребёнка.

- Причины, связанные с плодом. При инфицировании малыша, произошедшем внутриутробно, риск развития гипоксических состояний увеличивается. К неблагоприятным факторам также относятся врождённые аномалии, гемолитическая болезнь плода, многократное, тугое обвитие пуповиной шеи ребёнка, многоплодная беременность. Также нередко приводят к кислородному голоданию плода осложнения, возникшие в родах.

Проявления и выраженность симптомов гипоксии во многом зависят от течения и времени возникновения патологического состояния. Поэтому врачи-клиницисты разделяют 2 формы гипоксии:

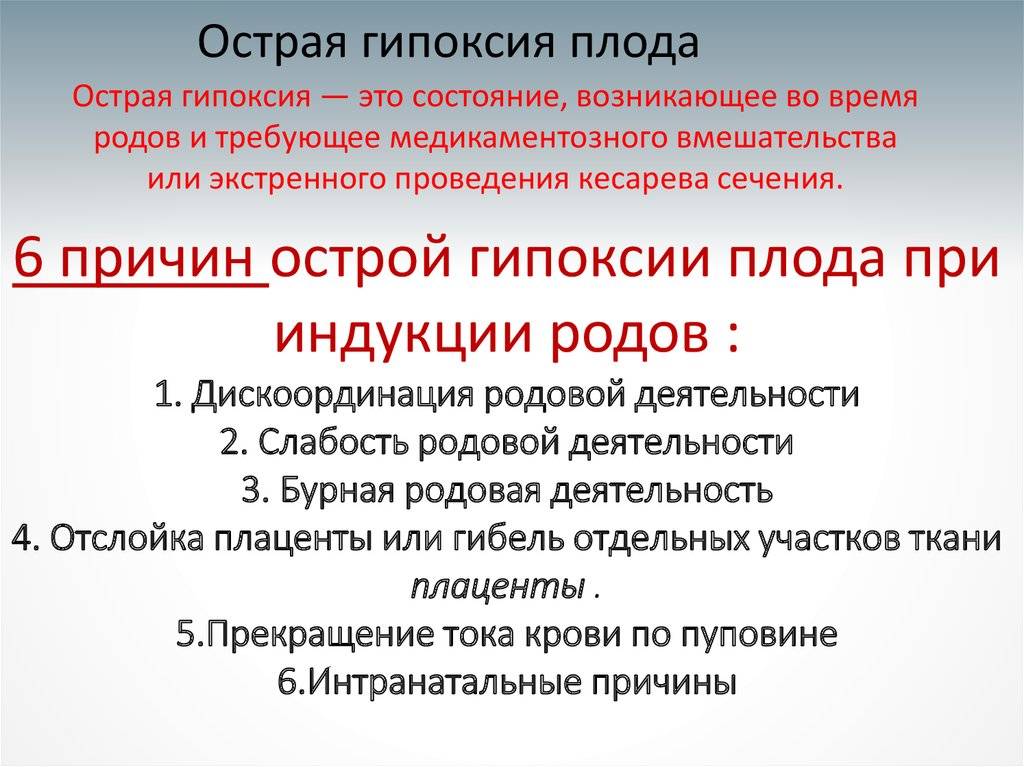

- Острая гипоксия плода. Данное нарушение развивается быстро, обычно во время родовой деятельности, при прохождении малыша по родовым путям. Например, при стремительных или затяжных родах, при выпадении петель пуповины или задержке головки в родовом канале женщины, происходит острое нарушение поступления крови через пупочную артерию. Малыш не получает газа и испытывает резкое кислородное голодание. Во время беременности острая гипоксия нередко возникает на фоне отслойки плаценты и может привести к преждевременным родам или потребовать экстренной операции – кесарева сечения.

- Хроническая гипоксия плода. Кислородное голодание может развиваться постепенно, малыш в течение длительного времени недополучает необходимого газа. Причиной хронической внутриутробной гипоксии чаще всего являются патологии беременности, отсутствие надлежащего лечения, хронические болезни матери. Нередко это состояние развивается у женщин, игнорирующих посещение женской консультации.

При ультразвуковом исследовании беременной врач может заметить, что плод отстаёт от своих «сверстников» по физическим параметрам, выглядит младше гестационного возраста. Если гипоксия развилась во второй половине беременности, то масса этих ребят не соответствует росту, возникает гипотрофия. Новорождённые более склонны к развитию болезней, вегетативных нарушений.

Очень чувствительна к дефициту кислорода нервная ткань, именно она первой страдает при гипоксии. Уже в сроке 6 – 11 недель кислородное голодание нервных клеток ребёнка ведёт к задержке развития головного мозга. Следующими органами, страдающими от гипоксии, становятся почки, сердце, кишечник будущего ребёнка.

Причины гипоксии плода

Можно сказать, что потенциальная угроза гипоксии плода имеется у каждой беременной. Однако она не всегда развивается даже у тех, кто имеет высокий риск ее появления. Предсказать, как будет вести себя организм беременной на протяжении долгих месяцев, очень сложно, поэтому предварительно специалист просчитывает все имеющиеся риски осложнений и старается их предотвратить. Заключения вроде «угрожаемая по внутриутробной гипоксии плода», «угроза гипоксии плода», нередко фигурирующие в промежуточных диагнозах, не должны пугать беременную, так как они лишь означают, что врач выявил провоцирующий фактор, и будет стараться его компенсировать.

Следует отметить, что перечислить все возможные причины, провоцирующие гипоксию плода, невозможно. Данное состояние не просто имеет множество причин, оно также может появиться и на фоне, казалось бы, благополучного течения беременности. Условно все провоцирующие гипоксию факторы можно классифицировать на те, которыми обладает организм беременной; которые реализует система кровообращения «плод-плацента», а также на патологии развития самого плода.

Предпосылки к нарушению насыщения кислородом тканей плода создаются даже нормально протекающей беременностью:

– Беременность предполагает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему матери. Объем циркулирующей крови увеличивается на 30%, так как ее должно «хватить» и плоду, а чтобы ее «прокачать», сердце увеличивает количество сокращений, то есть начинает работать на пределе.

– Чтобы беременность не прервалась досрочно, яичники (желтое тело), а затем плацента синтезируют гормон прогестерон. Под его воздействием венозные стенки становятся менее эластичными.

– Растущая матка поднимает диафрагму, тем самым меняя внутрибрюшное давление, что сказывается на кровотоке.

– По мере увеличения матка давит и деформирует вены малого таза, затрудняя продвижение крови по ним. При многоплодной беременности данный фактор провоцирует гипоксию у плодов чаще прочих.

Перечисленные изменения увеличивают нагрузку на сердце и сосуды беременной, но являются физиологически допустимыми и не приводят к осложнениям. Однако если у беременной имеются хронические сердечно-сосудистые патологии (варикоз, миокардит, пороки сосудов и сердца), такая нагрузка может спровоцировать адаптационный срыв.

Среди патологических состояний гипоксию нередко провоцирует дефицит железа (анемия). Железо участвует в транспортировке кислорода к тканям, если его становится мало – кровь насыщается кислородом недостаточно.

Угроза гипоксии плода возрастает, если беременная имеет эндокринные патологии (сахарный диабет, дисфункцию щитовидной железы) или заболевания системы дыхания (бронхиальную астму).

Переоценить влияние стрессовых ситуаций и сложной психоэмоциональной обстановки на течение беременности невозможно. Сильные эмоции провоцируют выброс «гормона стресса» – кортизола, он спазмирует стенки любых сосудов, в том числе и плацентарных. Помимо гипоксии, стрессы провоцируют и аномальные маточные сокращения, что чревато несвоевременным прекращением беременности.

Еще один негативный фактор, влияющий на состояние сосудов в системе «плод – мать» – курение. При участии никотина в плацентарных сосудах формируются микротромбы, и кровоток меняет параметры на патологические.

Самая частая причина нарушения кровотока в плаценте – ее инфицирование. У истоков инфекционного воспаления могут находиться вирусы, грибы, кокковая флора. Под влиянием инфекции в тканях плаценты развивается отек, повреждаются стенки сосудов, изменяется вязкость крови.

Инфекция может локализоваться не только в зоне плаценты. Иногда она способна преодолевать защитный «барьер» плаценты и проникать к плоду. Инфицирование плода, привыкшего к стерильной среде обитания, провоцирует серьезные последствия вплоть до внутриутробной гибели.

Иногда внутриутробную гипоксию провоцирует аномальное расположение плаценты, когда она прикрепляется к маточной стенке на участке, который хуже кровоснабжается. Чаще подобное случается при наличии аномалий развития матки.

Таким образом, внутриутробная гипоксия плода может сопровождать множество патологических состояний.

Диагностика Гипоксии плода:

Для диагностики гипоксии оценивают состояние плода

Важно провести комплексное исследование, потому что значимость методов может быть разной. Актуален такой метод как аускультация

с его помощью выслушивают сердцебиения плода, применяя стетоскоп. Это специальная металлическая трубка с расширениями на концах в виде воронки. Врач оценивает частоту сердечных сокращений, их ритм, наличие шумов и звучность сердечных тонов.

Но точность результатов аускультативного метода, как считают современные медики, весьма сомнительна. Ведь в подсчете сердечных сокращений может быть ошибка – 10-15 ударов в минуту. Частоту с.с. нельзя подсчитать в период схваток при родах. Сердцебиение подсказывает, в каком положении в матке находится плод, есть ли там еще 1 или больше плодов. Во второй половине беременности сердце малыша легко услышать через живот матери.

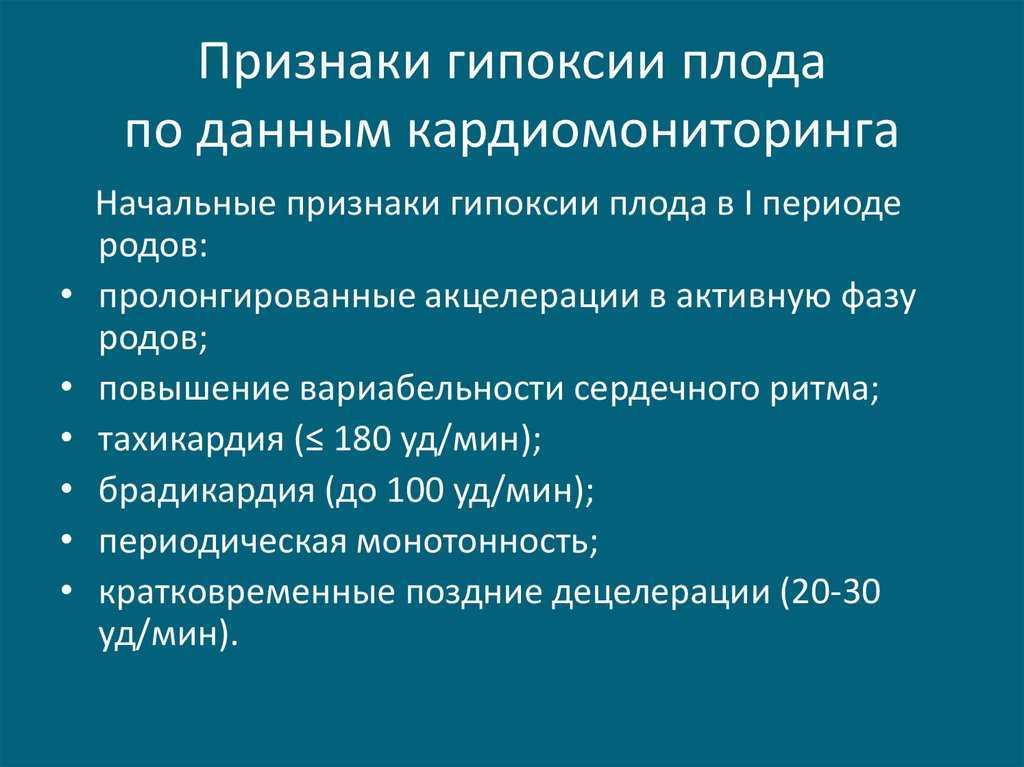

Кардиотокография – метод, который широко применяется при диагностике гипоксических состояний плода. Сокращенно он называется КТГ. Он проводится с помощью ультразвукового датчика, который фиксируется на животе женщины в тех точках, где сердцебиения слышатся наиболее четко. Сердечные сокращения при кардиотокографии записываются на бумаге. Для диагностики важна ч.с.с., частота акцелерации (учащения сердечных сокращений) и децелераций (урежения сердечных сокращений).

Акцелерации и децелерации могут иметь связь со схватками или возникают после шевеления плода или повышения маточного тонуса. О нормальном состоянии плода говорит появление акцелерации в ответ на движение плода или повышение тонуса матки (не менее 5 за пол часа). Допускаются только единичные децелерации, в норме их не должно быть или должен быть минимум.

В рамках рассматриваемого метода проводится НСТ – нестрессовый тест. С его помощью измеряют только акцелерацию (ускоренное развитие плода). Суть метода заключается в появлении акцелерации в ответ на самопроизвольные движения плода или спонтанные сокращения матки. Точность теста составляет 99%. Отсутствие учащения сердцебиения (нереактивный НСТ), особенно при повторном исследовании, может говорить о напряжении и истощении адаптационных и приспособительных реакций плода.

Чтобы информация, полученная выше описанными методами, была более достоверной, их следует комбинировать с определение биофизического профиля плода (БФП). Для этого разработаны 5 составляющих:

- дыхательные движения плода

- большие движения туловища плода

- объем околоплодных вод

- нестрессовый тест (описан выше)

- мышечный тонус плода

Диагностику проводят также с помощью допплерометрии. Это исследование кровотока в сосудах матки, пуповины и плода. От характера нарушений зависит степень выраженности гипоксии, что позволяет планировать будущее течение беременности и способ родов. Эффективен такой диагностический метод как ЭКГ плода, а также биохимические и гормональные методы исследования крови матери. Играет роль содержание в крови продуктов окисления жиров, определенных ферментов, кислотно-щелочное равновесие крови бемеренной и крови в пуповине.

Если у врача возникает подозрение на патологию, делают КТГ. Процедура не вызывает болезненных ощущений. Она выполняется с использованием датчика, который фиксирует биения сердца плода. Специалист должен сделать расшифровку, чтобы понять, в каком состоянии находится будущий ребенок. КТГ – диагностический метод, который применяется не только во время беременности, но и как плановая процедура в процессе родов.

Важное значение придают заключению УЗИ

Также обращают внимание на плаценту. О гипоксии может говорить ее патология – большая или маленькая для данного срока толщина, раннее созревание и отслойка раньше срока

С такими симптомами женщина должна лежать в стационаре с целью профилактики.

Симптомы

Повышенная активность матки (гипертонус) наталкивают будущую мамочку на мысли о проблемах с ребенком, а определить их характер можно с помощью диагностики внутриутробной патологии. Для взрослого организма анемия беременных сопровождается снижением жизненного тонуса, повышенной слабостью

Однако радикальные перемены больше преобладают во внутриутробном периоде: при легкой степени для выявления гипоксии требуется обратить внимание на повышенную активность плода, а в осложненных клинических картинах малыш ведет себя пассивно, реже напоминает о себе толчками

Острая гипоксия плода

Болезнь имеет две стадии – острую и хроническую. В первом случае речь идет о внезапном течении патологического процесса, которому предшествуют слабая родовая деятельность, разрыв матки, затяжные роды, преждевременная отслойка плаценты, обвитие пуповины. Беременность находится под угрозой, страдает здоровье малыша, патология сопровождается резким сокращением его двигательных функций. Возникает острая необходимость правильной диагностики острой стадии характерного недуга, иначе клетки головного мозга, не получая питания, масштабно погибают.

Хроническая

Болезнь сопровождается кислородным голоданием, а в хронической форме склонна к вялотекущему состоянию. Чтобы отслеживать сердечную деятельность, необходим кардиомониторинг беременных, который рекомендует пройти гинеколог при внеплановом визите будущей мамочки. Если кислородное голодание развивается медленно, и показатели жизнедеятельности плода остаются на удовлетворительном уровне, радикальные действия и консервативное лечение не требуются. Беременную при хроническом заболевании (ХВГП) наблюдает врач, относя ее к группе риска патологических родов.

Что делать при гипоксии плода?

Безусловно, такое заболевание как гипоксия нельзя пускать на самотек и отказываться от лечения. Это заболевание достаточно коварно и может проявить себя в острой форме совершенно неожиданно, поэтому, если вы считаете, что ваш организм или плод входит в группу риска, необходимо принять меры.

Безусловно, такое заболевание как гипоксия нельзя пускать на самотек и отказываться от лечения. Это заболевание достаточно коварно и может проявить себя в острой форме совершенно неожиданно, поэтому, если вы считаете, что ваш организм или плод входит в группу риска, необходимо принять меры.

Начальная стадия гипоксии плода поддается лечению, поэтому самой важной вашей задачей является ее своевременное обнаружение

Однако должное внимание стоит уделять не только лечению, но и профилактике гипоксии плода при беременности. Как избежать гипоксии плода при беременности? Ответ на этот вопрос очевиден

Если вы хотите избежать этого заболевания, однако диагностика гипоксии плода не выявила никаких отклонений, то просто постарайтесь вести правильный образ жизни. Он складывается и нескольких составляющих:

Как избежать гипоксии плода при беременности? Ответ на этот вопрос очевиден. Если вы хотите избежать этого заболевания, однако диагностика гипоксии плода не выявила никаких отклонений, то просто постарайтесь вести правильный образ жизни. Он складывается и нескольких составляющих:

Здоровое питание

Даже если до беременности вы пренебрегали правилами правильного питания, то на ближайшие девять месяцев сделайте исключение. Помните о том, что все потребляемое ваши в пищу идет в качестве питания и вашему малышу, поэтому еда должна быть максимально полезной.

Даже если до беременности вы пренебрегали правилами правильного питания, то на ближайшие девять месяцев сделайте исключение. Помните о том, что все потребляемое ваши в пищу идет в качестве питания и вашему малышу, поэтому еда должна быть максимально полезной.

Правильно подобранные продукты гарантируют хорошую усвояемость организмом, а значит, в кровь вместе с полезными веществами будет поступать и необходимое количество кислорода. Кроме того, питание, обогащенное витаминами и микроэлементами, будет способствовать тому, что ваш малыш к моменту появления на свет будет крепким и сильным, а значит, не произойдет отслойки плаценты и он мужественно выдержит проход по родовым путям.

Ежедневные прогулки

В рабочей суете мы забываем о том, как важно уделять время ежедневным неспешным прогулкам. Казалось бы, мы ходим на работу, в магазин, в рестораны, но можно ли считать, что тем самым мы приносим пользу организму? Конечно же, нет

Нахождение на загазованных улицах наносит матери и ее ребенку большой вред, поэтому необходимо хотя бы час своего времени в день посвящать пешей прогулке по тенистым аллеям, паркам или посадкам.

Так вы восполните дефицит кислорода в организме, которого вам так недостает в центре большого города.

К сожалению, сидячий образ жизни также способствует развитию гипоксии, поэтому хотя бы раз в неделю позволяйте себе вырываться за пределы вашего города.

Дыхательные упражнения

Ни для кого не секрет, что во время родов от матери требуется сила на потуги и правильное дыхание. Только в случае выполнения этих двух условий роды пройдут хорошо. Но тренироваться правильно дышать необходимо также и для того, чтобы обогатить свой организм большим количеством кислорода. Найдите несколько вариантов специальной дыхательной гимнастики для беременных и ежедневно начинайте свое утро с ее исполнения.

Ни для кого не секрет, что во время родов от матери требуется сила на потуги и правильное дыхание. Только в случае выполнения этих двух условий роды пройдут хорошо. Но тренироваться правильно дышать необходимо также и для того, чтобы обогатить свой организм большим количеством кислорода. Найдите несколько вариантов специальной дыхательной гимнастики для беременных и ежедневно начинайте свое утро с ее исполнения.

Упражнения для беременных

Спорт женщинам в положении рекомендуется, правда в определенной форме и нагрузке. Если вы всю жизнь вели не спортивный образ жизни, не стоит при первой же возможности кидаться в спортзал и тягать штангу. Существует целый комплекс упражнений для беременных, который не только не навредит маме и ее малышу, но и будет благотворно влиять на организм. Спорт, безусловно, подтягивает все мышцы, которые вам очень пригодятся во время родов, а также помогает улучшить циркуляцию крови, которая будет переносить кислород еще быстрее и активнее, а значит, ваш ребенок не будет нуждаться в живительном газе.

Спорт женщинам в положении рекомендуется, правда в определенной форме и нагрузке. Если вы всю жизнь вели не спортивный образ жизни, не стоит при первой же возможности кидаться в спортзал и тягать штангу. Существует целый комплекс упражнений для беременных, который не только не навредит маме и ее малышу, но и будет благотворно влиять на организм. Спорт, безусловно, подтягивает все мышцы, которые вам очень пригодятся во время родов, а также помогает улучшить циркуляцию крови, которая будет переносить кислород еще быстрее и активнее, а значит, ваш ребенок не будет нуждаться в живительном газе.

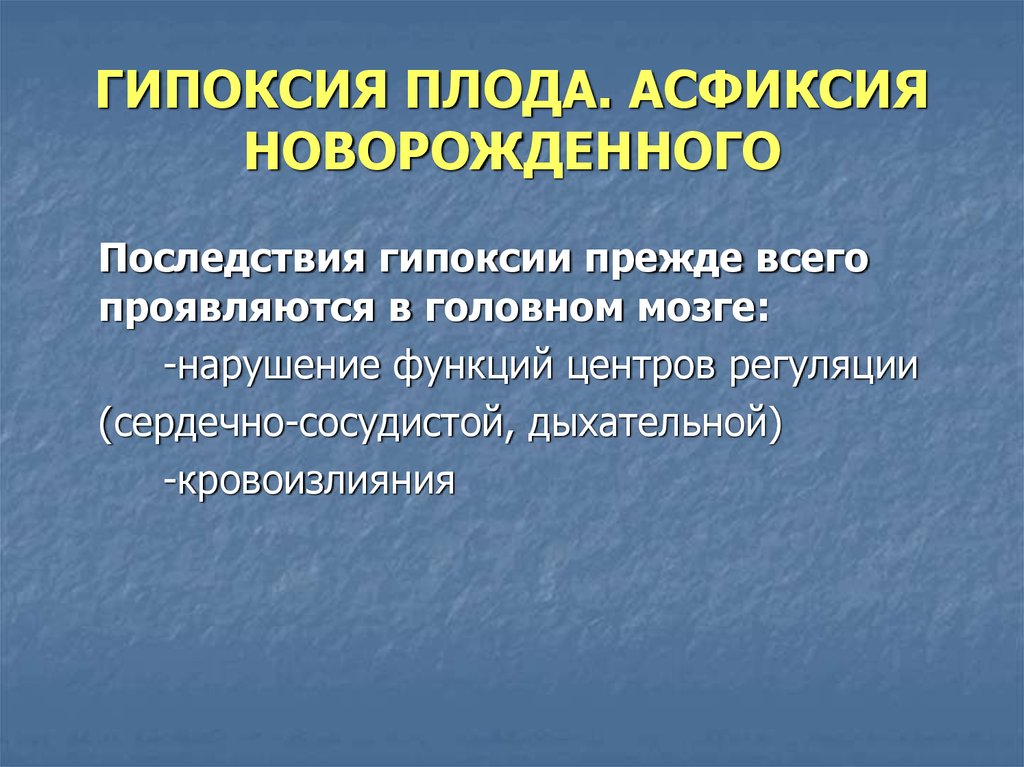

Патогенез (что происходит?) во время Гипоксии плода:

Устойчивость плода к гипоксии определяется большим минутным объемом сердца, достигающим 198 мл/кг (у новорожденного 85 мл/кг, у взрослого человека 70 мл/кг); увеличением ЧСС до 150—160 в минуту; значительной кислородной емкостью крови плода (в среднем 23%); фетальным гемоглобином. К последнему присоединяется кислород за короткое время, а потом переходит тканям, потому в единицу времени ткани получают довольно много кислорода. Процент фетального из всего гемоглобина составляет около 70% в эритроцитах плода.

Плод от нехватки кислорода защищен строением сердечно-сосудистой системы плода. В ней есть 3 артериовенозных шунта: венозный проток, межпредсердное овальное отверстие, артериальный проток. Из-за соединения артерий и вен в органы плода поступает смешанная кровь. Потому рО2 у плода снижается медленнее, чем у взрослого человека, если развивается состояние гипоксии. Больше, чем новорожденный ребенок, плод применяет анаэробный гликолиз. За счет чего он обеспечен серьезными запасами гликогена, пластических и энергетических продуктов обмена в жизненно важных органах. При этом развивается метаболический ацидоз, из-за чего плод еще более устойчив к кислородному голоданию. Такие защитные механизмы предусмотрены природой.

Если нехватка кислорода по каким-то причинам произошла, сначала усиливаются функции мозгового и коркового слоев надпочечников плода, выработка катехоламинов и других вазоактивных веществ. Это приводит к тахикардии, повышается тонус периферических сосудов. Это, в свою очередь, приводит к централизации и перераспределению кровотока:

- усиливается кровообращение в головном мозге

- снижается кровоток в легких, кишечнике, почках, коже, селезенке

- возникает ишемия выше перечисленных органов

- увеличивается минутный объем сердца

- усиливается кровообращение в надпочечниках, плаценте

При ишемии кишечника у плода может произойти раскрытие анального сфинктера и выход мекония в околоплодные воды. Далее долго длящаяся тяжелая гипоксия вызывает резкое угнетение большинства функциональных систем плода – это в основном надпочечники. Потому снижается уровень кортизола и катехоламинов в крови. Угнетаются жизненно важные центры плода, происходит снижение артериального давление, уменьшается частота сердечных сокращений.

Также в патогенезе играют роль выраженные нарушения в системе микроциркуляции. Снижается тонус артериол и прекапилляров, что приводит к расширению сосудов. Увеличивается объем сосудистого русла, потому замедляется кровоток, в крайней форме это может привести к стазу. Из-за снижения скорости кровотока и появления ацидоза становится выше вязкость крови, агрегационная активность клеток крови и коагуляционный потенциал с развитием ДВС-синдрома, уменьшением газообмена в тканях плода.

Согласно исследованиям последних лет, в патогенезе нарушений при гипоксии плода играет роль оксид азота. Это универсальный регулятор тонуса сосудов, который вырабатывают клетки эндотелия (в том числе в пуповине и амнионе). Оксид азота является вазодилататором, он тормозит процесс объединения тромбоцитов и предотвращает их прилипание к сосудистой стенке.

Нарушения клеточного питания сосудистой стенки вызывает повышение ее проницаемости. Из сосудистого русла выходят жикная кровь частично и форменные элементы. Данные изменения приводят к появлению:

- гемоконцентрации

- гиповолемии

- диапедезных кровоизлияний в органы

- отеку тканей

- массивным кровоизлияниям в жизненно важные органы плода (в некоторых случаях)

Кислородная недостаточность приводит к изменениям метаболических процессов, в результате чего в организме накапливается всё больше недоокисленных продуктов обмена. В спецлитературе это называется патологическим метаболическим или респираторно-метаболическим ацидозом. Тяжелая и длительная гипоксия плода проходит с активацией перекисного окисления липидов, при этом высвобождаются токсичные радикалы, которые оказывают угнетающее действие на ферментативные реакции, нарушают структурно-функциональные свойства клеточных мембран, снижают активность дыхательных ферментов, повышают проницаемость мембран.

Меняется баланс ионов калия, которые выходят из клеточного пространства, обусловливая гиперкалиемию. Последняя вместе с ацидозом и гипоксией имеет место в структуре развития перевозбуждения парасимпатической нервной системы и развитии брадикардии у плода. Выше описанные значительные изменения макро- и микрогемодинамики, метаболизме приводят к тому, что в тканях жизненно важных органов плода развиваются некрозы и ишемия. В первую очередь это происходит в надпочечника и в центральной нервной системе.