Почему с ребенком могут не дружить ровесники?

Лариса Юзмухаметова, детский и семейный психолог, гештальт-терапевт

Возможно, ваш ребенок очень закрыт и другие дети не знают о нем. Такому ребенку проще сидеть в сторонке и наблюдать, чем вступать в диалог и общаться.

Еще одна причина отсутствия друзей — убеждения ребенка. Если он думает, что все вокруг глупые, плохие, необразованные, а он сам — полная противоположность, с таким ребенком сложно находить общий язык.

Если у ребенка занижена самооценка, найти друга ему мешает сформированное представление о себе — такие дети думают, что они не достойны дружбы.

Если ребенок очень часто обижается и ждет, что его будут упрашивать, умолять и просить, с ним сложно общаться. Детям это надоедает и они оставляют такого друга, не найдя точек взаимопонимания.

Светлана Песцова, детский и подростковый психолог

Дети трех–шести лет дружат с теми, с кем чаще всего видятся: с ребятами в садике и со «своей» песочницы, с детьми, чьи родители дружат семьями.

Бывает, что компании есть, а ребенок чувствует себя изгоем или сам не идет на контакт. Если он упорно не хочет общаться со сверстниками, не любит ролевые игры и часами готов играть сам, стоит обратиться к специалисту, чтобы исключить медицинские причины такого поведения.

Чаще всего причина дезадаптации видна. Чтобы ее обнаружить, понаблюдайте, как ребенок проявляет себя в коллективе. Проанализируйте, как он отстаивает свои границы? Как знакомится? Как реагирует на агрессию? В какие игры охотнее всего играет? Что дома рассказывает про сверстников?

Татьяна Береза, основатель и директор трех детских садов

Дети не дружат с теми, кто раньше сделал им плохо. Малыши четырех–шести лет четко знают обидчика, который что-то у них забрал, обидел или толкнул.

К сожалению, иногда малыши меньше дружат с детьми с физическими или психическими особенностями. Педагог, который работает в группе и находится с детьми на равных, всегда покажет на собственном примере, что дружба с особым ребенком всем очень нужна.

Виктор Задоянный, учитель в школе, соучредитель научно-исследовательской школы «Базис»

Часто у ребенка нет друзей среди одноклассников, потому что у них нет общих интересов. Стоит подумать, что учащиеся в школе ценят больше всего? Крутые гаджеты, рейтинг в компьютерной игре, успеваемость по предметам, эрудицию, уровень культуры? Если их ценности не совпадают с вашими и интересами ребенка — стоит найти более подходящую школу.

Стеснительные, закрытые дети не находят друзей или находят позже. Детей, которые проявляют злобу и агрессию, избегают сверстники. Также дети негативно реагируют на критику в свой адрес со стороны одноклассников и на обесценивание их ответов на уроках. Детей может отталкивать неряшливость и запах немытого тела.

Бывают ситуации, когда ребенок младше своего окружения. Например, он пошел в школу в шесть лет, а всем одноклассникам уже исполнилось семь. Интересы такого ребенка могут отличаться от интересов сверстников, он может на год отставать от них. Это приводит к его изоляции. В седьмых-восьмых классах таких детей видно даже визуально: они меньше ростом, нет видимых признаков гормональной перестройки. Обычно такие дети легко находят себе друзей среди учеников, младших на один-два класса.

Что такое буллинг в школе и на работе и как с ним бороться

Говоря простыми словами, это травля — форма насилия. По данным ВОЗ, 42% школьников и 37% школьниц подвергаются издевательствам. Однако травля возникает не только в школе, но и на работе, в быту. Разберем подробнее буллинг: что такое, каким бывает, как его победить.

Что такое буллинг — определение

Буллинг (от английского bullying — запугивание, издевательство) — это систематические и продолжительные издевательства группы или одного человека над ребенком или взрослым. Речь идет только об умышленном причинении физического или психического вреда.

Как отличить насмешки от издевательств

Насмешки могут быть частью эмоционального насилия, если они грубые и систематические. Говорить об отличиях некорректно, о чем свидетельствуют определения из словаря Т.Ф. Ефремовой:

- насмешка — обидная шутка, издевка;

- издевательство — злая, оскорбительная насмешка, обидная шутка.

Издевательства бывают не только вербальными (насмешки, оскорбления), но и физическими (побои, порча имущества, принуждение к чему-то унизительному). То же подтверждает АПА: «Издевательства могут принимать форму физического контакта, слов или более скрытых действий».

Что делать, если твой ребёнок — буллер

Чаще всего буллерами становятся дети, подвергающиеся насилию в семье, а также пережившие психотравмирующие моменты в прошлом. Если отец бьёт и унижает мальчика дома, то с огромной вероятностью на следующий день он попробует отыграться на более слабых одноклассниках. Такому ребёнку бесспорно нужна помощь специалистов, но главное — проанализировать, что происходит в вашем доме.

Но бывают случаи, когда буллер обладает высокой самооценкой вкупе со сниженной эмпатией и вполне осознаёт свои действия. Такому ребёнку необходимы жёсткие границы и понятные последствия его действий. Поговорите с ним об этом. Расскажите о своём опыте в качестве жертвы или агрессора.

Обратите внимание на окружение ребёнка: не подвергается ли он насилию со стороны более взрослых приятелей (иногда достаточно постоянных саркастических замечаний).

Наконец, сходите на консультацию к семейному психологу, чтобы всем вместе разобраться в происходящем. Часто сделать это своими силами невозможно.

Как родитель может помочь ребенку завести друзей?

Татьяна Береза, основатель и директор трех детских садов, воспитатель

Иногда маленькие дети любят всех угощать. Что-то незначительное, что передано из рук в руки, помогает проявиться симпатии между детьми. Детям приятно, когда их друг принес и подарил наклейки, разделил мандаринку на дольки и угостил, раздал друзьям бублики. Мы, педагоги, часто помогаем наладить первичную коммуникацию детей друг с другом, давая угощение на презентации. Учим детей самих угощать и вежливо принимать подарки.

Светлана Песцова, детский и подростковый психолог

Об окружении ребенка нужно заботиться с самого раннего возраста, также важно читать детям сказки и рассказы про друзей. Старшим детям можно рассказывать свои истории из детства, связанные с дружбой, отдавать детей на кружки и секции, где они смогут с кем-то познакомиться

Дети часто копируют родительскую манеру общения, поэтому полезно, если они видят пример близких отношений родителей с их друзьями.

Анастасия Копылова, детский психолог, фасилитатор

Важно, чтобы у детей был опыт «свободной» игры, где взрослые их не контролируют и не ограничивают. В таких играх ребенок понимает, что его интересы совпадают с интересами других детей, он может быть лидером в каких-то ситуациях, его слова и эмоции принимают и поддерживают

У некоторых детей нет такого опыта. Одна из причин — проблемы с самооценкой

Международная программа поддержки ребенка (ICDP) говорит о важном аспекте развития детей — поддержании инициативы.

В возрасте от 6 до 14 лет ребенок ищет ответ на вопрос: «Могу ли я быть настолько умелым, чтобы выжить и приспособиться к миру?». Поощрение инициатив ребенка, доверие ему ответственной работы, демонстрация его значимости и вклада в развитие семьи поможет ему утвердиться в позитивном ответе на его вопрос: «Я умелый, я нахожу выход из новых жизненных ситуаций».

С 14 до 18 лет подростку важно найти и почувствовать свою уникальность. Потому он будет искать ответы на следующие вопросы: «Кто я такой?», «Какие у меня взгляды, убеждения, позиции?»

В этот период можно помочь ребенку почувствовать уверенность в себе. Для этого подростку стоит нарабатывать позитивный опыт от разной работы. Составьте список дел, которые приносят удовольствие подростку. Часто он ограничивается играми в компьютере, пассивным общением и отдыхом. Это результат малоподвижного образа жизни.

Отсутствие опыта активности в раннем детстве формирует опасную привычку — не двигаться. В чем опасность? В неуверенности, которая будто «запечатывается» в теле. В неконтролируемых играх, когда дети бегают по улицам, строят замки из песка, взбираются на деревья, горки и заборы, кричат, проявляя весь спектр эмоций, происходит важный процесс — сенсорная интеграция, развитие координации, быстроты реакции.

От этого напрямую зависит самооценка ребенка, можно сказать — «социальная смелость». То есть уверенность и готовность справляться с неожиданными поворотами в общении с любым человеком. Чем увереннее физически себя чувствует ребенок, тем легче ему отреагировать на чужую агрессию и проявления злости.

Физически развитый ребенок сможет за себя постоять или убежать. Он это чувствует. Если ребенок думает о себе плохо, он не пойдет искать знакомств просто из чувства самосохранения. Если взрослый ребенок мало двигается — помогите ему поменять это. Пригласите его на тренировку вместе с собой. Начните. Через какое-то время он обязательно присоединится или повторит ваши действия, но самостоятельно. Что это даст? Прежде всего, навык эмоциональной саморегуляции. После тренировки или физической работы сложно грустить. Приятная усталость и осознание объема проделанной работы только вдохновляют.

Зачем детям общаться?

Первые социальный опыт ребенок получает еще в семье. Кстати, нередко, в наш просвещенный век родители, увлекшись новомодными теориями раннего развития, забывают о простых играх, вроде «ладушек», «ку-ку», о самых простых игровых сюжетах. А ведь наши предки, оставившие нам в наследство эти нехитрые забавы, были мудры

Именно эмоциональные игры и эмоциональное общение наиболее важно в этом возрасте для дальнейшего развития ребенка

Вы видели в нашем обществе человека, который не умеет читать? Если не принимать во внимание социальные низы, то таких очень мало. А встречались ли вам люди, которым тяжело общаться? Да у каждого второго возникают проблемы с общением!

Конечно, в колыбели у малютки нет необходимости постоянно контактировать со сверстниками. Ему пока вполне достаточно родительского общества. Но уже после полутора-двух лет его мир расширяется. И чем дальше, тем больше нужны ему будут и контакты, и конфликты с другими детьми.

Первый опыт взаимоотношений во многом определяет, как человек в дальнейшем будет их выстраивать, как будет относиться к себе, к окружающим людям. Ведь только в общении друг с другом дети могут проявить яркие эмоции, вволю покричать, посмеяться, позлиться, наконец. Они учатся сами выходить из конфликтных ситуаций, мириться и включаться в новую игру. Взрослый с высоты своего авторитета устанавливает в отношениях с ребенком жесткие правила. А дети, общаясь друг с другом, каждый раз находят нестандартное решение, ведь поведение сверстников непредсказуемо.

Но почему одни дети легко вступают в контакт, а другим это сделать крайне сложно?

Трудный возраст

Истинные попытки суицида редко встречаются у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это связано с тем, что маленькие дети практически полностью зависимы от родителей, у них только начинается процесс самоидентификации, поиска своего «Я», а потому мысль, что можно причинить боль самому себе или, в особенности, совершить попытку ухода из жизни, пока не приходит им в голову. С 14-летнего возраста число подростковых суицидов резко возрастает, достигая максимального пика в 16-19 лет. Хотя девушки в три раза чаще пытаются наложить на себя руки, две трети попыток, завершившихся смертью, приходится на юношей. Связано это с тем, что мальчики обычно выбирают жесткие экстремальные способы: прыжки с высоты, повешение, отравление сильнодействующими ядами.

Почему дети решаются на этот отчаянный шаг? В подавляющем большинстве случаев причиной становятся конфликты в семье, потеря доверительной связи с самыми близкими людьми – матерью и отцом, дефицит любви с их стороны, отсутствие поддержки и взаимопонимания, чувство одиночества, сомнения в собственной ценности. На втором месте этого печального рейтинга – проблемы в школе, включающие в себя плохие оценки, конфликты с преподавателями и травлю со стороны сверстников. Чем старше ребенок, тем чаще причиной попыток наложить на себя руки становится несчастная любовь и проблемы в сексуальной сфере.

В своей работе психологи очень часто сталкиваются с тем, что субъективное восприятие подростков очень сильно отличается от той реальной ситуации, которая существует. Например, родители говорят о том, что в семье много уделяется внимания детям, что все выходные проводятся вместе, что все сделано для того, чтобы у их отпрыска была хорошая модная одежда и гаджеты «не хуже, чем у других». Но нечаянно брошенные фразы в беседе с психологом, результаты психологической диагностики, рисунки, которые создает подросток, – все выражает крик о ненужности и непонятности.

Отчасти это происходит потому, что у подросшего ребенка другие критерии любви. Ему может казаться, что запреты и критика родителей, выставление требований к выполнению домашних обязанностей и школьной успеваемости, – придирки. На приеме психолога 14-летний мальчишка, попавший в кабинет специалиста после демонстративной суицидальной попытки, сказал: «Её (мать) волнует только то, что у меня в дневнике и в комнате, а на то, что у меня в душе ей плевать». Неправильное восприятие реальности и сильные душевные переживания приводят к тому, что подросток находит все новые и новые доказательства того, что он ничего не значит для окружающих, что «всем будет легче без него». День ото дня растет уверенность, что ничего изменить нельзя.

Наиболее важный фактор, который приводит к попыткам наложить на себя руки – чувство безнадежности. Ребенок не видит другого выхода, не знает, что его проблемы могут быть решены.

Как проявляется детская ревность

Детская ревность может проявляться очень разнообразно, в зависимости от возраста ребенка. Если разница в возрасте небольшая, старшему бывает сложно сформулировать и выразить словами свои чувства, поэтому начинает меняться поведение.

Ребенок может стать более капризным и плаксивым. Устраивать истерики, стать нетерпеливее, сильнее реагировать при отказах, быть более агрессивным. Появление нового члена семьи для него стресс и ребенок справляется с ним как умеет. Нередки просьбы вернуть новорожденного обратно, туда, откуда взяли. Бывают и попытки обидеть младенца – ударить, ущипнуть, поэтому нужно следить за настроением старшего, не оставлять их надолго одних.

Иногда, видя как мама заботиться о беспомощном малыше, ребенок тоже требует покормить его с ложки или дать грудь, начинает вести себя как более младший по возрасту (не хочет самостоятельно одеваться, ходить на горшок и т.п.). Могут появиться страхи, особенно темноты, отказ засыпать в одиночестве, хотя раньше не было с этим проблем, беспокойный сон или отказ от ранее любимых занятий.

У детей трех лет и старше сильное чувство собственности, поэтому они не желают, чтобы пользовались их игрушками, использовали их кровать или какие-то другие вещи. Они зорко следят, чтобы младшему не досталось больше сладостей или каких-то еще удовольствий.

Старшие детки пытаются отвоевать внимание родителей, поэтому идут на «крайние меры», перестают слушаться, демонстративно плохо себя ведут, перечат и выдают фразы в духе «вот вы его любите – его и воспитывайте, а от меня отстаньте». Детская ревность в более старшем возрасте проявляется как драки, пакости друг другу, могут портить вещи другого, жаловаться на второго родителям и пытаться доказать что они лучше брата/сестры

Детская ревность в более старшем возрасте проявляется как драки, пакости друг другу, могут портить вещи другого, жаловаться на второго родителям и пытаться доказать что они лучше брата/сестры.

Решать или вмешиваться?

Задумываясь о том, вмешиваться ли им после рассказа ребенка в какую-то ситуацию или нет, родители забывают, что вмешаться тоже можно по-разному. Ябедничая, ребенок подспудно требует, чтобы взрослый решил проблему за него: восстановил справедливость, наказал виновных, наградил честных. Конечно, именно это и нужно делать там, где стоит вопрос о физической угрозе, травле, жестокости. Но в большинстве случаев речь не идет об этом, а значит, нужно вмешиваться, но не решать. На деле, это означает примерное соблюдение следующих этапов:

Внимательно выслушайте ябеду

По тем или иным причинам ему важно сказать вам то, что он говорит. Иногда, ребенку вообще не нужны ваши активные действия, недослушав ваш ответ, он вновь убежит общаться с теми на кого только что жаловался.

Реагируйте спокойно, но честно: «да, частенько приходится сталкиваться вот с такой несправедливостью», «все иногда допускают ошибки/нарушают правила», «бывает и так, что уж поделать», «ситуация и правда не из лучших».

Объясните ребенку, почему вы не бежите его спасать и передайте ответственность ему: «я слышу, что тебе неприятно, но считаю, что ты можешь справиться с этой ситуацией и сам

Как ты думаешь, что ты можешь сделать?»

Поддержите ребенка и предложите свою помощь: «если не получится, приходи, подумаем, что еще ты можешь сделать. А если получится — обязательно расскажи мне потом, я буду рада услышать».

Чем плоха «плохая компания»?

Классическое представление о плохих друзьях – это малолетние гопники, проводящие досуг где-нибудь за гаражами, рано подсаживающиеся на сигареты, алкоголь и даже наркотики, отлынивающие от учебы и не имеющие в жизни никаких адекватных интересов. И да, такие подростковые компании в современном мире бывают, и они действительно плохие, и отваживать сына от плохих друзей из такой компании непременно нужно!

Но еще плохой друг – это интеллигентный мальчик из обеспеченной семьи, который ходит с вашим сыном в музыкальную школу, и под видом дружбы изощренно гнобит его за то, что у того нет фирменных шмоток и дорогих гаджетов.

Плохая подруга – это девочка, которая приходит в гости к вашей дочери только тогда, когда та пообещает ей сделать за нее домашнее задание. Плохие друзья – это те, кто зовут вашего ребенка гулять лишь тогда, когда он обещает угостить всех чипсами и колой за свой счет…

Не все мы, взрослые люди, вовремя отслеживаем появление в нашей жизни плохих дружб, не всегда набираемся смелости сразу оборвать тягостные для нас отношения. А что уж говорить о детях, чей опыт коммуникации с людьми намного меньше? Конечно же, задача родителей – уберечь свое чадо от болезненного, негативного опыта приятельства, и помочь ему завести здоровые дружеские отношения.

Что делать

Нужно постараться как можно проще объяснить, в чем именно состоит негативный оттенок проступка малыша. Скажите: «Воспитанные ребятишки так не делают, пожалуйста, ты тоже следуй их примеру, ведь ты у меня хороший мальчик (девочка)», «Уважающие себя люди так не будут делать и не говорят этих слов». В этот момент стоит доверительно смотреть ребенку в глаза, не тыкая указательным пальцем в лицо.

Если говорить о дурном влиянии, вам стоит понимать, что дети с легкостью перенимают поведение друг друга, а то и целую жизненную философию. Друзья, одноклассники, соседские мальчишки могут неверно истолковать поступки, например, сказать, что бить младших – это круто, воровать – не зазорно, поскользнувшийся дедушка – очень весело, а застегивают куртку только маменькины сыночки, но те, кто этого не делает – вполне себе мужчины!

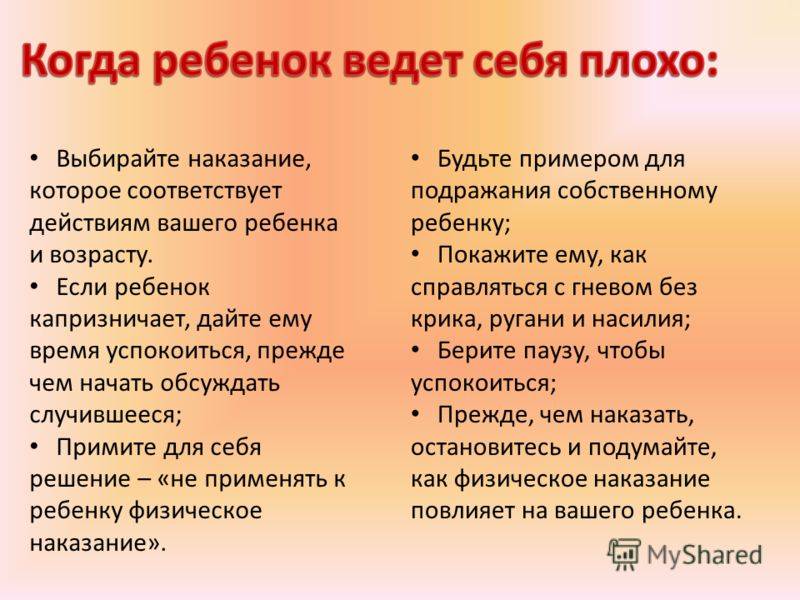

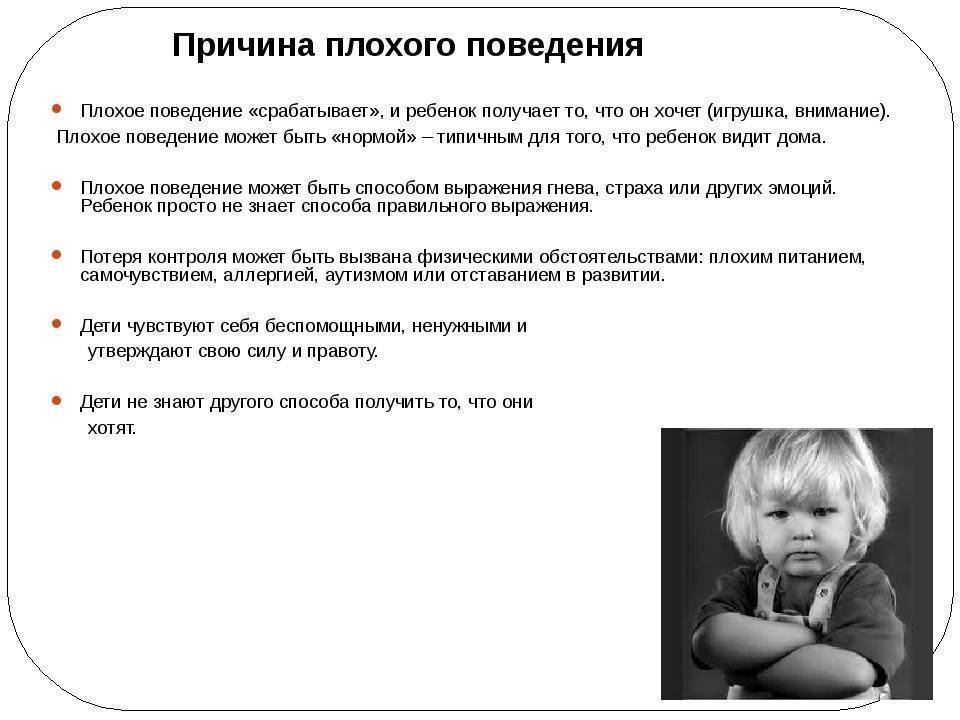

Инструкции для работы с трудным поведением

Важно сказать, что трудное поведение бывает разное и к каждому его проявлению нужно находить свой подход. Команда фонда «Шалаш» выбрала три распространённых проявления и рассказала, почему ребёнок может так делать и что родители могут предпринять в этом случае (или наоборот точно так не делать)

️ Что делать, если ребёнок вас обманул

- Дайте ребёнку договорить. После того, как он выговорился, обозначьте, что готовы послушать историю ещё раз, но разделите то, что кажется вам нереалистичным и реальным.

- Задавайте вопросы, чтобы понять последствия обмана, но не обвиняйте и не допрашивайте.

- Расскажите ребёнку, когда говорить неправду бывает допустимо, а когда это делать нежелательно.

- Поблагодарите за честность.

️ Что делать, если обманы продолжаются некоторое время

- Помните о том, что мы не делаем, когда обнаруживаем обман.

- Руководствуйтесь презумпцией невиновности, не обвиняйте человека «на всякий случай» или чтобы «припугнуть».

- Задавайте вопросы и уточняйте факты.

- Проговорите, на какую поддержку ребёнок может рассчитывать, обратившись к вам.

- Сфокусируйтесь на том, чтобы вместе справиться с возникшей проблемой, а не наказать ребёнка. Проговорите это, иногда даже несколько раз.

- Проговорите последствия нарушения.

- Обсудите, как вы могли бы помочь, если бы узнали правду сразу.

- Выберите конкретные формулировки, с которыми ребёнок может к вам прийти в трудный момент.

- Если ребёнок придёт к вам с «горькой» правдой в следующий раз, скажите, что цените оказанное вам доверие.

Точно не нужно:

- заводить подростка в тупик, чтобы он был вынужден признать правду;

- стыдить за обман;

- называть ребёнка/подростка лжецом, лгуньей;

- резко прерывать и говорить, что то, что он говорит, — неправда.

️ Что делать, если ребёнок вам отказывает

Наблюдайте

Отмечайте, от каких заданий ребёнок отказывается, как проявляет своё нежелание, а в какие моменты, наоборот, включается.

Обращайте внимание и на свои реакции тоже — вы ругаетесь, не замечаете, угрожаете или хвалите?

Сформулируйте план действий. Проанализируйте свои наблюдения и предположите, почему подросток так активно саботирует занятия

Начните действовать на основании этого.

Создавайте опыт успеха. Выясните, какие задания лучше всего получаются, и начните в них вовлекать ребёнка. Хвалите его за успехи!

Предложите ребёнку то, что ему интересно. Может, он любит рисовать? Или рассказывать что-то? Включите эти элементы в задание или внеучебные обязанности, особенно в те части, где отказ проявляется чаще всего, и посмотрите, как это повлияет на поведение.

Точно не нужно:

- обвинять в лени и неспособности сделать что-то самостоятельно;

- сравнивать с успехами других детей и подростков;

- заставлять насильными способами: ставить ультиматумы, лишать чего-либо, наказывать.

️ Что делать, если ребёнок ведёт себя агрессивно

- Остановите подростка, когда он проявляет агрессию. Если нужно, сделайте это физически: удерживайте человека так, чтобы у него не получалось сделать больно ни себе, ни окружающим.

- Поддержите того, кто пострадал, если такой человек есть. Скажите, что вам жаль, что такое произошло и что вы сделаете всё, чтобы это не повторилось.

- Разделите участников конфликта, но не оставляйте агрессора одного. Ему нужен взрослый рядом.

- Дайте агрессору время успокоиться и прийти в себя. Например, предложите варианты действий, которые могут помочь ребёнку во время сильных переживаний. Например, попить воды, сделать несколько глубоких вдохов.

- Предложите вернуться к разговору с вами, когда ребёнок будет к этому готов.

- Обязательно проведите разговор, когда ребёнок будет спокоен и готов слышать вас.

Точно не нужно:

- кричать, оскорблять, нагнетать обстановку;

- оставлять ребёнка наедине со своими эмоциями.

Изображение на обложке: Ani / Dribbble

Какие факторы провоцируют РПП

Специалисты выделяют несколько наиболее частых «спусковых крючков» пищевых расстройств.

Стандарты глянцевой красоты

Массовая культура последних нескольких десятилетий внесла очередные коррективы в стандарты красоты, и всё больше девочек-подростков стремятся к недостижимой «идеальной» худобе. Благодаря кинематографу и рекламе мы считаем, что красивая девушка обязательно должна быть худой, не иметь ни единого волоса на теле, кроме головы, питаться салатами и не притрагиваться к еде после шести.

Масло в огонь нездорового восприятия женского тела подливают тематические паблики во «ВКонтакте», чаще всего рассчитанные на женскую аудиторию: «90–60–90», «40 кг», «Типичная анорексичка». Наряду с вполне нормальными тренировками и советами по питанию можно встретить нездоровые диеты, на которые подсаживаются множество школьниц: например, в попытке угнаться за стандартами на протяжении нескольких дней рекомендуется есть только шоколад и пить воду.

Но в последние годы набирают популярность альтернативные тенденции. Медиа и телевидение начинают пропагандировать принятие себя. Крупные бренды приглашают на съёмки людей с разным цветом кожи, весом, ростом. В соцсетях запускают флешмобы: например, призывают публиковать свои естественные фотографии с хештегом #nofilter. Тенденции не могут не радовать: такая позитивная культура восприятия тела помогает подросткам справляться с переходным периодом и принимать любые внешние изменения, а также быть толерантнее к людям, не похожим на них самих.

Неосторожные комментарии окружающих

Большинство историй, которые рассказывают люди, страдающие РПП, начинается с того, что в детстве или раннем подростковом возрасте кто-то бросил им обидные слова. Фраза одноклассника «Ты жирная», комментарий бабушки «Куда тебе добавку, щёки вон уже какие», реплика подруги «А где у тебя талия вообще» — могут спровоцировать тяжёлое психологическое расстройство на много лет вперёд.

Сейчас расстройство пищевого поведения начинается с 8–10 лет. Уже с детства подростки в нездоровой степени озабочены худобой. В основном это девочки, но РПП встречается и у мальчиков.

Отсутствие эмоциональной связи с родителем

Иногда еда становится единственным способом взаимодействовать с мамой или папой и получать от них любовь. Ребёнок хочет поесть в полночь — ему готовят, хочет пирожков — ему пекут. Нет никакой другой близости, кроме коммуникации «хочу поесть — дают».Тогда ребёнок выстраивает логическую цепочку: еда — это любовь. В более взрослом возрасте он самостоятельно утешает себя, заедая стресс. Характерное проявление такого пищевого расстройства — специальные ритуалы, например традиция объедаться после тяжёлой недели.

Нездоровые пищевые привычки в семье

Например, члены семьи привыкли есть, уткнувшись в гаджеты. Это способствует перееданию, так как человек не концентрируется на процессе приёма пищи и не осознаёт, когда произошло насыщение.Или родители наказывают и поощряют ребёнка едой: «Не доешь — из-за стола не выйдешь», «Доделай домашку, и разрешу съесть шоколадку». На самом деле еда не должна быть способом унижения или награды.

Если вышеописанные рекомендации вам уже не помогают, то решить проблему можно только кардинальным способом:

- Сменить школу.

- Сменить место жительства.

- Сменить город, в котором вы проживаете.

Последний вариант – самый сложный, но самый действенный.

Если переехать в другой город, чтобы полностью исключить общение ребенка с плохой компанией, не удается, найдите способ увезти ребенка из города хотя бы на определенный период. За этот период ребенок должен полностью поменять свои привычки, забыть свою компанию, найти новых друзей и новые интересы.

Да, придется пожертвовать своим благополучием, но если вариантов больше не остается, то нужно хвататься за любые соломинки.

Помните, что плохая компания – лишь следствие. Лечите причины, а не их следствие.

А еще лучше – не допускать этих причин

Внимание к ребенку – ваш ключик к его счастливой жизни

Как понять родителям, что ребёнок стал изгоем

Есть несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у ребёнка проблемы в школе:

- не хочет ходить на учёбу, даже если справляется со всеми домашними заданиями;

- ничего не говорит об одноклассниках и не рассказывает о друзьях;

- не делится тем, как прошёл день;

- теряется, кому написать, чтобы узнать домашнее задание;

- никого не приглашает на день рождения и сам ни к кому не ходит;

- просит оставить его дома под предлогом болезни или действительно часто болеет;

- возвращается из школы нервным или сильно расстроенным;

- приносит домой испорченные вещи, а что-то вообще пропадает.

Эти симптомы могут указывать не только на изгойство, но и на конфликт с учителями или одноклассниками.

<<Перелинковка>>

Если ребёнок встаёт в позицию защитника жертвы, он тоже может подвергаться нападкам со стороны обидчиков и преследователей

Поэтому важно время помочь.

Объясните – и ребенок спокойно пойдет жить дальше

– В чем второй фокус внимания психолога в истории «подружки с прищуром»?

– Второе – это личность конкретного ребенка, который сталкивается с проблемой

Здесь есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание

Во-первых, родитель должен задуматься: что у ребенка с самооценкой? Оперативно реагируют на травлю те дети, у которых есть четкое понимание, что они достаточно хороши. То есть те, у кого адекватная самооценка. Сталкиваясь с угрозой подруги перестать дружить или играть, да и с более серьезной проблемой, такие дети подойдут к родителям поделиться своей тревогой. Если родитель объяснит происходящее, такой ребенок спокойно будет жить дальше.

Если же у ребенка с самооценкой все плохо, если он не уверен в себе, то не только травля, но даже простая угроза перестать дружить становится травмирующей ситуацией. Это добавляет веса к общему ощущению, что он сам недостаточно хорош.

– И что делать, чтобы с самооценкой все было в порядке?

«Марья Ивановна сказала, что я неумеха». Как поднять самооценку школьнику, которого обижает учитель

– Хвалить за то, что у ребенка получается хорошо. Смещать фокус внимания с проблем, перенося на сильные стороны самого ребенка. Именно сильным сторонам стоит уделять больше времени.

– Как влияет на развитие и адаптацию в коллективе опыт агрессии со стороны сверстников в раннем детстве? Насколько он разрушителен для ребенка? Если атмосфера в семье благоприятная и ребенок любим, значит ли это, что ребенок выйдет из ситуации без проблем?

– Чем благополучнее история жизни в раннем детстве и в дошкольном возрасте, тем больше шансов, что по мере взросления ребенок будет лучше справляться со сложными социальными ситуациями и неудачами, в том числе в отношениях. Это факт. Благополучное младенчество – фундамент, который дает человеку устойчивость в будущем. Если младенец, у которого возникали по мере роста естественные трудности, получал отзыв от родителей.

Например, его брали на руки, жалели, одобряли. Если этот ребенок познавал мир вместе со взрослыми и они его поддерживали, когда ему было что-то непонятно или трудно, если ему было грустно и родители его утешали и оберегали, у такого ребенка формируется важная для нашей психики устойчивость. Психологическая устойчивость позволяет нам адекватно воспринимать и переваривать новые сложные социальные ситуации.

Мы не можем защитить ребенка от всех невзгод. Но родители способны помочь сформироваться психике ребенка так, чтобы она была достаточно устойчива. Есть дети, которыми не занимались от рождения до трех лет, потому что мама, например, вышла на работу, вынуждена была постоянно менять нянь, а потом и вовсе отдать в сад. Или ребенок рос в семье, которая постоянно меняла место жительства, а родители были убеждены, что «утешать не надо», «на руки брать и заниматься лишний раз не надо», «баловать запрещено». Такие дети вырастают совершенно неустойчивыми. Столкновение с любой сложной социальной ситуацией их разрушает.

– Хотите сказать, поколение, воспитанное по доктору Споку, пострадало и неустойчиво перед невзгодами и тем более травлей?

– Да. Доктор Спок, кстати говоря, уже успел извиниться перед этими «детьми» и их родителями, признав, что был неправ в своей теории. С тех пор, как теория привязанности стала набирать обороты, появилась куча исследований о связи привязанности с тем, насколько человек будет успешен в будущем. Ученым стало понятно, что психика формируется совершенно определенным образом.

Воспитывать нужно вовсе не методом «в воду зашвырнул, раз покормил, все объяснил, а дальше выплывай и справляйся сам». Так можно воспитывать в лучшем случае бойцов. Здоровая и устойчивая психика формируется в поддержке и контакте.

Подкиньте дочке пару идей

– Как же правильно реагировать родителю, к которому пришла дочка и пожаловалась?

– Первое. Всегда и обязательно послушать ребенка. Слушаем его чувства и эмоции. Ни в коем случае не пропускаем чувства, даже если ситуация нам кажется незначимой и глупой. Даже если хочется сказать: «Не обращай внимания», сначала слушаем чувства человека и только потом говорим: «Понимаю, ты расстроен».

– Но если ситуация и правда глупая?

– Травмой становится то чувство, которое мы не можем переработать. Для его переработки нам нужен внешний человек. Это касается не только детей, но и взрослых. Не случайно мы хотим поделиться своими бедами с подругами.

– Как дальше утешать ребенка?

– Второе. Следует спросить ребенка, почему, по его мнению, условная Маша так сделала/сказала, зачем? Своими вопросами надо попытаться привести ребенка к мысли, что у другого человека были свои мотивы поведения. «Она сказала или сделала так не потому, что хотела тебя обидеть, а потому, что у нее что-то не в порядке». Стоит подкинуть пару идей. Например, «может быть, она тебе завидует, так как у нее обычно все хуже получается?» «Может быть, она чувствует себя в классе неуверенно, решила на тебе отыграться?» Только после этого можно сказать: «Ты хорошая, не обращай внимания».

– «Не буду с тобой дружить, если…» – фраза, которую обычно используют девочки? Почему дети допускают психологическую агрессию в отношении своих же подруг?

«Не хочешь со мной играть? Ну и ладно». Что делать ребенку, если его дразнят в школе

– Эти фразы говорят и девочки, и мальчики, но с разными формулировками. «Мы с тобой не будем дружить», – говорят девчонки. «Ты не подходишь для нашей команды», – говорят мальчики. Смысл всегда один и тот же. Исключение из круга – это демонстрация власти, попытка чувствовать себя крутым за счет другого. Такие вещи происходят не от большой уверенности в себе и не от большого психологического здоровья.

То, как развивается социальное взаимодействие, то, как часто кто-то пытается отыграться на другом, напрямую связано с уровнем тревоги в коллективе в целом. Как только коллективу что-то угрожает извне, вызывает тревогу, тут же начинаются внутренние разборки. Одни пытаются почувствовать себя увереннее и нападают. Свидетели при этом не защищают жертв, понимая, что сами могут оказаться в роли жертвы в следующий момент. Внутренний разбор происходит путем исключения из круга своих.

– Как действовать родителям? Стоит ли обращать внимание на жалобы ребенка, если речь не о физической агрессии, а о «ты больше не в нашей команде»?

– С точки зрения психологической целостности неважно, с физической или психологической агрессией сталкивается человек. Травма, которая наносится психике, одинаковая

Если в случае психологической травли человек ощущает себя униженным, одиноким и никчемным, то при физической агрессии он на уровне тела ощущает себя не в безопасности, ждет удара и того, что в любой момент ему могут сломать руку.