Как и почему появляются самые простые языки жестов?

Особый интерес для эволюционных лингвистов представляют новые языки жестов. Они могут появляться в маленьких деревнях, где больша́я часть жителей имеет врожденные проблемы со слухом.

Ас-сайидская жестовая система — один из самых изученных языков такого типа. В какой-то момент, примерно восемь поколений назад, в этом местечке произошла генетическая мутация, и из-за того, что браки в основном заключаются между жителями деревни, она стала распространяться, так что сейчас около 4 % населения (которое насчитывает приблизительно 3500 человек) лишены слуха. А поскольку каждый такой член общества должен коммуницировать со своим ближайшим окружением, здесь примерно за восемь-десять поколений сформировался язык жестов, полностью удовлетворяющий любые потребности жителей. В отличие от официальных жестовых систем, продвигаемых специальными институциональными учреждениями, в самостоятельно развившемся ас-сайидском морфология и синтаксис упрощены до предела — например, в нем нет сложноподчиненных предложений. А еще для него характерна большая свобода в способах выражения одной и той же мысли.

Этот пример интересен тем, что позволяет не только понаблюдать за естественным языком в начале его развития, но и увидеть, как генетика может повлиять на лингвистическую эволюцию, ведь жестовый язык в таких деревнях совершенно не совпадает с обычным разговорным.

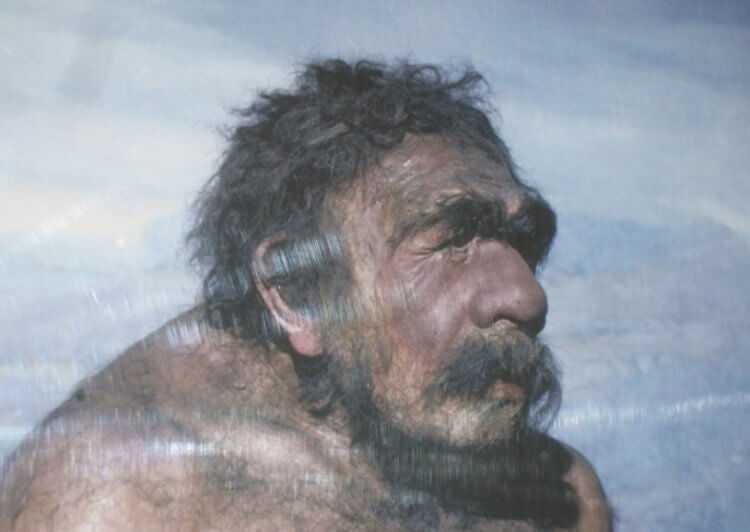

Слух неандертальцев

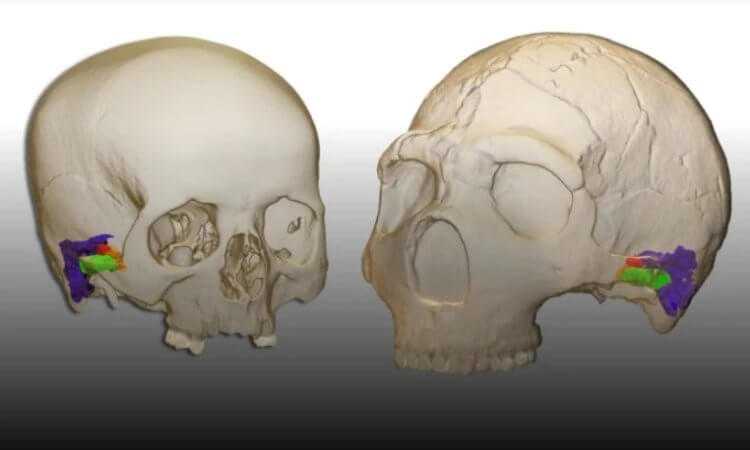

О результатах проведенной научной работы было рассказано в научном издании Science Alert. На первом этапе исследования они взяли 5 черепов неандертальцев и изучили их при помощи компьютерной томографии. На основе своих наблюдений они создали подробные 3D-модели их слухового аппарата. Таким же образом они создали модели слуховых аппаратов современных Homo sapiens и предка неандертальцев — Sima hominin, который жил на нашей планете примерно 430 тысяч лет назад.

Череп Sima hominin

На втором этапе научной работы ученые решили выяснить, какой диапазон звуков мог распознавать каждый из изученных слуховых аппаратов. Оказалось, что древние люди вида Sima hominin слышали гораздо меньший диапазон звуков, чем неандертальцы. А те, в свою очередь, имели почти такой же слух, как и у современных людей. Исследователи пришли к выводу, что на протяжении нескольких сотен тысяч лет слух неандертальцев эволюционировал как раз для того, чтобы они могли различать собственные голоса. Это явный признак того, что они контактировали друг с другом при помощи звуков или даже слов.

Череп современного человека (слева) и неандертальца (справа)

Важно отметить, что в ходе эволюции неандертальцы особенно сильно учились слышать и произносить гласные звуки. Исследователи считают, что эта особенность позволяла им отличать голоса людей от звуков диких животных. Есть вероятность, что у них был собственный язык, в котором преобладали гласные звуки

Причем у каждой группы был свой язык, потому что неандертальцы вели кочевой образ жизни и редко пересекались с другими группами

Есть вероятность, что у них был собственный язык, в котором преобладали гласные звуки. Причем у каждой группы был свой язык, потому что неандертальцы вели кочевой образ жизни и редко пересекались с другими группами.

3D-модели черепов современного человека (слева) и неандертальца (справа)

Предыстория вопроса

Вероятность снижения слуха увеличивается со временем: около двух третей людей старше 75 лет слышат хуже, чем раньше. Слабый слух называют среди факторов риска деменции, на которые можно влиять. Ученые указывают, что эта проблема может быть ответственной примерно за 8% случаев деменции.

Профилактика ухудшения слуха – обещающий способ профилактики слабоумия. Однако существуют разные формы тугоухости

Авторы нового исследования указывают, что важно знать, какие из них действительно связаны с деменцией. Дело в том, что возрастное нарушение слуха может быть обусловлено не только его притуплением, но и ослаблением способности понимать речь в шумном окружении. Последняя проблема развивается в связи с нарушением обработки звуковых сигналов в головном мозге

Такие «сбои» обычная аудиометрия, которую использовали в большей части исследований связи деменции с нарушением слуха, определить неспособна: диагностировать это нарушение может только специальный тест

Последняя проблема развивается в связи с нарушением обработки звуковых сигналов в головном мозге. Такие «сбои» обычная аудиометрия, которую использовали в большей части исследований связи деменции с нарушением слуха, определить неспособна: диагностировать это нарушение может только специальный тест.

Ученые пишут, что если сложности с различением слов в шумном окружении связаны с деменцией, то для ее профилактики недостаточно простого усиления звука при помощи слуховых аппаратов. В этом случае могут потребоваться другие методы реабилитации.

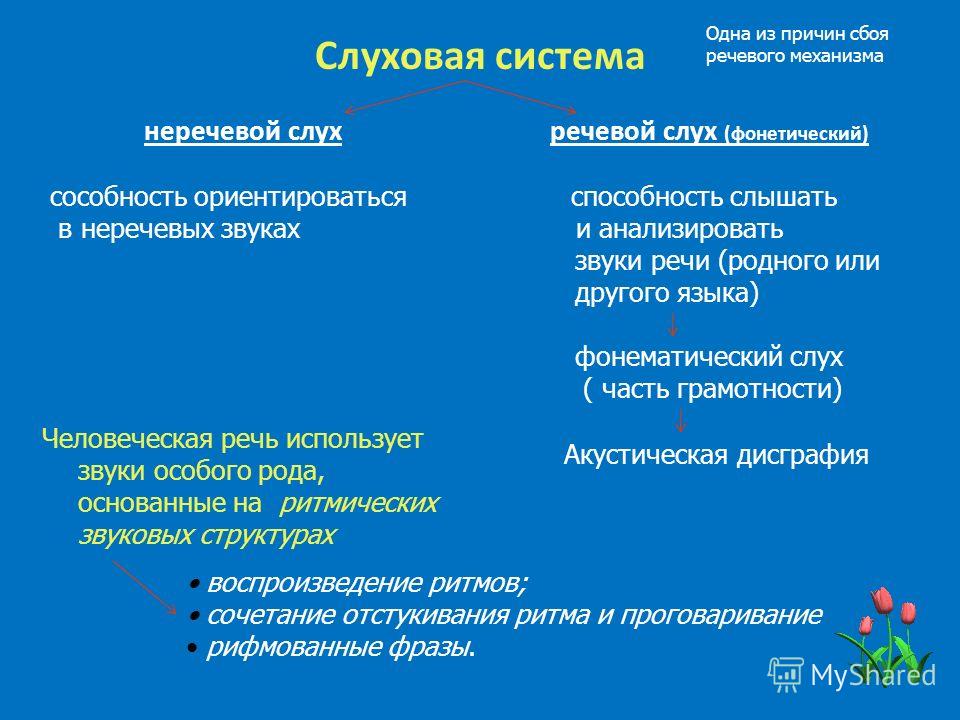

Какие нарушения неречевого слуха могут возникать?

Проблемы с неречевым слухом возникают достаточно редко. Определить неладное можно по следующим симптомам:

- Ребенок слышит звук, но не способен определить, что или кто его издает. Он не понимает, где находится источник шума, не различает мужской голос от женского (слуховая агнозия).

- Ребенок не воспринимает музыку цельной – не различает высоту звуков, ритм, паузы. Не узнает знакомые мелодии, не помнит, что слышал уже, а что нет. Отношение к музыке негативное (амузия).

- Ребенок различает звуки, их высоту и громкость, но не запоминает их комбинации (дефект слуховой памяти).

- Ребенок не правильно оценивает и воспроизводит ритм. Количество воспроизводимых им ударов либо меньше, либо больше, чем в оригинале, либо нарушена их последовательность (аритмия).

Причины нарушения

Причина проблем с неречевым слухом обычно мультифакторная:

- Нарушения неречевого слуха возникают при поражении правой височной области коры головного мозга, органов слуха, нервной системы.

- На его развитии могут сказаться перенесенные в раннем возрасте менингит, отит, скарлатина, грипп, травмы головы.

- Имеет значение протекание беременности у матери – были ли серьезные осложнения, переносила ли мать инфекции, принимала ли сильнодействующие препараты.

- Низкий уровень развития неречевого слуха отмечается при педагогической запущенности, когда ребенок с раннего возраста растет преимущественно в тишине, а его развитием никто не занимается.

Способы коррекции

При видимых нарушениях неречевого слуха следует обратиться к специалистам – логопеду-дефектологу, нейропсихологу, неврологу, отоларингологу

Важно исключить возможные заболевания, а при их выявлении – пройти лечение и коррекцию. Только после этого ребенку назначается коррекционная программа. Дефектолог подбирает специальные упражнения, которые учат ребенка более тонко различать неречевые звуки

Дефектолог подбирает специальные упражнения, которые учат ребенка более тонко различать неречевые звуки.

В становлении неречевого слуха важнейшую роль играет окружающая среда. Она должна быть развивающая, и с раннего возраста наполненная разными звуками

Стоит обращать внимание ребенка на шум ветра, стук капель дождя, шуршание листвы под ногами, знакомить со звуками животных, звучанием разных музыкальных инструментов. Слушая шумы, ребенок накапливает багаж, который впоследствии позволит ему правильно говорить. Неречевой слух – это основа развития речи, которую можно и нужно развивать

Неречевой слух – это основа развития речи, которую можно и нужно развивать.

Неречевой слух

Почему даже добросовестные родители, которые выполняют все инструкции и рекомендации логопеда, не получают желаемого результата? Одной из основных причин такой проблемы является упущение первого этапа — это формирование неречевого слуха.

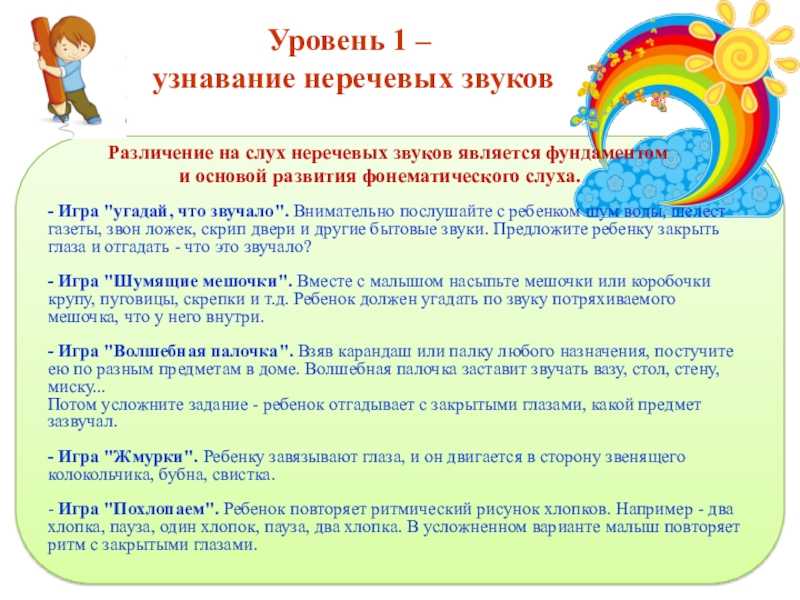

Изначально слух развивается на основе неречевых звуков: шума воды, ветра, музыки. Благодаря элементарным психическим процессам формируются более сложные. Неречевые звуки — база для речевых. Чувство ритма следует развивать на фоне формирования неречевого слуха. Очень полезными считаются упражнения с закрытыми глазами, когда ребенок распознает звуки, не опираясь на зрение.

Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста начинается с простого различения «быстро — медленно», «тихо — громко». Для этого следует подбирать музыкальные композиции контрастные и эмоциональные по своей структуре. Прекрасно, когда дети в процессе обучения подпевают, дирижируют и танцуют.

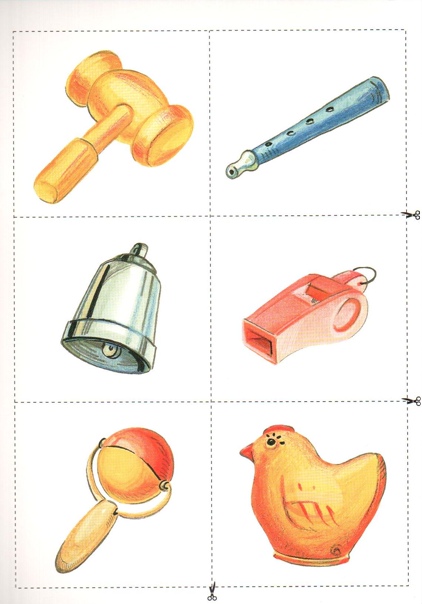

Игры для развития неречевого слуха

Упражнения на слуховое развитие должны протекать интересно, потому что дети эффективнее усваивают информацию в игровой форме. Развиваем малышей:

«Кто там?». Для игры понадобиться колокольчик. Когда раздается звон за дверью, учитель задает вопрос детям, не слышали ли они что-то? После ответа снова звучит колокольчик. Учитель спрашивает о том, кто же это может быть. После этого педагог предлагает детям спросить, кто там. Малыши спрашивают, и за дверью раздается голос человека

Такая простейшая игра развивает у детей внимание, интерес, а задача учителя — показать, что звуки бывают очень важными, и всегда стоит к ним прислушиваться.

«Ушки — слушки». Для игры потребуются металлические и деревянные ложки, а также хрустальные рюмки

Изначально детям предлагается назвать эти предметы, после чего они слушают, как звучит каждый из них. Установив ширму, педагог поочередно воспроизводит звук всех перечисленных предметов. Задача детей — дифференцировать предложенные звуки. Такая игра прекрасно влияет на развитие фонематического слуха и способствует улучшению памяти.

«Кто сказал мяу?». Прослушивая аудиозаписи со звуками животных, детям нужно распознать, кому принадлежит тот или иной голос. Такая незатейливая игра совершенствует умение различать голоса животных и птиц.

Что такое неречевые звуки?

Неречевые звуки можно разделить на: звуки природы (журчание воды, шум ветра и дождя, шелест листьев, и др.); звуки, которые издают животные и птицы (жужжание мухи или жука, лай собаки, мяуканье кошки, карканье вороны, мычание коровы и так далее); звуки, которые издают предметы и материалы (жужжание пылесоса, шуршание пакета, стук молотка, шорох пересыпаемой крупы, звон бокалов и т.д.); транспортные шумы (сигналы автомобилей, гудение самолёта, стук колёс поезда, скрип тормозов и т.п.); звуки, которые издают разные звучащие игрушки (погремушки, трещотки, свистульки); звуки детских музыкальных игрушек (дудочка, барабан, бубен, колокольчик, металлофон, гармошка).

Заикание или логоневроз

Развивается у взрослых после сильного испуга или непереносимого стресса на фоне врожденной недостаточности речевого аппарата. Причины могут быть внешне безобидными, но затрагивать важные для человека понятия — любовь, привязанность, родственные чувства, карьерные устремления.

Основа— невротическое расстройство. Часто логоневроз усиливается в ситуациях напряжения — в ответственные моменты, при выступлении на публике, на экзамене, во время конфликта. Несколько неудачных попыток или бестактное поведение окружающих может привести к страху речи, когда человек буквально «замирает» и не может произнести ни слова.

Проявляется логоневроз длинными паузами в речи, повторениями звуков, слогов или целых слов, а также спазмами губ и языка. Попытка «проскочить» трудное место резко усиливает заикание. При этом нет определенных слов или звуков, на которых человек запинается, остановка речи может произойти на любом слове.

Заикание всегда сопровождается дыхательным неврозом, когда происходят дыхательные судороги. Почти всегда наряду со страхом речи человека беспокоит тревожность, снижение самооценки, внутреннее напряжение, потливость, расстройства сна. Нередки дополнительные движения в виде тиков лицевой мускулатуры, движений рук и плечевого пояса

Успешное лечение заикания возможно на любом этапе, важно вовремя обратиться к врачу

Зачем эволюционные лингвисты ставят эксперименты на маленьких птичках?

Изменения в языке происходят не так быстро, чтобы ученые могли их зафиксировать и выявить причины. И тут в игру внезапно вступают зебровые амадины — маленькие птички, пение которых представляет собой одну из самых сложных систем коммуникации в живой природе. Наблюдая за тем, как эти пернатые разучивают презатейливую композицию своего вида и какие факторы влияют на изменения в ней, можно многое узнать о процессах, происходящих в языке людей.

Один из экспериментов показал, что песня амадин, выращенных в изоляции, в какой-то момент начинала отклоняться от «среднестатистического» вокала их сородичей. Однако, несмотря на то что птенцы обучались на базе партитур этих взрослых, выросших в неволе, через три-четыре поколения песня всего сообщества вернулась к «золотому стандарту» зебровых амадин.

Схожие процессы наверняка имеют место и в эволюции человеческих языков. Врожденные когнитивные способности позволяют нам научиться пользоваться речью, а общество отвергает или принимает новые формы языка, и тогда они грамматикализуются, то есть становятся его нормой, очередным правилом.

Дети могут овладеть всеми естественными языками, это важный конституирующий признак подобных знаковых систем. Безусловно, по своей сложности они различаются, но число носителей от этого не зависит. Указанный фактор может иметь значение лишь в случаях, когда речь идет о людях, пользующихся тем или иным языком как вторым или иностранным.

Например, 64 % говорящих на английском и 90 % владеющих суахили не являются их носителями.

Чем больше людей использует язык, тем активнее он меняется, приобретая характерные для каждой человеческой популяции черты. Но для понимания более глубоких и универсальных процессов лингвистической эволюции стоит взглянуть на новые языки!

Что нужно знать о неречевом слухе?

Неречевой слух – это улавливание и дифференциация различных звуков окружающего мира. А также различение звуков по громкости, длительности, высоте, количеству, определению источника и направления звука. За неречевой слух отвечает доминантное полушарие мозга (у правшей – правое), его височная область.

Этапы развития

Слуховое восприятие человека начинает формироваться с момента рождения. От различения примитивных, громких звуков ребенок постепенно переходит к дифференциации тональностей, фонем и звуков речи.

Наиболее важный этап развития неречевого слуха приходится на первые 3 года жизни:

- Новорожденный слышит громкие звуки и реагирует на них вздрагиванием.

- В 1–2 месяца ребенок пытается определить источник звука, поворачивает глаза и голову на шум.

- На 3–4-м месяце малыш дифференцирует разные по качеству звуки (рояль и колокольчик), а также однородные звуки различной громкости.

- В 3–6 месяцев развивается способность различать интонации, а следом и выражать свои эмоции с помощью оттенков голоса.

- С 6 месяцев и до года ребенок воспринимает все более тонкие звуки окружающей среды (шорох пакета и шорох бумаги), улавливает ритм слова (часы – тити, карандаш – тататат). Он отличает голоса людей и реагирует на них различным образом.

- В 1 год ребенок накапливает свои представления о предметах и их звучании. Он узнает и запоминает, как лает собака, как падает его любимая игрушка. Малыш начинает понимать родную речь, но все слова и фразы слышит все еще недостаточно расчленено.

- На 2–3-м году жизни активно формируется речевой слух. Ребенок дифференцирует разные звуки в слове, звуковой состав слова. К концу 3-го года он уже знает все звуки, но пока воспроизвести их не может в силу неразвитости артикуляционного аппарата. К примеру, дошкольник без проблем отличит фальшь, если взрослый произнесет «каландаш» вместо «карандаш», хотя сам еще не выговаривает «р».

В дальнейшем неречевой и речевой слух совершенствуются путем многократного повторения и проговаривания звуков и слов. Развитие слуха и речи – двусторонний процесс. Они продолжают активно оттачиваться до 9-10 лет. Но даже во взрослом возрасте развитие не останавливается. Можно улучшать слуховое восприятие и в 20,и в 30 лет. Только придется приложить к этому больше усилий.

Нужно ли его развивать и зачем?

Узнавание и различение неречевых звуков – первый этап формирования речи. Неречевой слух позволяет уловить ритм слов, интонацию, высоту, тембр. С его помощью ребенок узнает знакомый голос, ориентируется в пространстве и познает мир. Он помогает определить, что и где упало, как далеко едет машина, какая погода за окном (ветер, дождь). Таким образом, от неречевого слуха зависит качество познания окружающего мира, развитие речи, взаимодействие с другими людьми, безопасность. Например, при развитом слухе, переходя дорогу, ребенок вовремя услышит шум приближающейся машины.

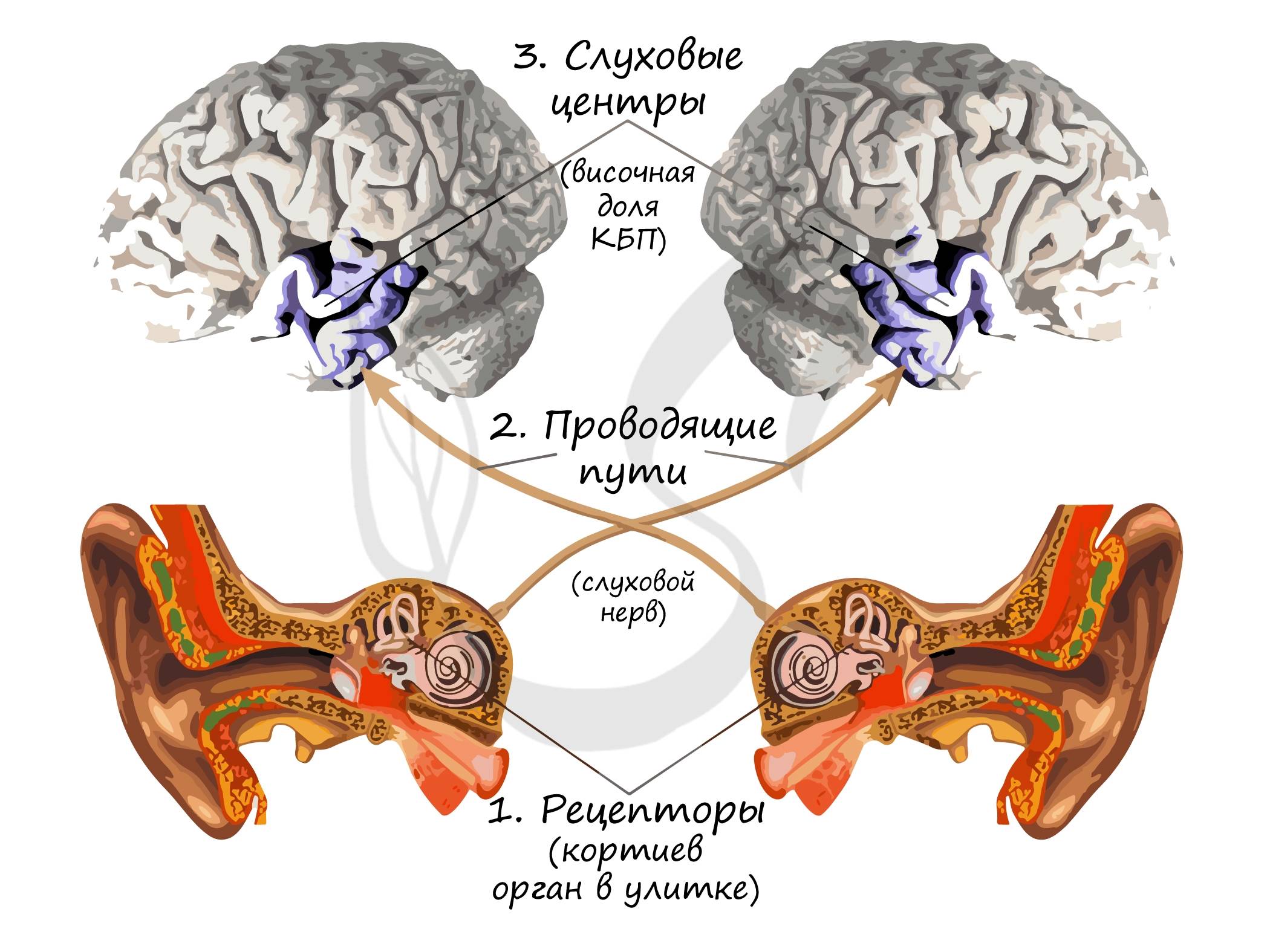

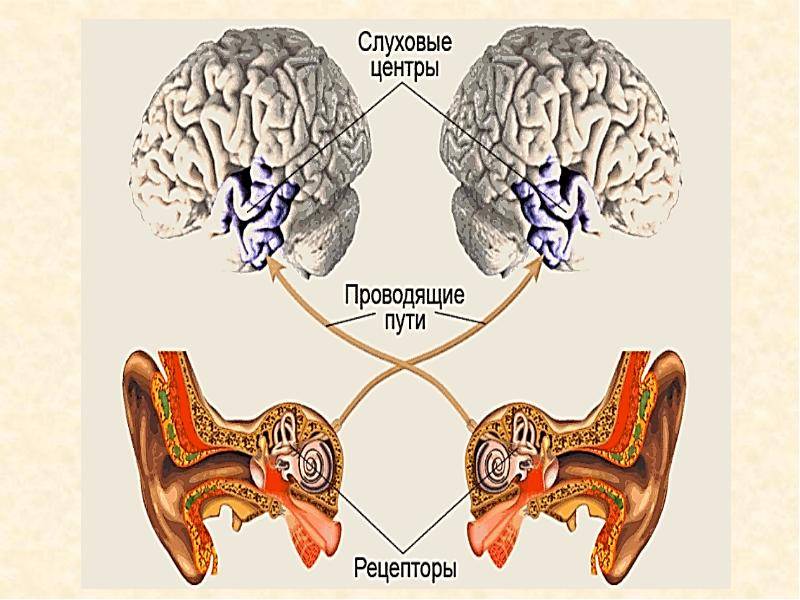

Строение органа слуха

Орган слуха человека состоит из трёх частей, выполняющих разные функции. Выпадение хотя бы одной из них влечёт потерю слуха. Отделы органа слуха:

- Периферический — улавливающий звуковую волну и трансформирующий её в волну нервного возбуждения. Состоит из наружного, среднего и внутреннего уха.

- Проводниковый – слуховой нерв, передающий нервный импульс в головной мозг.

- Центральный – участок коры головного мозга, анализирующий сигнал.

Наружное ухо

Наружное ухо улавливает звуковой сигнал, усиливает его и передаёт на структуры среднего уха. В состав этого отдела входят:

- ушная раковина – форма воронки способствует хорошему улавливанию звука, а её углубления и возвышения – усилению громкости и снижению частоты резонанса;

- наружный слуховой проход – усиливает звуковой сигнал и защищает барабанную перепонку от неблагоприятных воздействий;

- барабанная перепонка – мембрана из соединительной ткани, соединяющая наружное ухо со средним и передающая на его структуры механическую волну.

Среднее ухо

Среднее ухо представляет собой пазуху (барабанную полость) в пирамиде височной кости, соединённую евстахиевым каналом с носоглоткой. Канал поддерживает одинаковое давление между наружным и средним ухом, через него осуществляется вентиляция и дренирование последнего. В среднем ухе расположены мелкие слуховые косточки, соединённые между собой подвижными сочленениями:

- молоточек;

- наковальня;

- стремечко.

Колебания барабанной перепонки приводят в движение сначала соединённый с ней молоточек, затем наковальню и стремечко, с которого волна переходит в наружное ухо. Рычажный механизм слуховых косточек усиливает давление при прохождении волны через среднее ухо в 1,5-2 раза.

Внутреннее ухо

Внутреннее ухо находится в височной кости и выполняет функцию естественного микрофона, трансформирующего звук в электрическую волну. Иногда именно его называют органом слуха и равновесия. Строение органа слуха (в обособленном понятии) сложное. Оно представляет совокупность извитых сообщающихся каналов и полостей, чем обусловлено его другое название – «лабиринт». В состав наружного (костного) лабиринта входят следующие структуры:

- часть органа слуха – улитка;

- элементы вестибулярного аппарата – преддверие и 3 полукружных канала с рецепторами, передающими в мозг информацию о положении тела.

Улитка – извитая костная структура – наполнена лимфой и соединяется с барабанной полостью через овальное окно, закрытое пластинкой стремечка. Механические колебания стремечка передаются через лимфу на основание канала улитки – базилярную мембрану и расположенный на ней кортиев орган. Этот орган содержит около волосковых клеток с рецепторами. Рецепторы преобразуют звуковой сигнал в электрический и передают его выше через нейроны слухового нерва.

Поскольку элементы органа слуха и органа равновесия имеют в области внутреннего уха тесную анатомическую связь, поражение (травматическое, воспалительное, ишемическое) тканей на этом уровне, нередко одновременно сопровождается и снижением функции слуха, и нарушением равновесия – головокружением, шаткостью походки, внезапными падениями.

Проводниковый и центральный отдел

Электрический импульс проходит по слуховому нерву (черепно-мозговому нерву VIII пары) через ствол головного мозга (продолговатый, средний, промежуточный мозг). По пути к центральному отделу слуховые нервы перекрещиваются, сигнал с левого уха идёт на правое полушарие и наоборот. В конце своего пути сигнал попадает на кору больших полушарий – слуховую долю височных долей, где подвергается анализу. Это позволяет человеку распознавать и формировать (в раннем детстве) речь, идентифицировать звуки с их источником, улавливать тональную и эмоциональную окраску голоса собеседника, музыкальные мелодии и многое другое.

Теории «гав-гав» и «уф-уф»

На протяжении многих лет ученые не располагали достоверными данными, позволяющими судить о том, каким был наш язык на самом начальном этапе своего развития. В этих спартанских условиях исследователям оставалось лишь делать разного рода предположения.

Согласно одной из таких теорий, первая речь людей представляла собой имитацию звуков окружающего мира (the bow-wow theory); по другой версии, тогдашние «фонемы» напоминали эмоциональные возгласы современного человека в моменты радости или страха (the pooh-pooh theory).

Теории «гав-гав» и «уф-уф» оставались господствующими в лингвистике вплоть до конца XX века.

С 1996 года началась активная разработка методов сбора достоверных данных: специалисты по компьютерному моделированию симулируют, а потом анализируют различные эволюционные сценарии; лингвисты занимаются полевыми исследованиями и изучают языки, появившиеся относительно недавно, например жестовые; психологи и когнитивисты ставят эксперименты, в ходе которых участникам необходимо придумать искусственные системы знаков и начать общаться с их помощью; генетики стремятся выделить уникальные гены, которые способствовали появлению у человека склонности к использованию языка.

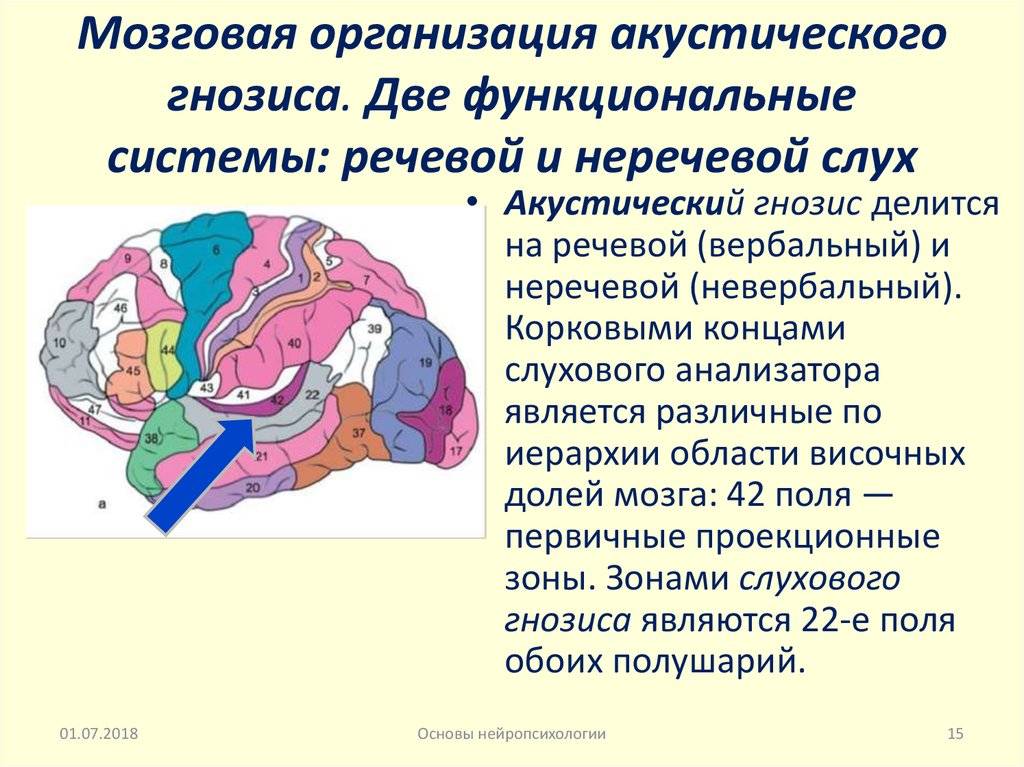

Слайд 25 Выраженная слуховая агнозия наблюдается при обширном поражении правой височной области,

случаи ГРУБОЙ слуховой агнозии возможны при двухстороннем поражении височных областей мозга. слуховая агнозия наблюдается при поражении не только СУБДОМИНАНТНОГО, НО И ДОМИНАНТНОГО (левого для правшей) полушария. Чаще встречается СТЕРТАЯ ФОРМА слуховых нарушений в виде дефектов слуховой ПАМЯТИ. больные, способные различать звуко-высотные отношения, не могут выработать слуховые дифференцировки, т. е. запомнить два (или больше) звуковых эталона. У больных с височными поражениями нарушается способность к различению звуковых комплексов разной сложности, особенно состоящих из серии последовательных звуков.

Как правильно развивать слуховую память у малышей?

Несмотря на то, что в домашних занятиях родители могут использовать более простые и доступные упражнения на развитие слухового внимания и памяти в отличие от развивающих занятий со специалистами, они непременно должны учитывать особенности слухового развития детей на разных возрастных этапах

На что обращается внимание родителей при организации занятий дома?

Слуховая память при ее формировании опирается на развитие слухового внимания

Поэтому нужно организовывать занятия с ребенком в виде комплексной тренировки, когда одновременно упражняются и слуховая память, и слуховое внимание.

Первым делом нужно обращать внимание на то, как развито у детей фонематическое восприятие, то есть способность различать и узнавать слова. Если ребенок не различает фонемы (единицы слова), то это мешает ему овладеть словарным запасом, тормозит развитие речи и слуховой памяти.

Необходимо также учитывать, что развитие слуха на разных возрастных этапах имеет свои определенные особенности

Например, на первом году жизни идет активное становление слухового внимания. В этот период ребенок прислушивается к источнику звука, реагирует на него движениями тела, узнает по голосу родных людей и чужих, эмоционально отвечает на разную интонацию голоса. Если взрослые помогают малышу развивать такие реакции, то уже во второй половине года он учится сам имитировать звуки, которые слышит, пытается их воспроизводить с определенной интонацией и ритмом. В раннем возрасте (2-3 года) малыш повторяет услышанные звуки в словах и активно пользуется ими. Все это родителям нужно знать, чтобы правильно подобрать игры и упражнения для развития слуховой памяти и внимания. Средние и старшие дошкольники слышат, затем повторяют звуковые ритмы по образцу или по устной инструкции.

Специалисты отмечают, что в раннем детстве прослеживается тесная взаимосвязь слуховой и зрительной памяти. Они объясняют это тем, что для лучшего усвоения информации ребенок использует не только слух, но и зрение. Например, запоминание слов, обозначающих какие-либо предметы, пойдет быстрее, если малыш будет их видеть. Таким же образом слуховое восприятие названий предметов идет легче, когда у дошкольника задействованы моторно-двигательные навыки. Взрослый называет предмет и дает возможность малышу с ним действовать: катать, бросать, играть.

Для развития слуховой памяти у детей необходимо использовать разнообразные средства. В методике разработано много приемов, но самым главным продолжает оставаться игра, как ведущая деятельность дошкольников. Да и младшим школьникам игровые приемы также помогают овладеть многими знаниями, умениями, навыками.

Слова — паразиты как зеркало души.

Таким образом, если посмотреть правде в глаза, то 99% людей употребляют в речи слова и фразы, которые можно назвать паразитами. Кто-то больше, а кто-то меньше, но, в целом, это факт. Так вот, по этим словам можно узнать о человеке достаточно много. И сейчас мы рассмотрим немного примеров, чтобы было понятно.

«Кстати» — это слово чаще всего употребляют те люди, которым очень не хватает внимания. Они обычно ощущают неловкость в новой компании, и пытаются прикрыть свое смущение этим словом

Прислушайтесь к разговору и посмотрите, как сильно привлекает внимание человек, начинающий свою речь со слова «Кстати»

«Короче» — это показатель торопливости, агрессии, нервозности. Скорее всего, человек, который употребляет это слово обладает холерическим типом темперамента. Некоторых из таких людей можно причислять к людям с неуравновешенной нервной системой. Еще это слово часто у очень болтливых людей встречается.

«Это Самое» чаще всего говорят те люди, которым не хочется выполнять свою работу. Возможно, они ненадежны и импульсивны, так что не стоит на них слишком сильно надеяться. К тому же, такие личности очень ловко избегают всяких наказаний, быстро сваливая свою вину на тех, кто оказался рядом.

«Вообще-то» — слово, встречающееся у неуверенных в себе людей. Но, в отличие от «Кстати», эти личности могут закатить такой скандал на ровном месте. Правда, делают они так из-за своей неуверенности.

«На Самом Деле» — верный признак самоуверенных и эгоистичных людей. Они доверяют исключительно себе, своему опыту и своему мнению. Обычно, человеку-«на самом деле» не легко завести друзей, ведь он считает себя одного единственным и неповторимым. Окружающие же люди — это просто публика, безликая масса для его жизненных выступлений.

«Типа» и «значит» любят употреблять в речи настоящие консерваторы. Они вообще против всего нового и им неизвестного, а свое мнение всегда могут доказать, прибегнув к агрессивному стилю беседы.

«Как бы» — это творческие натуры. Такая личность часто проводит время в своем собственном, выдуманном мире. Именно этим выражением такие люди неосознанно подчеркивают свою сущность, свою оторванность от социума, свое отношение к жизни.

«Просто» чаще всего произносят в своей речи те люди, мнение которых не может быть самостоятельным. Они сильно зависят от своего окружения, и бояться взять на себя хоть какую-то ответственность. Еще эти люди часто оправдываются, чем окончательно «Падают» в глазах знакомых людей.

Слайд 14Организация первичного 41-го поля височной коры: в разных его участках представлены

различные участки звуковой тон-шкалы. Тонотопическая организация присуща всей слуховой системе, начиная ОТ КОРТИЕВА ОРГАНА улитки до первичного 41-го поля коры больших полушарий.Поражение кортиевого органа – нарушение нормального восприятия громкости звуков: звуки вызывают ощущение боли, или вообще не воспринимаются. Выделяют две основные формы СНИЖЕНИЯ СЛУХА: патологические процессы в среднем ухе – кондуктивная глухота; патологические процессы во внутреннем ухе – невральная глухота. Для нее характерно «явление рекрутмента» – неожиданное появление сильного звукового ощущения (вплоть до болевых ощущений) при плавном нарастании интенсивности звука.

Речь неандертальцев

Ученые пытаются выяснить как разговаривали неандертальцы уже давно. В 1971 году исследователи нашли хорошо сохранившийся скелет неандертальца и смоделировали точную модель его ротовой полости. При помощи него они хотели выяснить, какие звуки он мог произносить и был ли способен произносить английские слова вроде «father», «feet» и так далее. Оказалось, что нет — маленькая носоглоточная полость и тонкий язык вряд ли позволяли им выговаривать английские буквы «a», «i» и «u». Даже если ему это и было под силу, звуки были бы очень короткими и полноценных слов из них сложить было бы крайне трудно. Однако, с произношением гласных букв у неандертальцев проблем явно не возникало.

Даже если неандертальцы были умными, они вряд ли смогли выговорить современные слова

В общем, способы общения неандертальцев до сих пор остаются для ученых загадкой. Зато исследователям известно много других интересных фактов. Например, они уже уверены в том, что неандертальцы были способны обрабатывать кожу и наделять их мягкостью и водостойкостью. На эту тему на нашем сайте есть довольно большая статья, которую можно почитать по этой ссылке. Также мой коллега Артем Сутягин рассказал, из каких материалов и каким образом древние люди изготавливали орудия труда. Удивительно, но иногда в ход шли рога бизонов, зубров и многих других гигантов. Да уж, жизнь тысячи лет назад была очень суровой.

Можно ли унаследовать заикание и другие дефекты речи?

Для генетиков особый интерес представляют наблюдения за детьми, осваивающими язык. Согласно одной из гипотез, способность говорить является у человека врожденной. Если она верна, то основные стадии формирования этого навыка не должны различаться, каким бы языком ни овладевал ребенок. И большинство исследований, действительно, подтверждает эту версию, хотя есть работы, в которых говорится, что дети усваивают определенные аспекты языка с разной скоростью.

Более того, фактор наследственности в значительной мере обусловливает появление различных речевых отклонений. Это означает, что заикание и другие подобные дефекты с высокой вероятностью могут передаваться из поколения в поколение. Перспективными выглядят исследования уже упоминавшегося гена FOXP2, CNTNAP2, который, возможно, ответствен за расстройства аутического типа, а также KIAA0319 и DCDC2, связанных с дислексией — избирательным нарушением навыка чтения или письма.

Нет ничего удивительного в том, что генетика отчасти определяет речевые способности отдельно взятых людей, но как объяснить (и «измерить») ее влияние на язык целой популяции?

Питер Ладефогед (1925–2006) сравнил вокализм языков двух народов, имеющих ярко выраженные различия в строении речевого аппарата, и пришел к любопытному выводу. В наречии йоруба, распространенном в основном на юго-западе Нигерии, гласные звуки точно такие же, что и в итальянском (/i e ɛ a ɔ o u/). Однако при фонетическом анализе речи ученый нашел различия в произношении большинства из них.

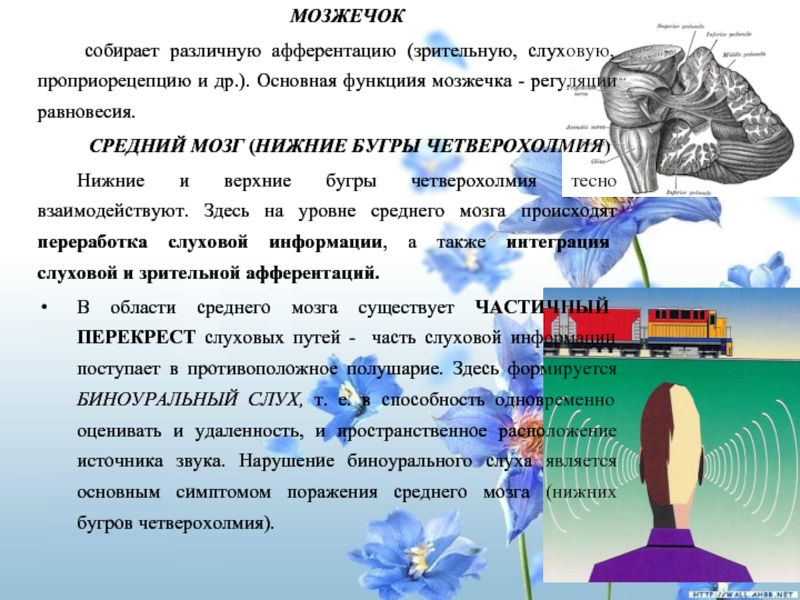

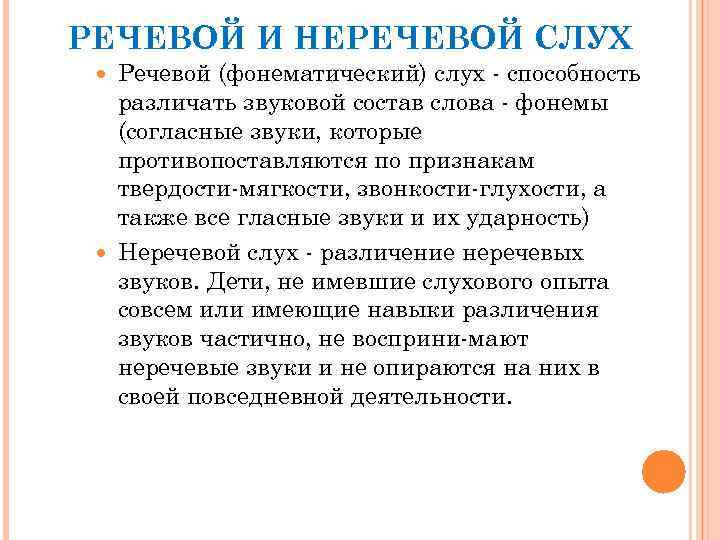

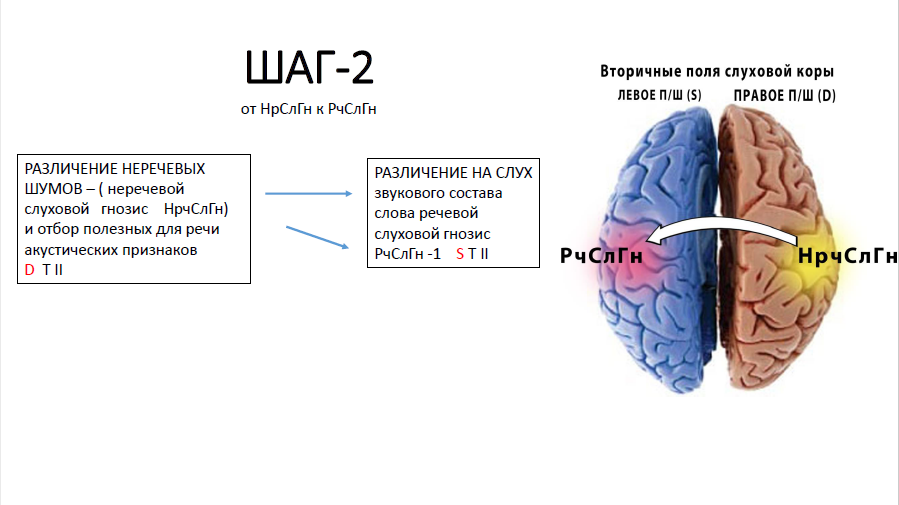

Слайд 17МОЗЖЕЧОК собирает различную афферентацию (зрительную, слуховую, проприорецепцию и др.). Основная функциия

мозжечка – регуляции равновесия. СРЕДНИЙ МОЗГ (НИЖНИЕ БУГРЫ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ)Нижние и верхние бугры четверохолмия тесно взаимодействуют. Здесь на уровне среднего мозга происходят переработка слуховой информации, а также интеграция слуховой и зрительной афферентаций. В области среднего мозга существует ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕКРЕСТ слуховых путей – часть слуховой информации поступает в противоположное полушарие. Здесь формируется БИНОУРАЛЬНЫЙ СЛУХ, т. е. в способность одновременно оценивать и удаленность, и пространственное расположение источника звука. Нарушение биноурального слуха является основным симптомом поражения среднего мозга (нижних бугров четверохолмия).