Как подготовиться к ЭЭГ

Следует отметить, что каких-либо особых ограничений, которые должны предварять проведение процедуры, не существует. Тем не менее, есть ряд правил, которым рекомендуется следовать, чтобы обследование прошло успешно и оказалось информативным.

Прежде всего, проинформируйте врача, если принимаете какие-либо препараты. Возможно, их прием придется на время отменить или изменить дозировку.

Как минимум за двенадцать часов до проведения процедуры, а еще лучше — за сутки исключите из рациона продукты, в составе которых присутствует кофеин, газированные напитки, шоколад и какао, а также продукты, в которых они содержатся, продукты с энергетическими составляющими, например, с таурином. Также стоит отказаться от продуктов с седативным действием.

Перед проведением процедуры вымойте голову. Не рекомендуется использовать дополнительные средства для укладки (масла, гели, бальзам, лаки и т. д.) поскольку это может повлиять на качество контакта электродов с кожей.

В том случае, если основной целью процедуры является выявление судорожной активности, перед исследованием нужно поспать.

Для того, чтобы результат был максимально достоверным, пациенту следует избегать стрессовых ситуаций и воздержаться от пребывания за рулем в течение двенадцати часов перед проведением процедуры.

Прием пищи рекомендован за два часа до процедуры.

В том случае, если пациенту назначен ЭЭГ-мониторинг сна, ночь накануне должна быть бессонной. Непосредственно перед процедурой обследуемый получит специальный седативный препарат, который даст ему возможность заснуть во время проведения электроэнцефалографии.

В том случае, если обследование должен пройти ребенок, родителям следует предварительно психологически его подготовить к манипуляциям, объяснив, что боли и дискомфорта не будет. Можно потренироваться надевать шапочку для бассейна под предлогом игры в летчиков или космонавтов, научить малыша глубоко дышать, показав ему, как это делать, на личном примере. Накануне процедуры ребенку следует вымыть голову, не используя никакие дополнительные средства для укладки. Перед выходом из дома малыша следует накормить и успокоить. На всякий случай родителям рекомендуют взять с собой вкусную еду и питье, любимую игрушку, которая поможет успокоить и отвлечь малыша.

Обратите внимание, что, если приведенные выше правила не соблюдаются, результат ЭЭГ может оказаться не слишком точным или малоинформативным. В этом случае процедуру придется повторить

Как подготовиться к проведению ЭЭГ

Накануне исследования рекомендуется вымыть (и, конечно, высушить) голову.

Не пользоваться средствами для укладки волос, расплести косы, снять с головы украшения и заколки.

В некоторых случаях лечащий врач может попросить ограничить сон накануне исследования, чаще всего это нужно для того, чтобы пациент смог заснуть при проведении ЭЭГ. Под ограничением сна подразумевается значительное сокращение его длительности — на несколько часов (как минимум на 3-4 часа).

Вводить успокоительные перед исследованием обычно не рекомендуется, так как они меняют картину ЭЭГ.

Если проходить ЭЭГ предстоит ребёнку, то ему лучше преподнести эту процедуру, как увлекательную игру. Нужно заранее описать ему, что будет происходить, уточнить, что это не больно и не страшно, а даже интересно.

Стоит взять с собой полотенце, чтобы после исследования очистить голову от следов электродного геля. Маленьким детям может потребоваться кормление во время записи.

Продолжительность исследования может отличаться в разных лабораториях в зависимости от диагноза пациента, его состояния, наличия в ходе исследования эпилептических приступов и т.д. Часто удается получить нужную информацию примерно за полчаса, но врач или лаборант могут при необходимости увеличить или уменьшить время записи.

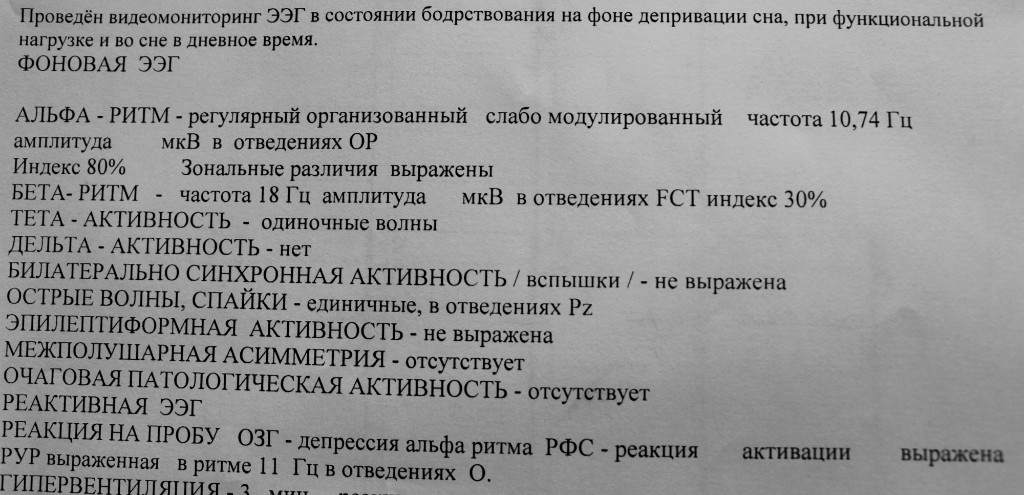

Длительную (обычно многочасовую) запись электроэнцефалографию называют

ЭЭГ-мониторингом. Точного определения времени для этого исследования не существует, его выбирают лечащий врач и персонал лаборатории ЭЭГ в зависимости от конкретной ситуации.

При одновременной записи поведения пациента на видеокамеру исследование будет называться ЭЭГ-видеомониторингом (или видео-ЭЭГ мониторингом). Мониторинг ЭЭГ назначается, если нужно:

- увидеть тревожащие пациента состояния и уточнить их природу

- записать длительную ЭЭГ, если короткая стандартная запись не выявляет специфических изменений

- оценить картину ЭЭГ при бодрствовании и во сне.

Преимущества электроэнцефалографии

На сегодняшний день электроэнцефалография широко применяется в невропатологической практике. Она дает возможность прояснить огромное количество проблемных ситуаций, которые связаны с диагностикой и дифференциацией неврологических заболеваний. Одним из неоспоримых достоинств энцефалографии является тот факт, что она не только помогает выявить определенные проблемы, но также помогает отличить истинные расстройства от истерических проявлений или симуляции.

Кроме того, процедура не является настолько дорогостоящей, как обследование с помощью томографа или других аналогичных приборов. Оборудование для проведения ЭЭГ присутствует в большинстве больниц.

Процедура не оказывает никакого негативного влияния на здоровье и состояние человека. Пациент сохраняет работоспособность в полной мере. Проводить исследование можно даже пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, детям и взрослым любого возраста, поскольку оно не вызывает ухудшения состояния, дискомфорта или болезненных ощущений.

Цель ЭЭГ-видеомониторинга

Одной из разновидностей электроэнцефалографии является ЭЭГ-видеомониторинг. Это длительная, как правило, продолжающаяся в течение нескольких часов запись электроэнцефалографии, которая может проводиться во время сна. Продолжительность процедуры в каждом конкретном случае определяет лечащий врач и персонал лаборатории, которая проводит обследование.

ЭЭГ-видеомониторинг назначают в том случае, если короткая стандартная процедура не выявляет патологий, но они присутствуют.

Многих пациентов интересует вопрос о том, следует ли в обязательном порядке спать во время исследования. Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, потому что зависит от конкретной ситуации. Так, например, если поводом для обследования является тик, беспокоящий пациента во время бодрствования, спать во время обследования нет необходимости.

В то же время, ЭЭГ-видеомониторинг во время сна иногда помогает выявить состояния, о которых ни пациент, ни его близкие могут даже не догадываться.

Особенностью этой процедуры является то, что проводится она может не только в дневное, но и в ночное время. В том случае, если требуется проведение ЭЭГ сна, ночной мониторинг является более рациональным. В дневное время заснуть без проблем могут далеко не все.

В то же время, не следует забывать о том, что проведение многочасовой процедуры в полностью изолированном помещении может быть крайне утомительным для пациента, особенно, если речь идет о ребенке. Большинство патологий можно выявить во время сравнительно непродолжительной записи обычной ЭЭГ.

Лучшие материалы месяца

- Коронавирусы: SARS-CoV-2 (COVID-19)

- Антибиотики для профилактики и лечения COVID-19: на сколько эффективны

- Самые распространенные «офисные» болезни

- Убивает ли водка коронавирус

- Как остаться живым на наших дорогах?

Также ночной ЭЭГ-видеомониторинг является намного более дорогостоящим.

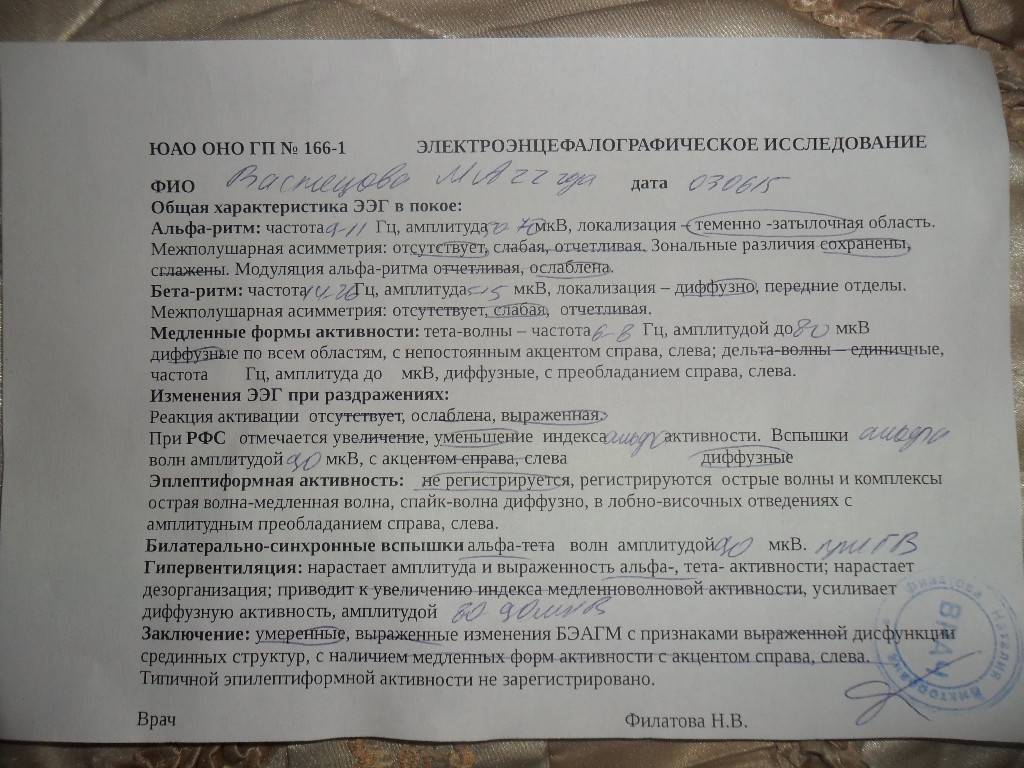

Термины, используемые при расшифровке ЭЭГ

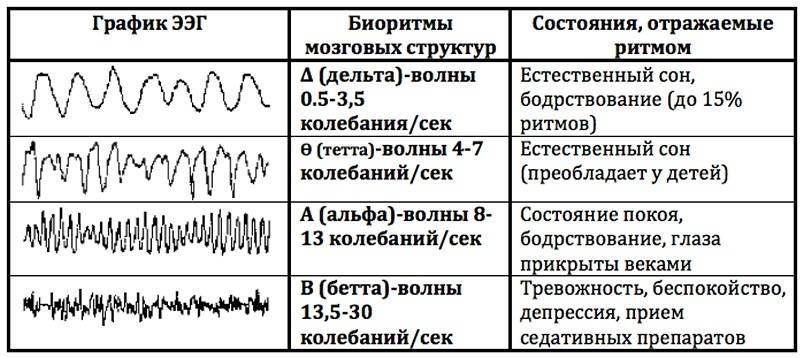

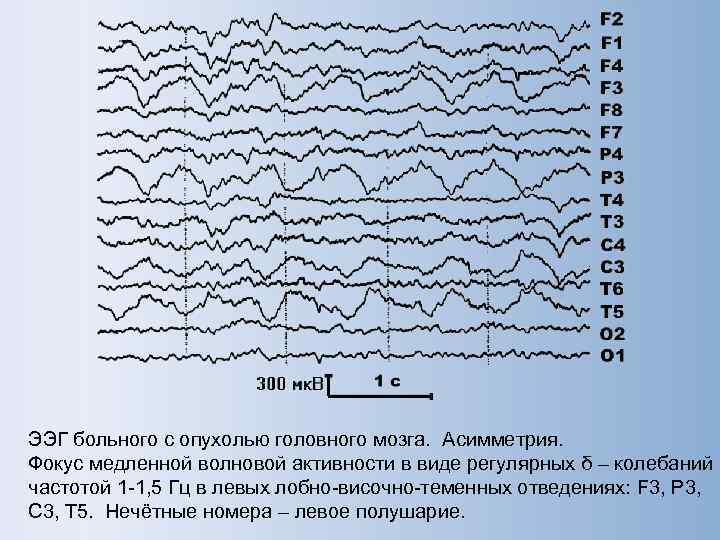

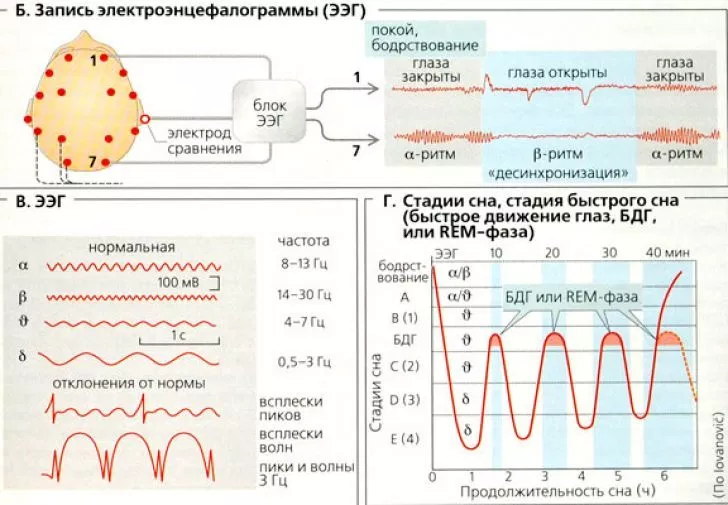

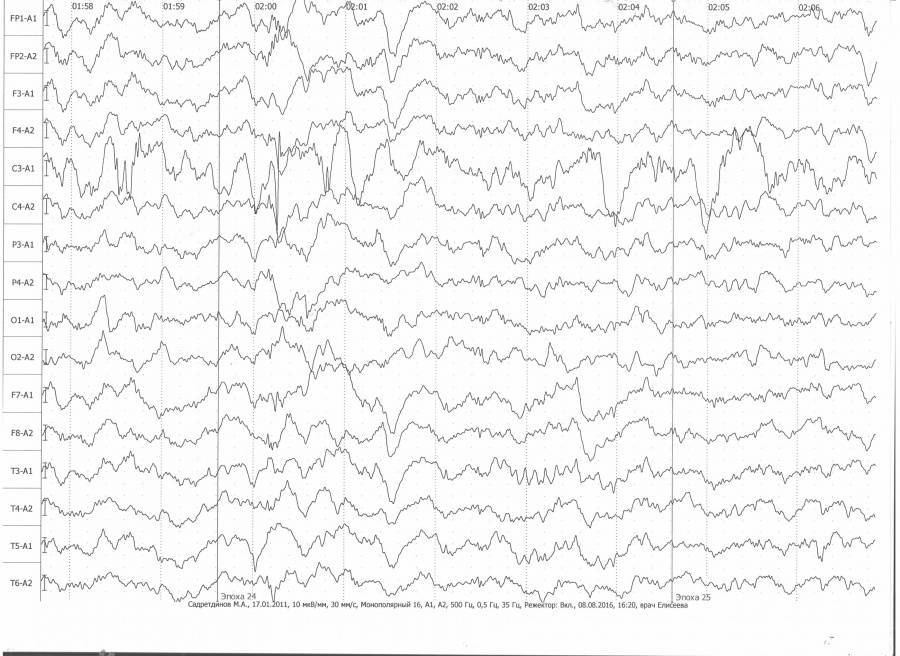

При диагностической оценке ЭЭГ учитывают частотный состав ЭЭГ, ее компоненты и характер организации (паттерн) биоэлектрической активности

Чтобы правильно описать и интерпретировать ЭЭГ, важно хорошо владеть специальной терминологией, принятой Международной федерацией клинической нейрофизиологии

Волна – одиночное колебание потенциала любой амплитуды и формы.

Схема определения амплитуды и периода отдельной волны

Амплитуда волны – величина колебания потенциала от пика до пика, измеряется в микровольтах и милливольтах.

Период (цикл) – длительность интервала между началом и концом одиночной волны или комплекса волн. Период отдельных волн ритма ЭЭГ обратно пропорционален частоте этого ритма.

Частота – число волн или комплексов волн в секунду.

Полоса частот – часть спектра синусоидальных колебаний электромагнитных излучений, лежащая в определенных пределах.

Диапазон частот – участок частотного спектра изменчивости потенциалов головного мозга, ограниченный определенными частотными рамками. Современная классификация частот выделяет следующие диапазоны: δ-диапазон – 0,5-4 колебаний/с, θ-диапазон – 4,5-7 колебаний/с, α-диапазон – 8-12 колебаний/с, ß1-диапазон – 16-20 колебаний/с, ß2-диапазон – 20-35 колебаний/с, γ-диапазон – выше 35 колебаний/с.

Компонент – любая отдельная волна или комплекс волн, различаемых на ЭЭГ.

Комплекс (волновой комплекс) – активность, состоящая из двух или нескольких волн характерной формы, отличных от основного фона, и имеющая тенденцию сохранять свою структуру при повторении.

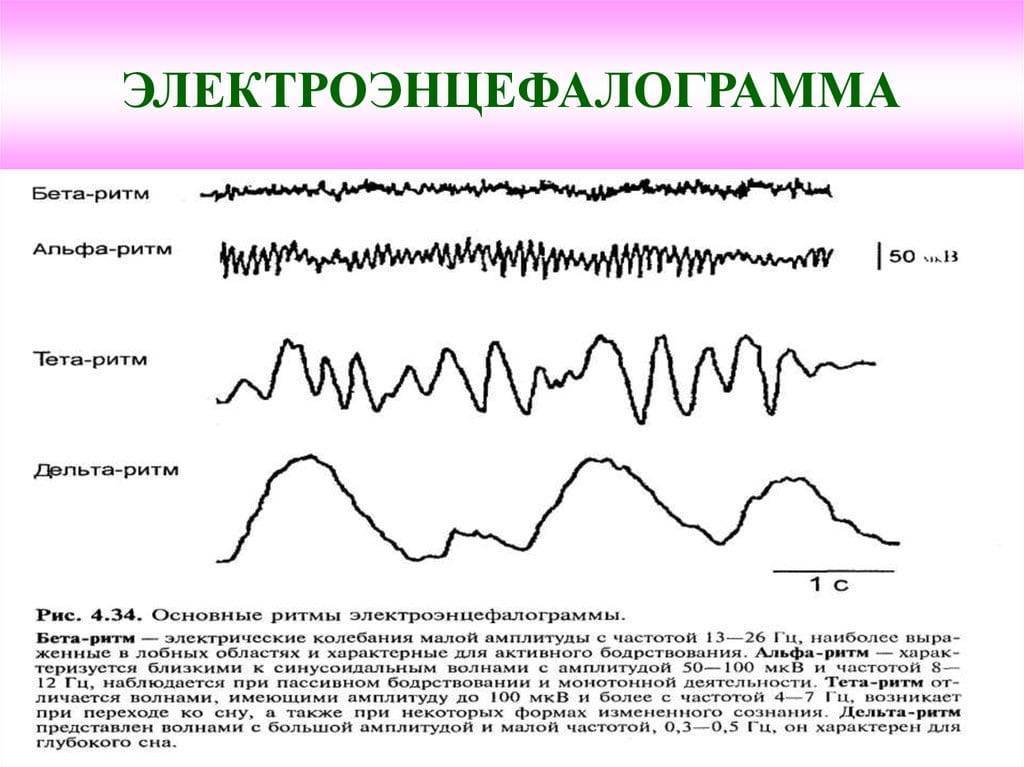

Ритм ЭЭГ – спонтанная электрическая активность мозга, состоящая из волн, имеющих относительно постоянный период).

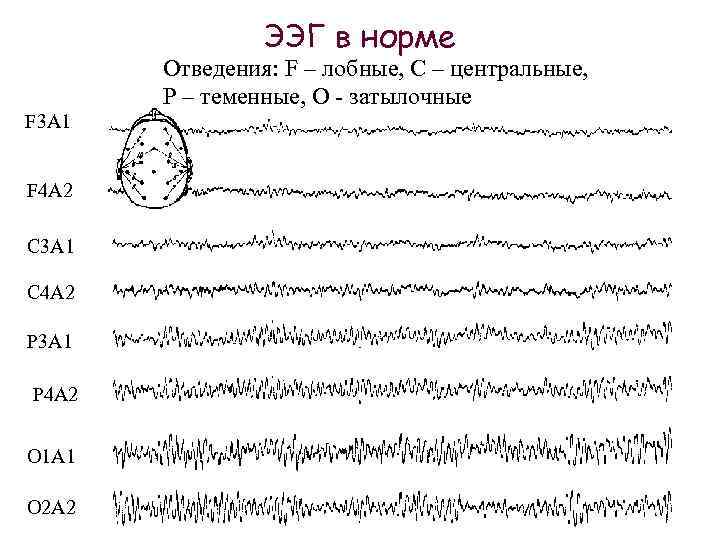

На ЭЭГ взрослого человека выделяют α- и ß-ритмы, а также сенсо-моторный, или σ-ритм – 13-15 колебаний/с.

Патологическими для взрослого бодрствующего человека являются δ- и θ-ритмы.

Примеры электроэнцефалографических ритмов различных частотных диапазонов

Индекс – относительный показатель выраженности какой-либо активности ЭЭГ. Индекс α (θ, δ и т.д.) – время (в %), в течение которого на каком-либо отрезке кривой выражена данная активность. Интегральный индекс, характеризующий структуру ЭЭГ в целом, отношение интенсивности быстрых (α + ß) и медленных (δ- и θ-) ритмов.

Визуальный анализ ЭЭГ включает описание главных, наиболее выраженных компонентов α-, ß-, θ- и δ-ритмов по степени выраженности, частоте, амплитуде (очень низкая – до 10 мкВ, низкая – до 20 мкВ, средняя – 40-50 мкВ, высокая до 70-80 мкВ, очень высокая – выше 80 мкВ) и по зональным различиям.

Кроме того, отмечают локальные патологические знаки, наличие пароксизмальной и эпилептической активности, описывают отдельные типы биоэлектрических потенциалов и их характер.

Footnotes

- Зенков Л.Р. Электроэнцефалография. В кн.: Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней. 2-е издание. М.: Медицина. 1991, с. 7-146.

- Friedlander W. J. Equivocation in EEG Reporting: the clinicians responce. Clin, electroencephalogr., 1979, v. 10, p. 219—221.

- Maurer К. et а!., 1989; GiannitrapaniD. etal., 1991; IznakA.F. etal., 1992

- Nagata К., 1990

- Болдырева Г.И., 1994

- Зимкина A.M., Домонтович Е.Н., 1966

- Maurer К. etal., 1989

- MoultonR. etal., 1988

- Русинов B.C., Гриндель О.М., 1987

- Монахов К.К. и др., 1983; Стрелец В.Б., 1990

- Карлов В.А., 1990; Сараджишвили П.М., Геладзе Г.Ш., 1977; PenfieldW., JasperH.H., 1954

Классификация ЭЭГ по Jung

Jung (1953) выделяют четыре варианта неизменной ЭЭГ:

- Альфа-электроэнцефалограмма содержит хорошо выраженный альфа-ритм, частота которого колеблется не более чем на 1–1,5 волны в сек. Бета-волны малой амплитуды встречаются в виде коротких серий в прецентральной области. Тетаволны едва различимы.

- В бета-электроэнцефалограмме преобладают волны частотой от 16 до 25 в секунду с амплитудой в 20–30 мкВ, регистрируемые частично непрерывно в записи, частично в виде отдельных групп или серий.

- Плоская ЭЭГ содержит очень редкий низкой амплитуды альфа-ритм, бета-ритм маленький и трудно различимый, встречаются также плоские тета-волны. Подобные ЭЭГ встречаются более чем у 10 % здоровых людей. Плоские ЭЭГ с ускоренным основным типом активности могут выявляться при психических напряжениях. Преходящие уплощения ЭЭГ выявляются также при блокировании альфа-волн в стадии засыпания (обозначаемая некоторыми авторами как нулевая стадия, например, Roth, 1962).

- Нерегулярная ЭЭГ содержит альфа-ритм, частота которого в среднем значении колеблется ± 1,5 волны в сек. Максимальная величина амплитуды альфа-ритма в затылочных отведениях ясно не выражена. Тета-волны, накладывающиеся на альфа-волны, отчетливее выражены в передних и височных областях, чем в париетальных, где они иногда видны как компоненты более низких гармоник альфа-ритма.

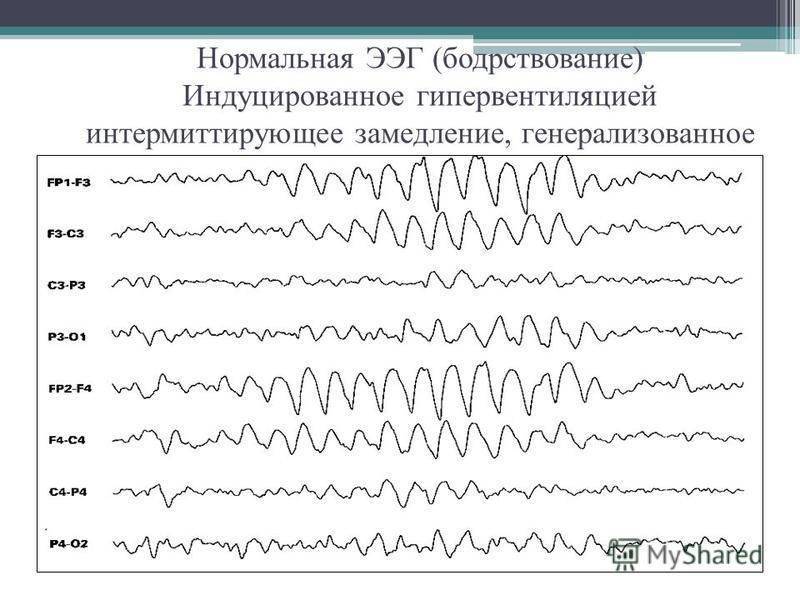

Такие нерегулярные ЭЭГ встречаются у здоровых людей так же часто, как и плоские ЭЭГ. Они чаще встречаются в юности и в более пожилом возрасте и представляют трудности для отличия их от ЭЭГ с выраженной частотной неустойчивостью, представляющих собой переход к дизритмии. Преходящая нерегулярность ЭЭГ встречается при гипервентиляции и в стадии засыпания.

Памятка по подготовке и проведению ЭЭГ бодрствования

Подготовка к ЭЭГ бодрствования

1. Ребенка, особенно маленького, желательно подготовить к проведению ЭЭГ. Можно рассказать, что скоро он окажется в гостях, в комнате с детскими игрушками, и будет играть с тетей доктором в космонавта, летчика или водолаза. Инсценируйте подобную игру дома, не забудьте одеть шапочку на голову ребенка.

2. Для более плотного контакта датчиков с кожей головы желательно вымыть голову за день или в день исследования.

3. Поверхность головы должна быть чистая и гладкая: без косичек, хвостиков, заколок.

Проведение ЭЭГ бодрствования:

1. На голову ребенка одевается шлем, к нему прикрепляются электроды, смазанные гелем. Чтобы процедура одевания шлема проходила спокойнее, можно покормить ребенка, взять его любимые игрушки, книжки, планшет.

2. Ребенок может находиться на руках у родителей или в кресле. Данный вид исследования проводится в состоянии пассивного бодрствования. Это означает, что активность головного мозга пациента в этот момент должна быть минимальна. Этого можно добиться, только находясь в тихой, темной комнате. Не рекомендуется во время исследования смотреть на экран телефона, планшета и т.д. Глаза во время исследования должны быть закрыты.

3. После записи спокойного бодрствования проводятся функциональные нагрузки. Ребенка просят открыть и закрыть глазки, затем включается фотостимулятор (мигание красного света), и в заключение малышу предлагается глубоко подышать.

4. По окончании исследования происходит распечатка графиков биоэлектрической активности и формируется заключение.

Методика проведения ЭЭГ

Сделать ЭЭГ можно в отделении неврологии, нейрофизиологии, функциональной диагностики либо в профильном медицинском центре.

К голове больного крепятся регистрирующие датчики – смазанные гелем для лучшего контакта с кожей электроды, которые соединены с электроэнцефалографом. Этот прибор многократно усиливает полученные с датчиков импульсы и записывает их на бумажный или электронный носитель в виде множественных ломаных линий.

Продолжительность обследования составляет около получаса. Все это время пациент сидит с закрытыми глазами, стараясь по мере возможности полностью расслабиться. Это состояние специалисты называют пассивным бодрствованием. Во время записи ЭЭГ могут использоваться активирующие процедуры или функциональные пробы:

- проба с открытием-закрытием глаз;

- фото-фоностимуляция – подача звуковых и световых импульсов определенной частоты;

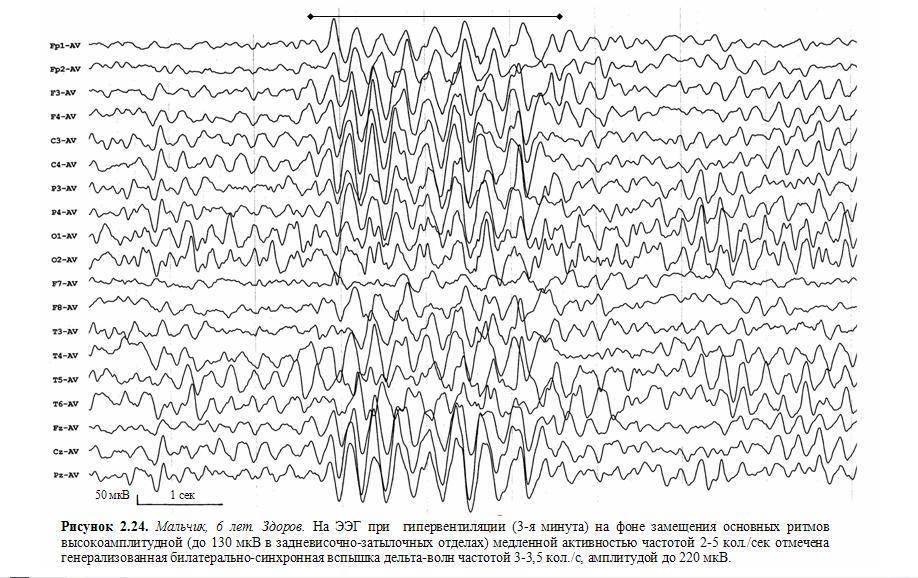

- гипервентилляция – частое глубокое дыхание в течение 1-2 минут.

В конце записи в течение нескольких минут проводят фоновую запись ЭЭГ, то есть запись в покое. В это время часто возникают отсроченные патологические изменения на электроэнцефалограмме.

Половые различия ЭЭГ

Существуют определенные половые различия ЭЭГ. Женщинам свойственны более высокие частоты a-ритма и большее количество β-активности. Эти данные определенным образом коррелируют с половыми различиями психологических характеристик, свидетельствуют о более высоком уровне активации у женщин, очевидно, имеют генетическую обусловленность и могут быть связаны с гормональными особенностями. Показано, что в предменструальный период наблюдается увеличение частоты a-ритма, коррелирующее с повышением психометрических показателей. В этот же период увеличивается уровень прогестерона. У женщин, принимающих гормональные контрацептивы, не обнаруживают такой цикличности на ЭЭГ, они отличаются более низкими психометрическими показателями.

Низкоамплитудные ЭЭГ

Низкоамплитудные ЭЭГ, по современным данным, указывают на преобладание в мозге десинхронизирующих влияний. Этот тип ЭЭГ связан с аутосомно-доминантным геном и формируется постепенно в процессе созревания. До 20 лет он наблюдается чрезвычайно редко. Представление о том, что этот вариант ЭЭГ связан с десинхронизацией и, соответственно, с преобладанием активирующих восходящих неспецифических систем, согласуется с некоторыми данными психологических исследований. Показано, что низкоамплитудные ЭЭГ коррелируют с повышенной поведенческой активностью, тенденцией к независимости, с агрессивностью, повышенной психической возбудимостью, в то время как высокоамплитудные ЭЭГ характерны для лиц пассивного, зависимого, рецептивного, спокойного типа. Таким образом, низкоамплитудные ЭЭГ являются вариантом нормы. Следует, однако, отметить, что при некоторых типах нарушений в области нижнего и среднего ствола мозга также возникает уплощение ЭЭГ, внося определенные трудности в клиническую оценку этих кривых.

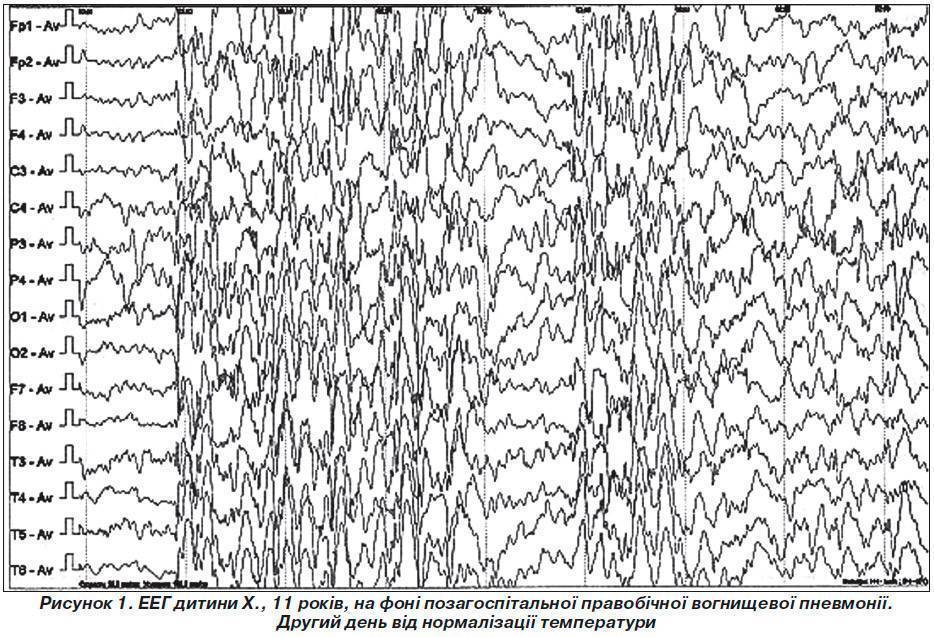

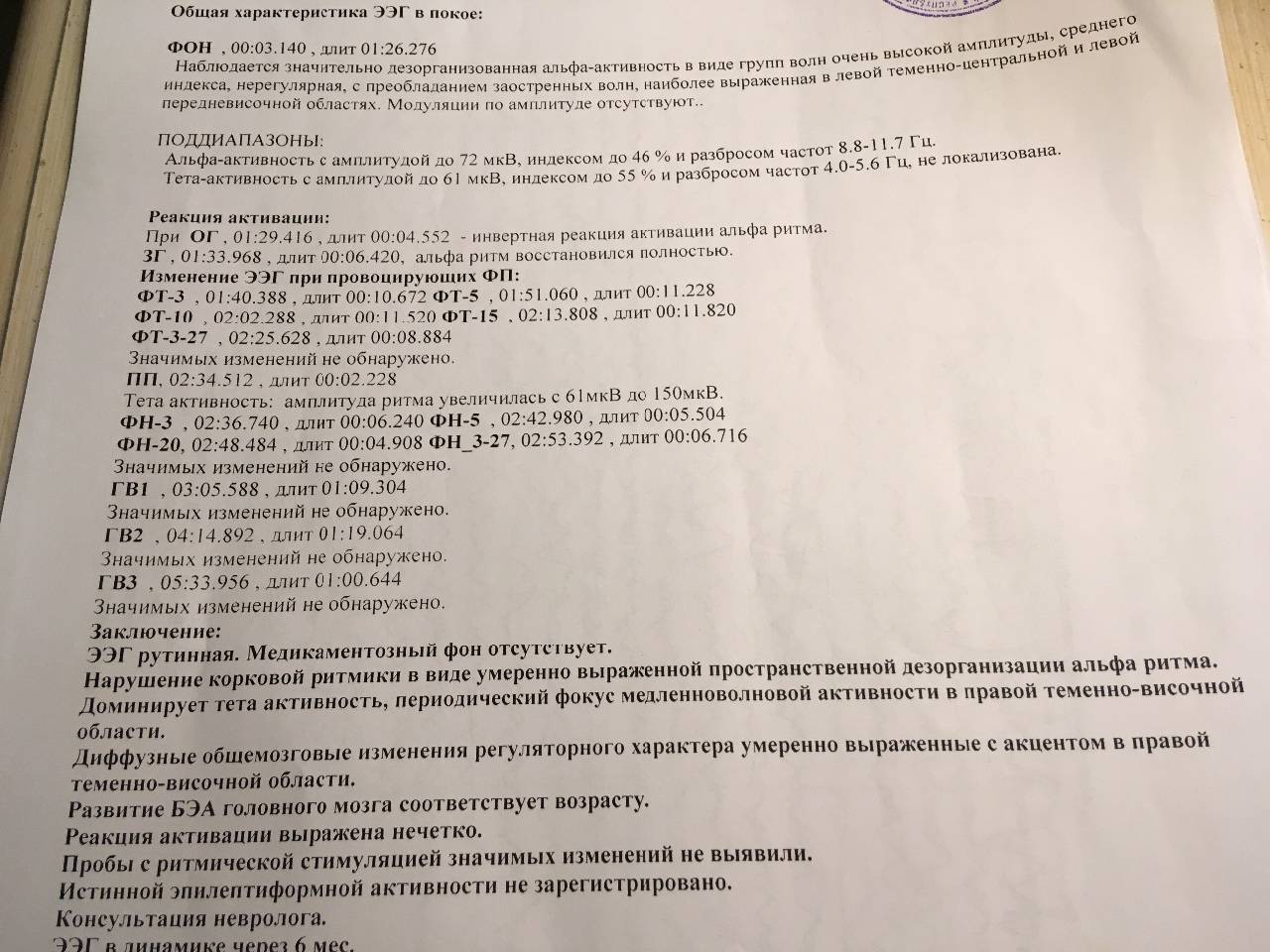

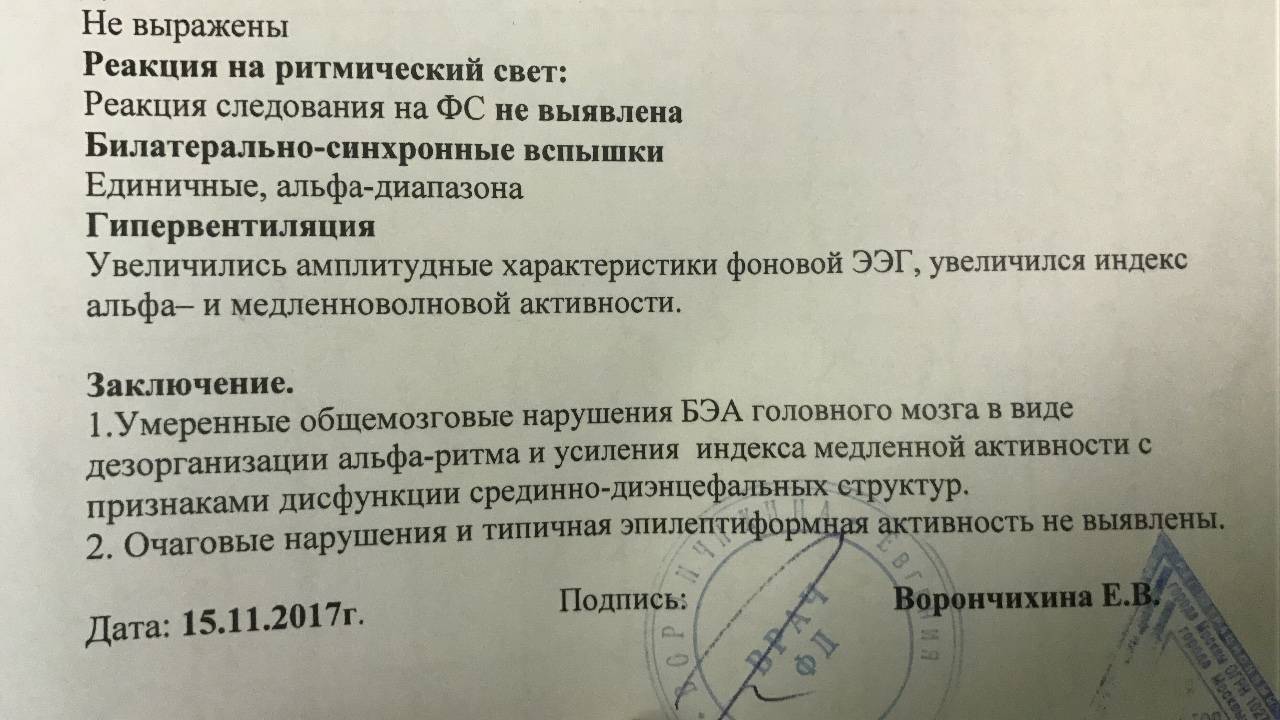

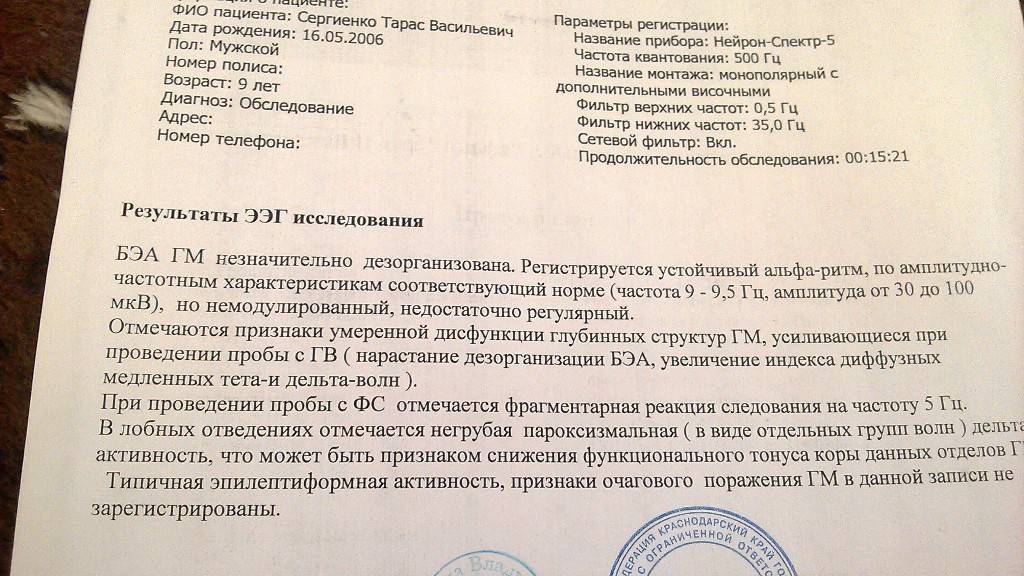

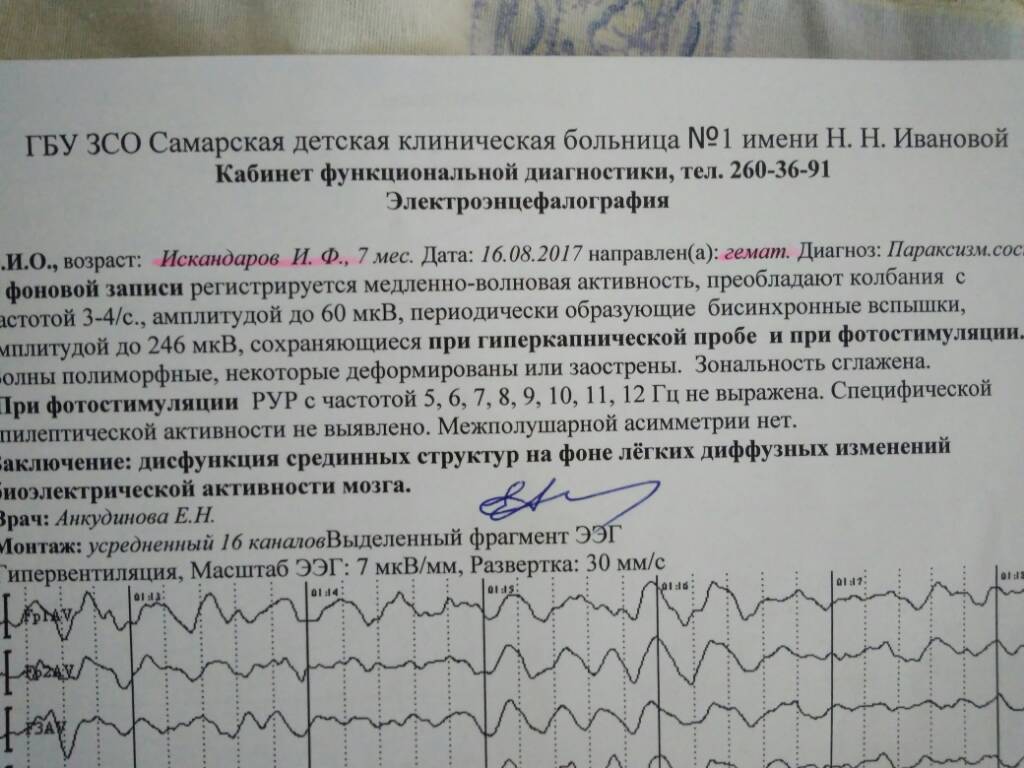

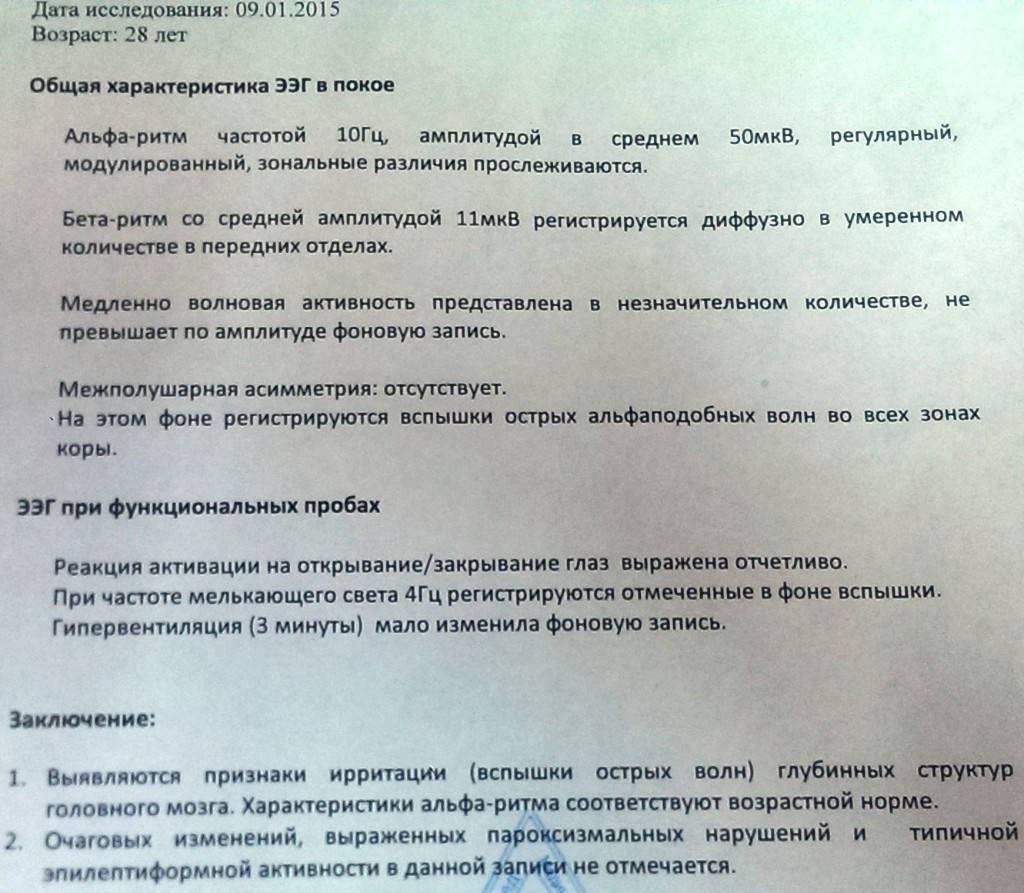

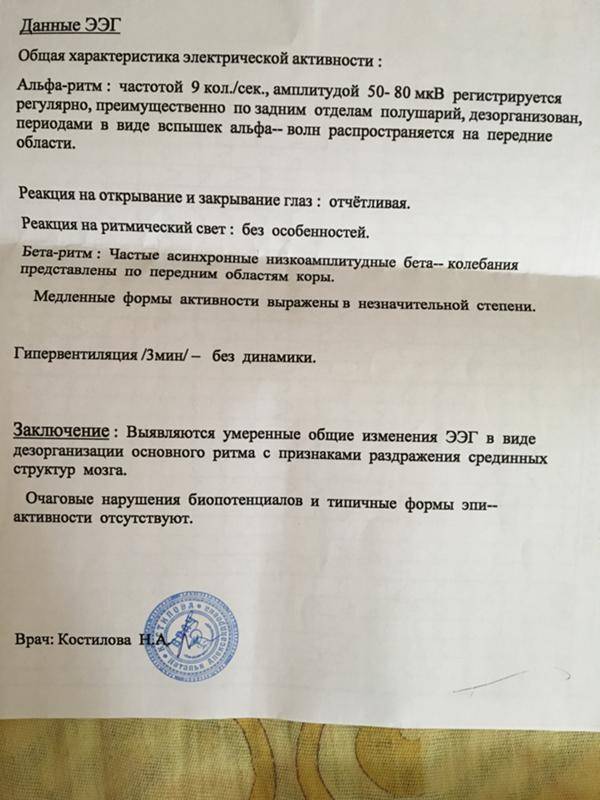

Расшифровка результатов

Если ЭЭГ проводит высококвалифицированный специалист (электроэнцефалографист или нейрофизиолог), то при расшифровке электроэнцефалограммы он обязательно учтет все важные моменты (возраст пациента, сопутствующие заболевания и т.д.). Кроме подробного описания результатов обследования врач поставит собственное клинико-электроэнцефалографическое заключение.

обычно при описании ЭЭГ используются такие специфические термины, как кратковременные компоненты и ритмическая активность. Диапазоны частот ритмической активности условно называют «альфа», «бета», «гамма» и т. д.

Нормальные частоты:

Альфа

Бета

Тип диапазона

Нормальная частота (Гц)

Норма

Патологическая активность (снижение или увеличение частоты)

Альфа

8-12

расслабленное состояние;

с закрытыми глазами.

Бета

13-40

тревога;

напряженная работа;

беспокойные размышления;

повышенная концентрация внимания.

Гамма

30-100+

Дельта

до 4

фаза медленного сна у взрослых;

продолжительное время при решении задач на внимание.

подкорковые повреждения;

диффузные поражения;

метаболическая энцефалопатия;

глубокие поражения срединных структур ГМ.

Мю

8-13

при подавлении – моторная активность мозга;

отсутствие подавления – аутизм.

Тета

4-8

состояние дремы;

расслабленное состояние.

очаговые нарушения при подкорковых поражениях;

метаболическая энцефалопатия;

поражения глубинных структур ГМ;

некоторые случаи гидроцефалии.

Примечание: на результаты ЭЭГ влияет возраст, состояние здоровья пациента, прием лекарственных средств, при эпилепсии срок давности последнего приступа, тремор (дрожание) головы и конечностей, дефекты черепной коробки, нарушение зрительной функции и другие факторы, которые обязательно принимаются во внимание при расшифровке результатов. ЭЭГ – процедура безболезненная и абсолютно безвредная, может назначаться даже беременным на любом сроке и маленьким детям

ЭЭГ – процедура безболезненная и абсолютно безвредная, может назначаться даже беременным на любом сроке и маленьким детям.

Побочных эффектов и каких-либо осложнений после ЭЭГ не наблюдалось.

- Рыбина И.Я., Коренко Л.А., Скромец Т.А. Электроэнцефалография учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербургский Государственный университет им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. – Санкт-Петербург 2004г.

- Deborah Weatherspoon, PhD. EEG (Electroencephalogram). – Healthline, Sep 2017.

- Рекомендации и стандарты ЭЭГ. Американское Общество клинической нейрофизиологии ASCN.

- Selim R Benbadis, MD. – Medscape, Oct 2019.

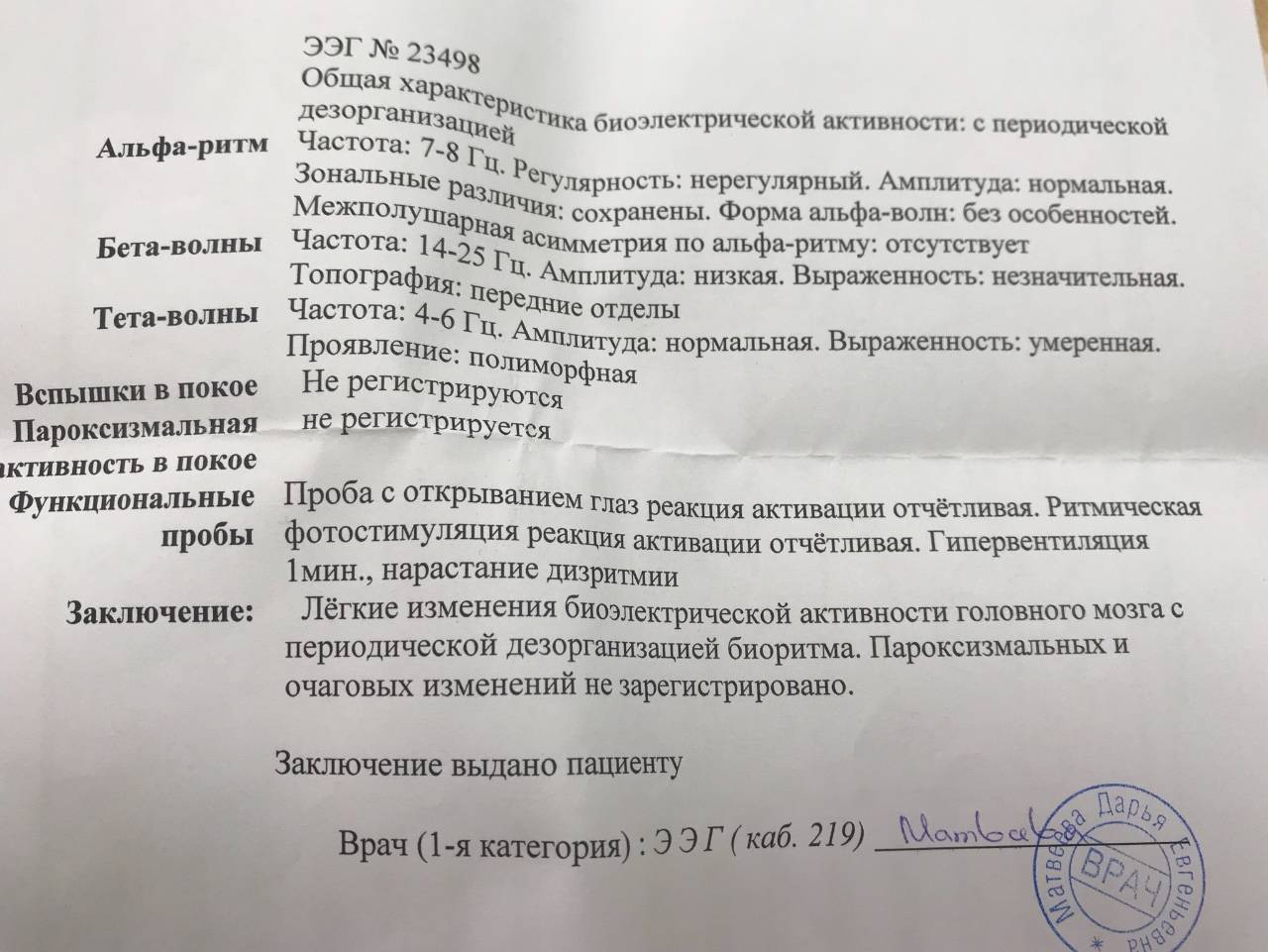

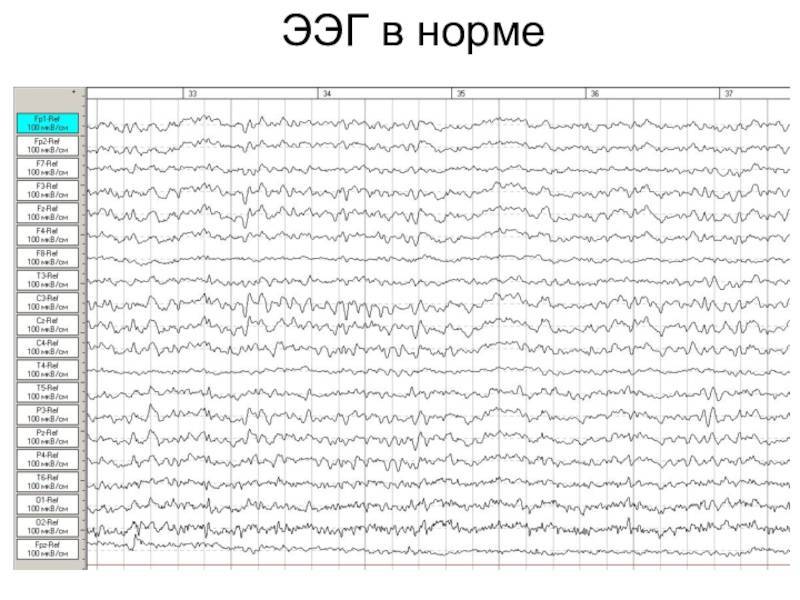

Роль альфа-ритма в нормальной ЭЭГ

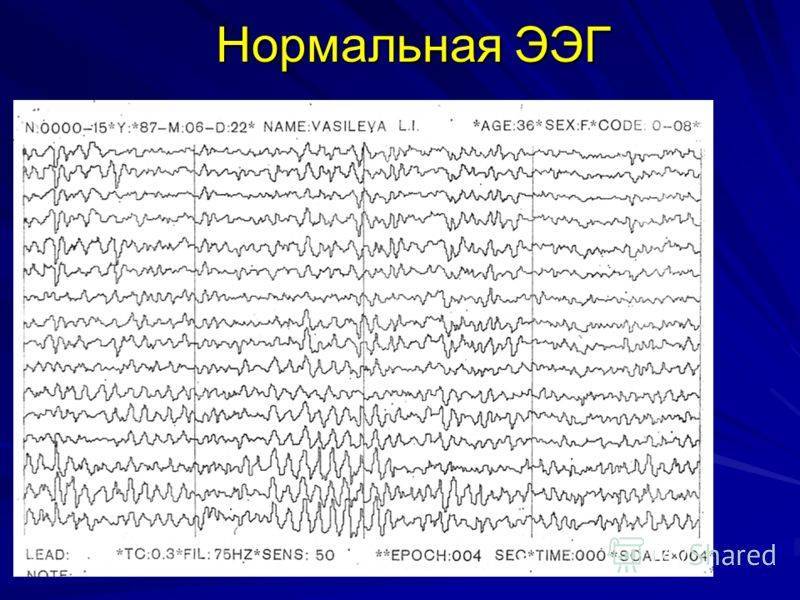

Альфа-ритм регистрируется на ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования, при закрытых глазах и отсутствии внешних сенсорных воздействий. Любая неспецифическая активация: открывание глаз, вспышка света, тональный щелчок, активная мыслительная деятельность, — вызывают блокаду альфа-ритма и реакцию десинхронизации на ЭЭГ. В норме блокада альфа-ритма должна быть полной, т. е. должна происходить полная редукция альфа-активности и «замена» ее на быстроволновые низкоамплитудные осцилляции, и одномоментной во всех отведениях, в которых регистрировался альфа-ритм. При повторном закрывании глаз исходный альфа-паттерн должен восстанавливаться в течение 0,3—1,0 с. Высокая реактивность является одним из существенных признаков нормального альфа-ритма.

Описанный альфа-паттерн представляет собой так называемую «идеальную норму» на ЭЭГ. Такой хрестоматийный вариант регистрируется не всегда. Варианты альфа-паттерна могут характеризоваться сглаженным зональным распределением альфа-ритма, когда градиент амплитуды не столь выражен, и альфа-активность остается достаточно выраженной в передних отделах мозга. Возможно снижение модуляции альфа-веретен. При снижении индекса альфа-ритма могут регистрироваться либо медленноволновая активность, либо активность бета-1 диапазона. При этом индекс альфа-ритма остается достаточно высоким (больше 60—70 %), а амплитуда других компонентов не превышает половины амплитуды альфа-волн. Все перечисленные изменения ЭЭГ трактуются как варианты нормы.

Таким образом, у подавляющего большинства взрослых здоровых обследуемых в стандартных условиях при закрытых глазах на ЭЭГ регистрируется организованный альфа-паттерн, отражающий сбалансированное состояние синхронизирующих и десинхронизирующих систем генерации биоэлектрической активности. Представленность этого типа активности в популяции по результатам различных исследований оценивается на уровне от 60 до 80—90 %.

«Плоская» ЭЭГ

Рис. 3. «Плоская» ЭЭГ

У 10—20 % здоровых обследуемых не удается зарегистрировать альфа-паттерн. Регулярный организованный альфа-ритм на ЭЭГ практически отсутствует. Около 10—20 % времени регистрируется нерегулярная альфа-активность, не превышающая по амплитуде 10 мкВ. На ЭЭГ доминирует бета-активность, как правило, частотой до 20—25 Гц, амплитудой до 10—15 мкВ. Характерный вид такой активности позволил обозначить паттерн как «плоская» ЭЭГ, а тип ЭЭГ называют низкоамплитудными (рис. 3).

«Плоская» ЭЭГ является вариантом нормального состояния биоэлектрической активности. Тем не менее дифференцировать такой паттерн от патологических типов, например от диффузной тахиаритмии при выраженном атеросклеротическом поражении сосудов головного мозга, конечно же, непростая задача. «Плоская» ЭЭГ оценивается как вариант нормы при условии исключения патологических процессов в ЦНС.

Классификация ЭЭГ по Людерс

Классификация ЭЭГ по Людерс очень детальна, она включает как артефакты, так и редко встречающиеся типы ЭЭГ.

- Медленная активность

- Замедление фоновой активности

- Преходящее замедление

- Продолженное замедление

- Эпилептиформные паттерны

- Спайки

- Острые волны

- Доброкачественные эпилептические разряды детства BEDC

- Комплексы спайк-волна

- Медленные комплексы спайк-волна

- 3-Гц комплексы спайк-волна

- Полиспайки

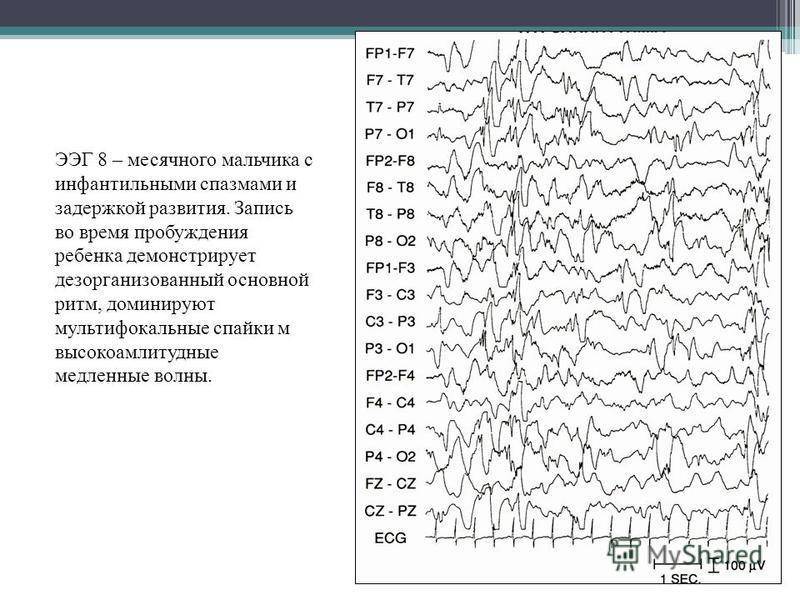

- Гипсаритмия

- Фотопароксизмальный ответ

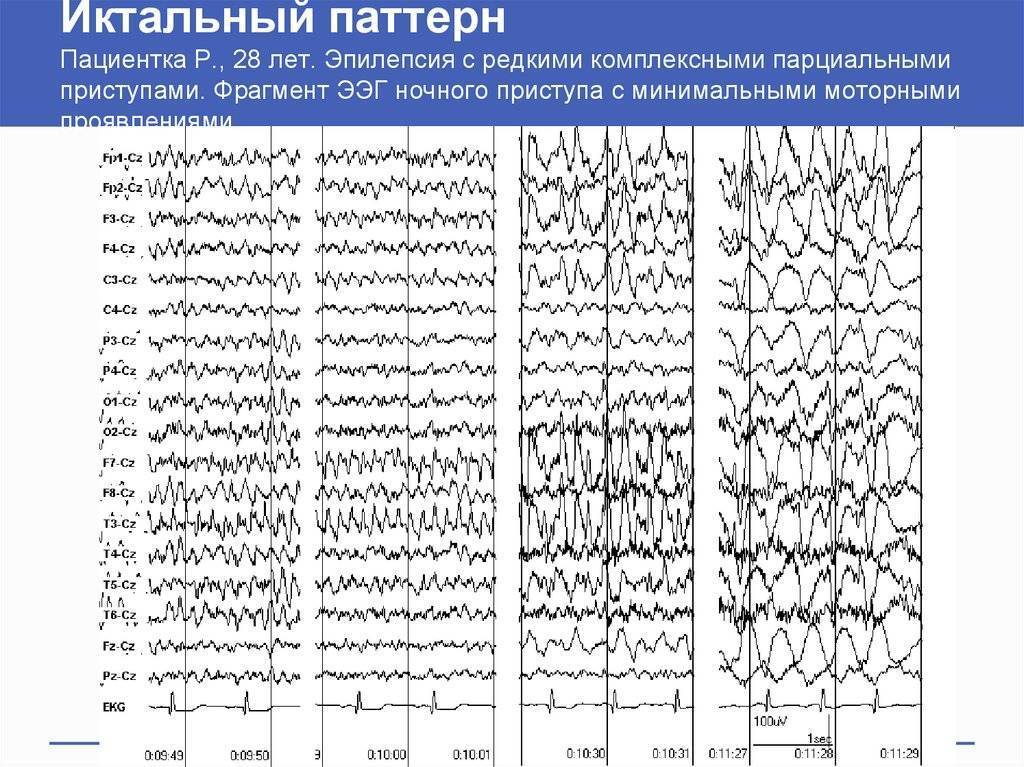

- ЭЭГ паттерн приступа

- ЭЭГ паттерн статуса

- ЭЭГ со сплошными артефактами

- Специальные паттерны

- Избыточная быстрая активность- excessive fast activity

- Асимметрия

- Начало сна с БДГ

- Периодический паттерн

- Трифазные волны

- Периодические латерализованные эпилептиформные разряды (PLEDs)

- Паттерн вспышка-подавление

- Угнетение фоновой активности

- Паттерны комы

- Альфа-кома

- Веретенная кома

- Бета-кома

- Тета-кома

- Дельта-кома

- Электроцеребральная инактивность

- Нормальные варианты и неспецифические паттерны ЭЭГ

- Височное замедление у пожилых

- Затылочные дельта волны у подростков

- Глоссокинетический артефакт

- Лобные тета (“ритм Циганека”)

- Медленная активность при гипервентиляции FIRDA

- Вариант медленного фонового альфа-ритма

- Лямбда-волны

- Позитивные затылочные острые компоненты сна POSTS

- Доброкачественные эпилептиформные феномены во сне – малые острые спайки

- Wicket-спайки

- 6-Гц позитивные спайки

- Вертексные волны

- “Спайки” rectus lateralis

- 6-Гц “фантомные” спайк-волны

- Медленная активность при гипервентиляции

- 14- и 6-Гц позитивные спайки

- Телефонный артефакт

- Усвоение ритма фотостимуляции

- Ритмические тета волны в дремоте (психомоторный вариант)

- Субклинические эпилептиформные ритмические разряды у взрослых SREDA

- Гипнагогическая гиперсинхрония

- Глазные движения

- Двигательный артефакт

- ЭКГ артефакт

Принцип ЭЭГ

Головной мозг человека состоит из миллионов особых клеток — нейронов. Каждый из них генерирует свой собственный электрический импульс. В пределах отдельных участков мозга импульсы должны быть согласованными. Также они могут усиливать друг друга или делать слабее. Их сила и амплитуда не являются стабильными и постоянно меняются.

Это и есть биоэлектрическая активность мозга. Чтобы зарегистрировать ее, на неповрежденную кожу головы накладываются специальные электроды, которые будут улавливать колебания, усиливать их и записывать в виде особых кривых, так называемых волн. Последние, в зависимости от их формы, частоты и амплитуды, подразделяются на пять видов: α- (альфа), β- (бета), δ- (дельта), θ- (тета) и μ- (мю) волны. Каждая из волн отображает работу определенного отдела мозга и названа первой буквой его латинского наименования.

Их регистрация в реальном времени и есть суть энцефалографии.

Историческая справка

Одним из основателей метода электроэнцефалографии считается физиолог и психиатр из Германии Ганс Бергер. В 1924 году, используя прибор для измерения малых токов под названием гальванометр, он первым провел некую процедуру, напоминающую запись ЭЭГ.

Позже для проведения электроэнцефалографии был создан специальный прибор под названием энцефалограф. На сегодняшний день существуют стационарные энцефалографы, которые дают возможность проводить исследование исключительно в специальном кабинете, и портативные, которые предназначены для длительного мониторинга и их можно перемещать.

Примечательно, что изначально ЭЭГ рассматривалась исключительно как метод, позволяющий выявить у человека психические нарушения. Лишь со временем выяснилось, что методика позволяет также обнаруживать отклонения, не связанные с психиатрией.

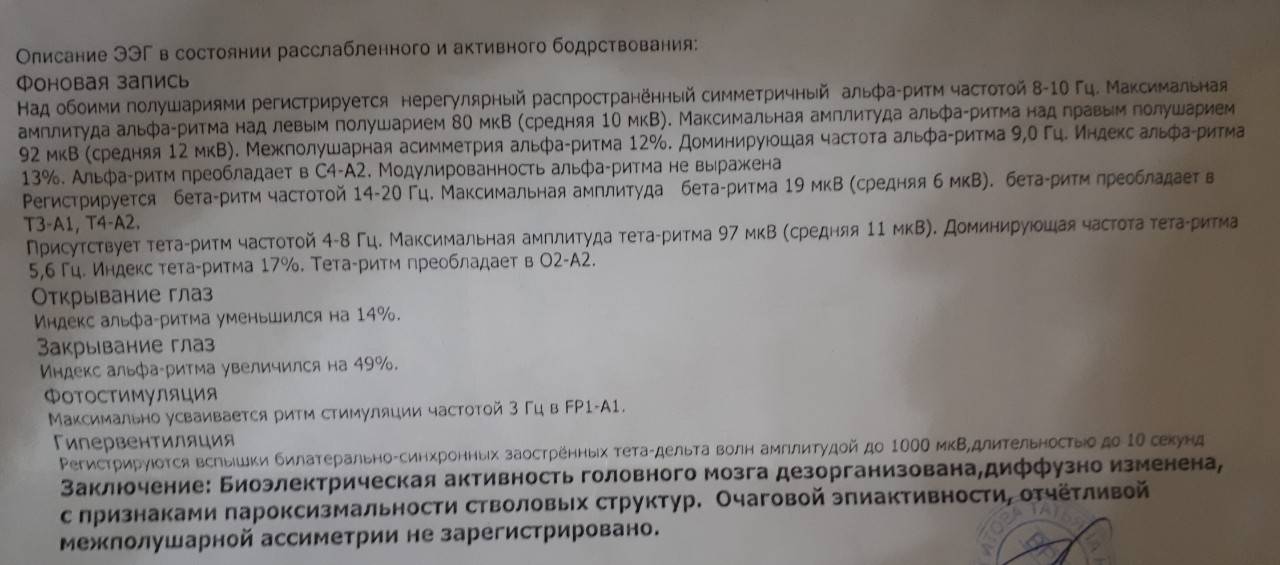

Заключение

Заключение составляется неврологом с соответствующей квалификацией и обязательно отражает: наличие и выраженность локальных, диффузных, генерализованных изменений, эпилептиформной активности, функциональное состояние головного мозга, указывается локализация очагов патологической активности. Интерпретация заключения проводится также исключительно врачом-неврологом.

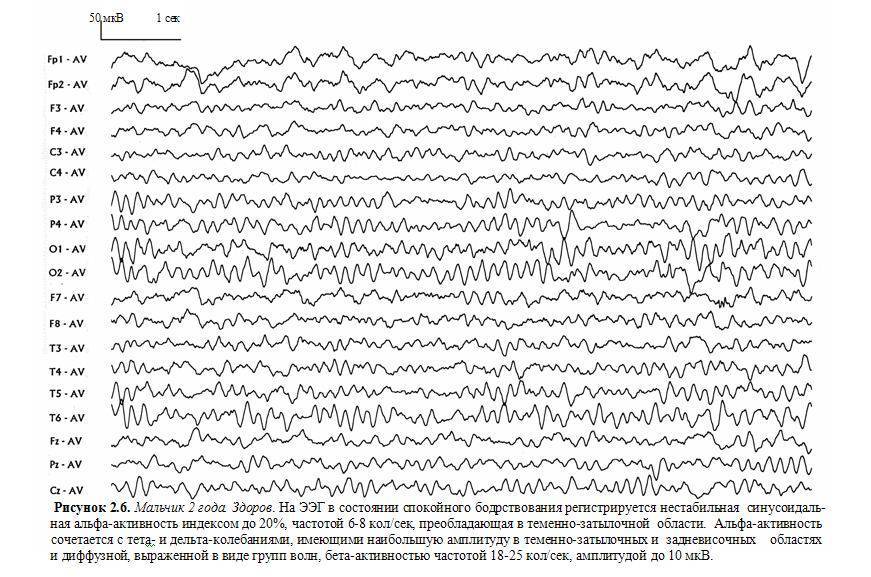

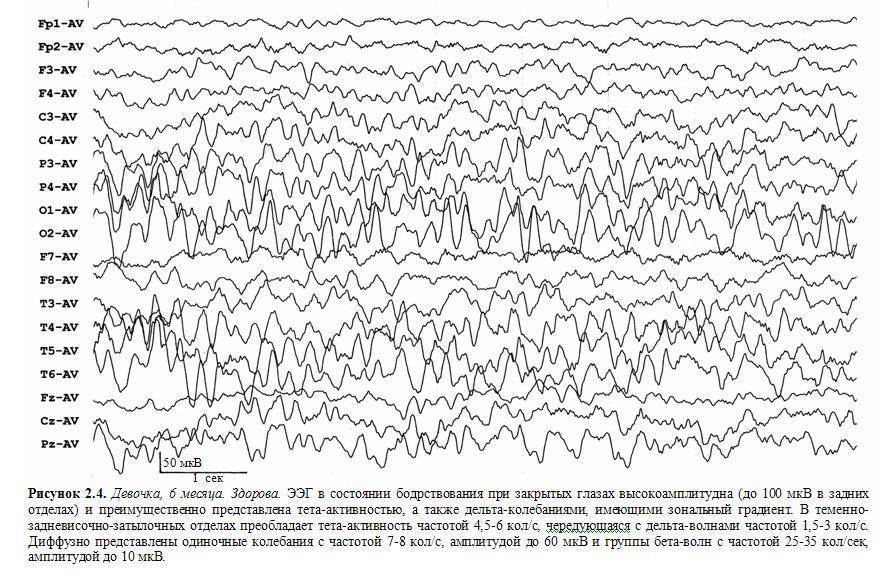

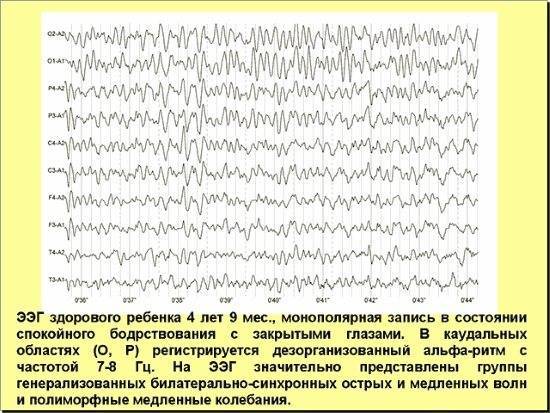

Возрастные особенности

На сегодняшний день, выявлен целый ряд возрастных особенностей ЭЭГ детей:

- Изменение в течение 3-го триместра от медленной высокоамплитудной неупорядоченной активности к более быстрой, продолжительной, упорядоченной низкоамплитудной деятельности нейронов (изменения также продолжаются вплоть до 12 лет, соответственно созреванию различных нервных структур);

- Роландовский мю-ритм не фиксируется до 2-го года жизни (возникает на открытие глаз, блокируется при движении);

- До 2-месячного возраста дельта-волны медленные, низкой амплитуды;

- В 5 месяцев фиксируется строго ритмическая продолжительная активность;

- Появление тетта-волн на 3-6 месяц жизни;

- Появление бетта-волн с 1,5 лет;

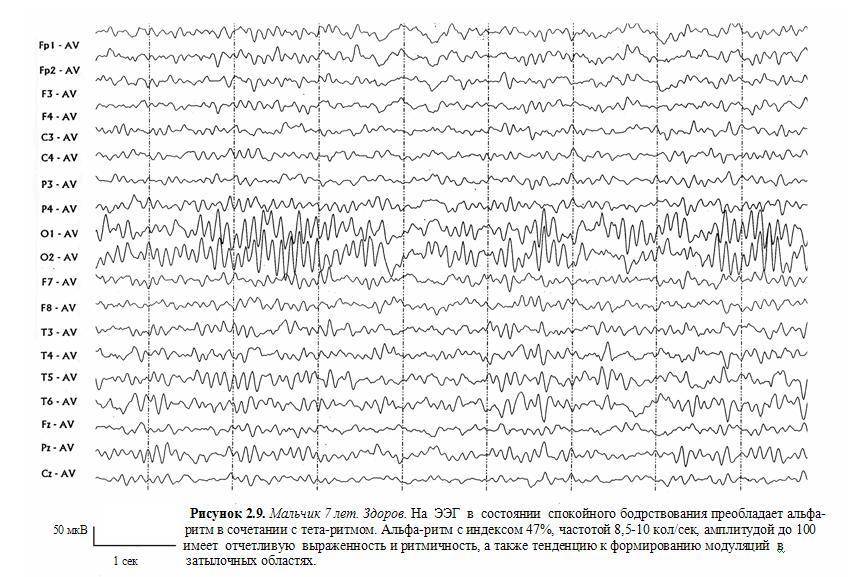

- Появление истинного альфа-ритма (теменно-затылочная обл.) с 4,5 лет;

- Более редкие проявления тетта-волн и увеличение альфа-активности с 7-11 лет;

- Симметричность и синхронность фоновой активности нейронов;

- Отличие ЭЭГ-проявлений различных фаз сна и их продолжительности от взрослого человека (вплоть до 10-11 лет). Так REM-сон занимает до 50% у новорожденного, в то время как у взрослого – 20%;

- Более широкая вариативность нормальных ЭЭГ-паттернов у новорожденных (паттерны, подобные взрослым возникают с 3 месяцев);

- Целый ряд необычных непатологических ЭЭГ-признаков. Например, лямбда-волны, считающиеся необычными для детей (могут наблюдаться в норме с 3 лет), и хорошо исследованные у взрослых;

- Особенности реакции на различные раздражители. Так ответ на визуальные триггеры фиксируется с 3-4 мес.;

- Наибольшие индивидуальные различия в возрасте от 1 до 5 лет;

- Отличия в функции системы “зеркальных” нейронов. Так у взрослых при наблюдении, мысленном выполнении или воспроизведении различных движений происходит супрессия мю- и бетта-ритмов с дальнейшим их усилением и синхронизацией. У детей же отмечается меньшая супрессия в виду более низкого развития связей между сенсо- и премоторными областями неокортекса, а также значительная зависимость от того, овладел ли ребенок сам этими действиями. Реакция тем более интенсивна, чем лучше ребенок освоил движение;

- Возрастающая с возрастом лабильность префронтальных отделов лобной коры;

- Высокое влияние внешних факторов и большая необходимость полиграфии при мониторинге. Так эпизоды плача, гипервентиляция или физиологическая дыхательная аритмия способны вызывать артефакты или искажать определенные ЭЭГ-паттерны;

- Достижение соответствия нормальной ЭЭГ взрослого лишь к концу пубертата.